La Stampa del 20 settembre 1995

La Stampa del 20 settembre 1995Un’inchiesta “scandalosa” sul massacro di 80mila tedeschi fra il ’45 e il ‘48

di Bruno Ventavoli

In Germania l’inchiesta è stata al centro di una clamorosa polemica: l’editore Piper, dopo le proteste indignate di molti storici, decise di non pubblicare lo scottante reportage e mandò al macero le 6mila copie già stampate (poi il libro è apparso comunque, per i tipi di Kabel).

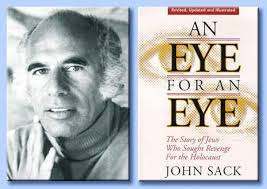

John Sack, esempio di giornalismo investigativo americano (è stato in Corea, Vietnam, Iraq, sempre in prima linea), ricostruisce una vicenda terribile (e anche facilmente strumentalizzabile).

Quando gli alleati sconfissero Hitler, si misero d’accordo con Stalin per espellere dalla Polonia circa 12milioni di tedeschi, purché questa pulizia etnica si svolgesse in «maniera ordinata e umana». Furono creati 1.225 campi di concentramento, posti sotto il controllo di uno speciale servizio di sicurezza di Stato diretto all’inizio (sempre per volere di Stalin) al 70%, da ebrei scampati all’Olocausto.

Secondo Sack questi ebrei furono messi nella condizione di diventare carnefici dei loro antichi carnefici. E lo fecero, applicando con rabbiosa coerenza la legge del taglione, all’insaputa delle autorità russe e polacche di nascosto dalla Croce Rossa Internazionale.

Avevano il compito di rintracciare vecchie SS, delatori, fiancheggiatori del nazismo. Ma lasciarono morire di torture, maltrattamenti, tifo, solo civili innocenti che avevano come unica colpa quella di essere cittadini dell’impero del male.

«Nell’86 ho scoperto l’esistenza di Lola, una donna che era sfuggita miracolosamente da Aushwitz – dice Sack -. Quando uscì dal lager pesava 33 chili, i nazisti le avevano ucciso la figlia di un anno, sterminato gran parte della famiglia e degli amici. Quando l’esercito di Hitler si ritirò dalla Polonia, le affidarono il comando di una prigione di tedeschi. Per qualche mese Lola, imbevuta fin da piccola delle sacre scritture, dimenticò che il dovere di ogni ebreo è quello di essere misericordioso. Dal febbraio all’ottobre ’45, maltrattò e torturò decine di persone. Ne lasciò morire 2.400 quasi per rimarginare con l’odio le ferite che le SS le avevano aperto. Poi ebbe paura dell’orrore in cui era sprofondata, fuggì dalla Polonia, si rifece una vita in America, ritornò a Dio. Altri, invece, continuarono per alcuni anni a vendicarsi. Quando ho scoperto questa storia ho deciso di indagare, cercare di capire perché questi ebrei erano arrivati a comportarsi come i loro antichi aguzzini, e infine a redimersi».

Di fronte all’uscita di Occhio per occhio molti hanno subito gridato allo scandalo, alla menzogna. «Tutto falso», «Una montatura», dissero sprezzanti i pochi giornali che si occuparono del libro ma Sach ha dimostrato che tutta la ricostruzione dei fatti si basava su documenti (appena usciti dagli ex archivi comunisti), sulle interviste di testimoni e di 24 ex guardie con la divisa verde oliva e la Luger nella fondina. Aveva dalla sua parte montagne di carte segrete, 300 ore di interviste registrate.

La stessa Lola, ancora viva, ha letto il volume e ha rimarcato un solo risibile errore nella data di un suo passaggio a Parigi. Gli stupri, le percosse, il ragazzino massacrato solo perché aveva pantaloni neri (da boy scout), sono tutti terribilmente veri.

Lola, sebbene gonfia di giustificato odio, appare simile nei modi alle Kapò. Ma non è scorretto metodologicamente raccontare la storia in questo modo, confondendo vicende individuali con l’universale? Non si rischia di mettere sullo stesso piano Auschwitz e il piccolo carcere di Gleiwitz? Di annacquare la radicale unicità dell’Olocausto paragonandolo a un angolo limitato di Slesia?

«Assolutamente no – risponde Sach -. Dal mio libro risulta chiaro che i due fatti sono incommensurabili. Lola e i suoi amici non avevano programmato lo sterminio del popolo tedesco, non avevano mobilitato per farlo tutti gli ebrei. Non erano convinti di fare la cosa giusta, erano ben consapevoli di fare del male. E dopo qualche tempo sono fuggiti, cercando una redenzione. No, le due tragedie sono diverse sia dal punto di vista morale, sia da quello cinicamente quantitativo. Nei campi polacchi sono morti il 2% delle vittime dei lager. Ho scritto il libro cercando le cause profonde di questa tragedia, proprio per evitare che un ebreo fosse scandalosamente paragonato a una SS».

Il racconto dell’inferno non risparmia ripugnanti scene di violenza (anche a sfondo sessuale), nella più schietta tradizione del giornalismo sensazionalistico americano. Non pensa Sack che questo sadismo dello sguardo possa nuocere alla credibilità della Storia? Primo Levi o Bettelheim hanno mostrato che l’orrore può sgorgare anche da un linguaggio chimico, sobrio, mondato.

«Questi due scrittori sono eccezioni nella letteratura sul lager. Hanno voluto esorcizzare con la ragione la brutalità degli uomini. E’ un’operazione riuscita nei libri, ma non nelle loro anime. Il dolore, la barbarie, sono rimasti nei loro cuori e credo che, alla fine, li abbia spinti al suicidio. Mi è stato raccontato che un gruppo di donne furono costrette a disseppellire dei cadaveri e mimare degli amplessi con i corpi in putrefazione. Che cosa dovevo fare di fronte a simili atrocità? Raccontare gli episodi così come si erano svolti, senza cercare di limare o gonfiare l’orrore. Era l’unico contributo per comprendere la tragedia».

Cosa ha spinto Sack a immergersi in questo massacro rimosso? Amore per la verità o gusto tutto giornalistico per una storia sensazionale? «Scavando nella storia dimenticata di quei campi polacchi mi sono ritrovato all’inferno. Ma ho capito che dovevo andare avanti. La spinta era diversa, più profonda: ancestrale. La Torah dice di rendere una testimonianza onesta, dice che se qualcuno pecca e noi lo sappiamo ma non lo riferiamo, siamo colpevoli anche noi».