Vita e Pensiero n.1

Vita e Pensiero n.1L’editorialista ipertrofico e l’intellettuale salottiero sono il paradigma di una cultura di tendenza che non ha più il problema della verità e produce, se non falsità, certamente un bel numero di pagine perlomeno opinabili.

di Roberto Presilla

Per orientarci nel mare magnum delle sciocchezze, abbiamo bisogno di un’analisi della struttura del concetto. Prendendo le mosse dall’argomentazione proposta a suo tempo da Max Black (cfr. p. 15), Frankfurt sottolinea come le sciocchezze siano «false rappresentazioni ingannevoli», ossia rappresentazioni deliberatamente ingannevoli, che però non giungono alla menzogna. In effetti, si può dire qualcosa di ingannevole senza dire menzogne: per esempio, si può controbattere a un’obiezione con una risposta irrilevante, in modo da ingannare l’interlocutore sull’argomento in questione.

La menzogna, per esser tale, deve essere un’asserzione falsa detta intenzionalmente, con lo scopo di ingannare proprio sul contenuto dell’asserzione. Nel dire sciocchezze, però, normalmente non si arriva a questo: si cerca di ingannare su se stessi, piuttosto che su come stanno le cose.

Il politico americano che, in occasione della festa del 4 luglio, pronunci un discorso pomposo sulla «nostra grande e benedetta nazione, i cui Padri Fondatori, guidati da Dio, crearono un nuovo inizio per l’umanità» (p.14), fornisce un ottimo esempio: il suo scopo non è tanto diffondere credenze sui Padri Pellegrini, quanto accreditarsi come patriota. Non gli importa che cosa gli elettori pensano dei Padri Pellegrini: gli importa che cosa pensano di lui, e ricorre quindi a un espediente retorico per fare la figura del patriota.

La definizione di Black – le sciocchezze come rappresentazioni deliberatamente ingannevoli circa chi le pronuncia – evoca facili corrispondenze nella vita di tutti i giorni. Frankfurt ritiene, tuttavia, che essa vada migliorata, sia sul versante del rapporto con la verità sia su quello dell’ingannevole rappresentazione di se stessi.

Non c’è legame tra la verità e le sciocchezze, che si caratterizzano essenzialmente per la loro «indifferenza per come stanno davvero le cose» (p. 38). Il che non significa che siano false: l’essenza delle sciocchezze «non sta nell’essere false, ma nell’essere finte» (p. 46, corsivo originale) o anche fasulle. Questo conduce Frankfurt a spiegare perché le sciocchezze siano, rispetto alle bugie, a un tempo preferibili per chi le proferisce e perniciose per chi le ascolta.

Dire una bugia costringe a sottostare alle leggi della verità: perché la bugia sia efficace, il mentitore deve tener conto di quella che ritiene essere la verità. Le sciocchezze, invece, consentono un approccio “artistico”, «con maggiori opportunità per l’improvvisazione, le note di colore e la fantasia» (p. 51): disinteressandosi della verità, si può – per così dire – raccontar balle a ruota libera.

In una parola, la falsa rappresentazione offerta dalle sciocchezze non riguarda né le cose né quello che il parlante crede rispetto ad esse: essa riguarda piuttosto ciò che il parlante sta facendo. Mentre il bugiardo vuole «allontanarci da una corretta percezione della realtà», chi ci racconta sciocchezze non vuole che sappiamo che «la sua intenzione non è né di riferire la verità né di nasconderla» (pp. 52-53).

Sia la persona sincera che il bugiardo tengono conto della verità, ma chi racconta sciocchezze se ne disinteressa: «sceglie [le cose da dire], o le inventa, perché si adattino ai suoi scopi» (p. 54). In tal modo, chi racconta sciocchezze causa un pericoloso indebolimento della nostra capacità di badare a come stanno le cose, in un modo più sottile e pervasivo della menzogna, in quanto diffonde scetticismo sull’idea di verità: mentre chi mente vuole che si creda alla sua verità, chi racconta sciocchezze ritiene che il problema della verità sia in qualche modo secondario.

È chiaro come le nostre democrazie siano luoghi assai adatti al proliferare delle sciocchezze, «che sono inevitabili ogni volta che le circostanze obbligano qualcuno a parlare senza sapere di cosa sta parlando» (p. 59). Così politici ed elettori sono costretti entrambi a prendere posizione su questioni rispetto alle quali sono incompetenti, confermando a fortiori l’aforisma – attribuito a G.B. Shaw – secondo il quale la democrazia sostituisce l’elezione da parte dei molti incompetenti alla nomina compiuta dai pochi corrotti.

Ma il luogo privilegiato per l’accumulo delle sciocchezze è il sistema del consumo e della comunicazione di massa: basta pensare ai numerosi messaggi alla clientela inviati da quanti offrono servizi, nel settore privato e pubblico. “Stiamo lavorando per voi”, “ci scusiamo per gli inconvenienti”: frasi talmente ubique che la seconda viene scherzosamente qualificata da Douglas Adams come il «Messaggio Finale di Dio alla Sua Creazione».

Un’analisi così provocatoria non poteva passare inosservata, anche tra coloro che, secondo Frankfurt, sono tra i principali produttori di sciocchezze e, se qualcuno si è accorto che il testo è vecchio di vent’anni, il giudizio del «Corriere della Sera» – «il caso editoriale dell’anno» – viene riportato, con intento probabilmente autoironico, sulla fascetta del volume.

Buona parte dei recensori, tra quelli americani e italiani, ha applicato l’analisi del filosofo americano ai rispettivi leaders politici o ai programmi tv. Bersagli appropriati, anche se un po’ ovvi: quello che sembra mancare è, invece, un’applicazione al livello “culturale”. Anche se i recensori hanno pensato alla politica e alla tv, sembra strano che i produttori di sciocchezze si concentrino nei palazzi governativi e nelle redazioni, lasciando libere le case editrici di pubblicare solo opere di autentico spessore. Vediamo quindi se qualche volume può essere osservato con la lente di Frankfurt.

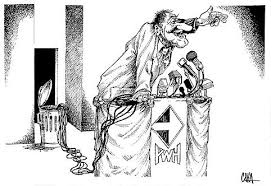

L’impresa richiede un po’ di cautela, al fine di non incrementare, per quanto possibile, il numero delle sciocchezze in circolazione. Il criterio comunque sembra ovvio: cercare tra quanti scrivono più spesso e di argomenti disparati, combinazione che offre un ricco humus per le sciocchezze. Potremmo anzi immaginare alcuni tipi ideali: per esempio, l’editorialista ipertrofico, che condensa in ampi volumi gli articoli di giornale che potrebbe scrivere, oppure l’intellettuale salottiero, che affida ai libri brillanti intuizioni da sfruttare durante le conversazioni.

Un esempio del primo tipo è, probabilmente, Jeremy Rifkin, presidente della Foundation on Economie Trends di Washington. Negli ultimi dieci anni l’economista americano ha prodotto almeno sei volumi, che spaziano dai nuovi scenari del lavoro (La fine del lavoro), dell’energia (Economia all’idrogeno) e dell’ambiente (Ecocidio), dell’Ict (L’era dell’accesso) e delle biotecnologie (Il secolo biotech), fino a raggiungere le nuove prospettive dell’Europa (Il sogno europeo).

Sembra esserci spazio per applicare Frankfurt, Il che non significa impegnarsi in una particolareggiata confutazione delle copiose affermazioni di Rifkin; dopo tutto, abbiamo detto che le sciocchezze non sono necessariamente false, ma cercano di mascherare quello che l’autore sta facendo. Per far questo, l’autore si serve di quello che trova: nel nostro caso, oltre trecento pagine a volume, dense di fatti, molti dei quali interessanti e illuminanti.

Il punto debole sembra essere nella storia che si può ricavare da questi volumi e che appare straordinariamente coerente: in estrema sintesi, abbiamo da una parte la modernità, caratterizzata dall’economia industriale, dallo sfruttamento dell’ambiente – soprattutto dal punto di vista energetico -, dalla proprietà privata, dagli Stati-nazione assoluti e dalla cultura della verità scientifica.

Dall’altra c’è la postmodernità della new economy delle reti, basate sull’inclusività dei partners in rete piuttosto che sull’esclusione degli avversari, dell’energia pulita e sostenibile dell’idrogeno, delle biotecnologie, del superamento degli Stati-nazione e della cultura postmoderna in cui la scienza è uno dei mille racconti. Il tutto condensato, finalmente, in una bella contrapposizione tra il sogno americano, caratterizzato in senso inequivocabilmente neocon, e il sogno europeo, questo invece indubbiamente postmoderno: l’uno centrato sull’ottimismo del self-made man ma superato dagli eventi, l’altro imbevuto del cinismo di chi le ha viste tutte ma tuttavia capace di cogliere l’evoluzione della storia.

Una favola raccontata tanto di frequente, e da così tanti cantastorie, da risultare banale, anche se la versione di Rifkin è molto più documentata, lucida, consapevole di altre.

I rimandi tra i volumi permettono di verificare come questa favola guidi la narrazione di Rifkin sia a un livello generale, nell’architettura delle singole opere, sia nella miriade di ricostruzioni e considerazioni “storiche”, il che lo porta a disseminare qua e là luoghi comuni e inesattezze. Giusto per fare un esempio, nel cap. 1 de Il sogno europeo il sogno americano viene caratterizzato come un sogno veteroeuropeo, legato a un momento storico ormai sorpassato.

Lo dimostrano le connotazioni profondamente religiose della cultura americana, mentre l’Europa si è lasciata alle spalle l’età moderna e la religione: «la parte più laica della popolazione europea […] da tempo si è lasciata alle spalle l’idea di un Dio personale» (p. 21). È probabile che lo stesso si possa dire della parte più laica della popolazione di qualsiasi luogo, Stati Uniti compresi.

Oppure, più avanti: «il ponte levatoio, il fossato, la torre di guardia sono i simboli architettonici della concezione europea dello spazio» (p. 92), basata sul concetto di comunità chiusa nella quale l’individuo trova sicurezza. Di fronte a tanta semplicità, che senso ha ricordare piazze, chiese, viali, conventi, ville e altri simboli che nei secoli hanno contribuito a definire molteplici concezioni europee dello spazio?

Gli esempi più generali sono decisamente suggestivi: si va dai vezzi giornalistici veri e propri, come l’uso ricorrente della formula “il Vaticano” per parlare della Chiesa cattolica – anche di quella del IX secolo -, alla struttura stessa delle opere, che partono da ampie ricognizioni storiche, scientifiche, economiche e politiche per chiudere con le considerazioni sull’importanza della scelta di fronte a noi, che coinvolge il nostro essere uomini e le nostre relazioni.

Il lettore ci perdonerà se riproduciamo le ultimissime righe di quattro volumi, cominciando con L’era dell’accesso: «l’era dell’accesso costringerà ciascuno di noi a porsi delle domande fondamentali su come rimodellare le relazioni tra gli esseri umani. […] La risposta a queste domande determinerà, nel XXI secolo, la natura della società che creeremo per noi e per le generazioni a venire» (p. 353).

Da Economia all’idrogeno: «sono rari, nella storia, i momenti in cui una generazione di uomini ha a disposizione un nuovo strumento grazie al quale riorganizzare le relazioni reciproche e la struttura nella quale si realizzano. Quello che stiamo vivendo è uno di quei momenti. [… L’idrogeno è una promessa per il futuro dell’umanità sulla terra. Dipenderà da noi se questa promessa» sarà utilizzata bene o male (p. 310).

Ne Il secolo biotech leggiamo che «la rivoluzione della biotecnologia ci obbligherà a riconsiderare […] i nostri valori più profondi e ci costringerà a porci di nuovo […] la domanda fondamentale sul significato e Io scopo dell’esistenza. E questo potrebbe rappresentare il risultato più importante. Il resto dipende da noi» (p. 370).

E, dulcis in fundo, da II sogno, europeo: «questi sono tempi tumultuosi […] Il Sogno europeo è un fascio di luce in un paesaggio sconvolto: ci indica la via verso una nuova era di inclusività, diversità, qualità della vita, “gioco profondo”, sostenibilità, diritti umani universali, diritti della natura e pace sulla terra. Gli americani sono soliti dire che per il Sogno americano vale la pena morire. Facciamo in modo che per il Sogno europeo valga la pena vivere» (p. 391).

Una chiusa che condensa il programma chiaramente politico di Rifkin e che ci sentiamo di sottoscrivere, a patto che la nuova era comprenda la vittoria dell’Italia ai campionati mondiali di calcio, anche se questa manifestazione di cinismo conferma i peggiori luoghi comuni sugli europei.

È tempo di passare al nostro secondo tipo, l’intellettuale salottiero: il candidato migliore sembra essere Fernando Savater, professore di filosofia all’Università di Madrid, autore di un numero imprecisato di libri, articoli ecc. La produzione è talmente vasta che le sciocchezze non dovrebbero mancare; per la stessa ragione, però, la ricerca è ardua e più difficile risulta il tentativo di ricavare un disegno coerente dietro ai capricci, agli aneddoti e alle opinioni che si susseguono tra le pagine.

Per esempio, Brevissime teorie rappresenta una sorta di raccolta di essais, in cui Savater rifà il verso a Montaigne e parla di tante cose disparate, attingendo con liberalità alla sua vena di scettico e disincantato osservatore del mondo. Nel penultimo capitolo, significativamente intitolato Ideoclip, l’autore raccoglie frammenti sconnessi, lunghi qualche riga, che, in tre pagine, danno l’idea di come sono strutturate le altre trecento.

Si potrebbe avere l’impressione del caos, ma non è così, come fa notare il testo riportato in quarta di copertina, che parla di «una trama ben precisa». Per svelarla, si può ricorrere a un testo più recente, Le domande della vita: Savater lo qualifica come «un invito o un proemio alla filosofia per qualunque profano» che sia interessato a quello che la filosofia oggi può dirci, insomma un invito alla filosofia che è «invito a filosofare» (pp. XI-XII).

Il libro costituisce un’ampia rassegna di problemi, con riferimenti ai principali protagonisti della tradizione occidentale (con qualche assenza illustre). La trama del libro diventa di nuovo evidente alla fine, quando Savater tira le fila della sua sintesi filosofica in quattro punti: «primo, che non esiste la filosofia, ma esistono le filosofie e, soprattutto, il filosofare […], secondo, [..,] che l’impegno di filosofare è molto più importante di ciascuno di coloro che […] vi si sono dedicati […], terzo, che perfino i filosofi migliori hanno detto notevoli idiozie e hanno commesso gravi errori […], quarto, che riguardo a certe domande estremamente generali, imparare a domandare correttamente significa anche imparare a diffidare delle risposte troppo chiare» (pp. 234-235).

Questi quattro punti sembrano un po’ generici: si provi a sostituire alla coppia “filosofia-filosofare” altre coppie come “politica-far politica”, “sport-fare sport”, “maternità-essere madre” o persino “vita-vivere”. Forse l’unico punto che ha una specificità filosofica è il quarto, rispetto al quale le ultime pagine del volume rappresentano un commento quanto mai chiaro.

In esse Savater definisce la mentalità religiosa come «direttamente opposta a quella filosofica», in quanto per la mentalità religiosa una volta che si è trovato in Dio il senso del mondo, «ormai è legittimo smettere di interrogarsi» (p. 237, corsivi originali). Quindi è la religione la risposta troppo chiara, di cui diffidare, a quelle domande estremamente generali che ogni uomo si fa. Ed è una risposta dannosa perché interrompe il gioco del domandare, dell’indagare.

Per precisare ulteriormente il quadro, spostiamoci verso Il coraggio di scegliere, una riflessione sulla libertà, che propone nella seconda parte di scegliere la verità, il piacere, la politica, l’educazione civica, l’umanità, il contingente.

Il senso di queste scelte diventa di nuovo evidente nella parte finale, in cui Savater scaltramente identifica enfasi e banalità: «la banalità che si oppone all’assolutizzazione è senza dubbio la cosa meno banale di tutte, quella che meglio conserva le proprie proporzioni.

L’autentica banalità morbosa è quella che rende necessario ciò che è contingente […]. La banalità è la necessità di mettere la lettera maiuscola a tutto ciò che, senza di essa, nella sua effimera e commovente brevità, dovrebbe suscitare ammirazione e rispetto da parte nostra» (pp. 147-148). Bisogna scegliere le verità o gli uomini, sempre al plurale e senza mai mettere le maiuscole.

Il culmine dell’abilità salottiera (e la massima concentrazione di sciocchezze) si ha però ne I dieci comandamenti nel ventunesimo secolo, una revisione del testo biblico sulla base dei cambiamenti attuali (oggetto, tra l’altro, di una stroncatura solenne da parte di Giorgio Israel, su «II foglio» del 28 giugno 2005). Gli argomenti si prestano a maestosi giochi di parole: per esempio, nel commentare il “non uccidere”, Dio viene qualificato come il «grande assassino universale», che ci uccide tutti (p. 67).

Il tono rimane scanzonato e i problemi vengono percorsi con l’ausilio di lunghe citazioni, per arrivare alle domande che devono in un certo senso sostituire gli ordini impartiti a suo tempo da Dio. In una paradossale conclusione, Savater sottolinea come l’immagine di Cristo sia infinitamente poetica per la sua sofferenza, ma «dal punto di vista della legalità, il dio vendicativo e crudele è assai più efficace, poiché quello amorevole dice “amatevi gli uni gli altri, e non avrete bisogno di leggi” […] ed è vero, ma sfortunatamente noi non ci amiamo gli uni gli altri. Torniamo perciò a un altro, più incisivo comandamento: “Temetevi a vicenda e accettate le leggi”» (p. 141).

Il paradosso è però solo apparente: se si guarda bene, anche in questo caso la favola è assai banale e fortemente coerente. L’uomo deve sfuggire i termini enfatici, quelli con la lettera maiuscola e al singolare, perché è l’unico modo per vivere la sua pienezza, la sua gioia. Non ci può accontentare di risposte troppo facili – quelle religiose -anche perché fanno smettere il gioco della ricerca; ma se tutto fosse ricercabile e sperimentabile allo stesso modo, si finirebbe per non avere argini a soprusi e violenza.

La legalità diventa allora necessaria per garantire l’equilibrio e la convivenza, purché rispetti quelle regole che le permettono di non essere totalitaria, ossia la pluralità delle verità, degli uomini, delle opinioni e dei costumi. L’unica cosa che non va limitata è il gioco del conversare. Insomma, un’altra versione della favola postmoderna, meno nutrita di dati e di espressioni high teck, ma straordinariamente affine a quella di Rifkin.

È giunta l’ora di tornare al nostro Frankfurt e scendere a un livello più profondo: che cosa sta dietro al proliferare delle sciocchezze? Quelle forme di scetticismo che invitano ad abbandonare l’ideale dell’esattezza a favore di quello della sincerità. Non possiamo sapere come stanno le cose, ma almeno possiamo sapere che cosa pensiamo: «dato che non ha senso cercare di essere fedeli ai fatti, allora [l’individuo] dovrà invece tentare di essere fedele a se stesso» (pp. 61-62). Ma questa seconda opzione non ha, alla luce delle nostre conoscenze, migliori probabilità di resistere alle obiezioni degli scettici. «E, se questo è vero, la sincerità è in sé una» sciocchezza (p. 62).

I due nostri campioni dell’ovvio, l’editorialista ipertrofico e l’intellettuale salottiero, sono sicuramente sinceri riguardo a ciò che pensano. La loro bella favola maschera un’operazione più sottile, la cancellazione della differenza tra la favola e il discorso veritiero, da ridurre a una semplice variazione retorica, a una favola tra le altre. Non c’è verità obiettiva, ci sono solo le opinioni: meglio allora scegliere quelle più utili a un futuro migliore (Rifkin) e a una convivenza civile e gioiosa (Savater).

E chi non vuole questi obiettivi? Di fronte ai problemi complessi e difficili, i cantastorie se la cavano con un po’ di sciocchezze. E al crescere delle sciocchezze, diminuisce la nostra capacità di separare il vero dal falso e, quindi, la speranza di risolvere i problemi. È questo il lato davvero umoristico e profondamente morale del discorso di Frankfurt, il Iato che ci svela quella che, con un ultimo funambolismo, potremmo chiamare la malvagità del banale.

_________________

Roberto Presilla è professore incaricato di Logica presso la Lumsa di Roma. È autore dei saggio Olismo e significato nel programma di ricerca di Michael Dummett (2000) e ha scritto la presentazione del volume collettaneo L’uomo alla ricerca della verità. Filosofia, scienza, teologia: prospettive per il terzo millennio (2005).