Tempi 17 Dicembre 2009

di Gian Micalessin

Ricordo bene. Quattro notti a Natale. Un Natale lontano, ma indimenticabile. Quello di vent’anni fa. Quello senza più Muro di Berlino. La cortina di ferro però è ancora in piedi e da dietro quel recinto arrivano voci e rumori. Li ascolti alla radio tra luminarie e regali di Natale. È mercoledì 20 dicembre 1989.

Alla periferia di Timisoara Laszlo Tokes, un pastore calvinista della minoranza ungherese, ha criticato il regime, ha ricevuto un foglio di via. Una folla infuriata ha sbarrato il passo alla polizia, impedito la deportazione del prete. Poi è il caos mediatico. Le radio raccontano di scontri, carri armati, morti nelle strade. La resa dei conti arriva il 21 dicembre.

A Bucarest Nicolae Ceausescu si rivolge alla popolazione in diretta tv, ma il popolo rumoreggia. La folla lo insulta, il conducator cerca di replicare, la voce della piazza lo sovrasta, lo costringe a rifugiarsi nel palazzo.A quel punto è ora di partire. Ho 29 anni, da sei giro le guerre del mondo. Il 22 dicembre discendo in macchina la Jugoslavia mentre le radio diffondono notizie fuori controllo. Il numero dei morti della rivolta di Timisoara si moltiplica, mille, duemila, diecimila. A sera 60 mila. Un inferno, un ecatombe in terra. Ricordo la sbarra di frontiera.

A Bucarest Nicolae Ceausescu si rivolge alla popolazione in diretta tv, ma il popolo rumoreggia. La folla lo insulta, il conducator cerca di replicare, la voce della piazza lo sovrasta, lo costringe a rifugiarsi nel palazzo.A quel punto è ora di partire. Ho 29 anni, da sei giro le guerre del mondo. Il 22 dicembre discendo in macchina la Jugoslavia mentre le radio diffondono notizie fuori controllo. Il numero dei morti della rivolta di Timisoara si moltiplica, mille, duemila, diecimila. A sera 60 mila. Un inferno, un ecatombe in terra. Ricordo la sbarra di frontiera.

Una stanga di cemento, gialla rossa e blu come la bandiera, guardata da militi senza parole, fantasmi senz’anima, corpi senza espressione nascosti sotto colbacco, pastrano e kalashnikov. Le ultime guardie, dell’Europa comunista. Silenziose, inerti in una notte tetra, in un gelo da fine imminente. Qualcuno ancora non lo capisce. Davanti a noi una sola auto, ma due improbabili, testardi turisti italiani. Sventolano pacchi di collant, corrono dalle amiche romene decisi a rubare le ultime ore di sesso socialista. Uno dei due non tornerà, freddato giorni dopo da un misterioso colpo di fucile.

All’alba la sbarra si alza, la Romania prende forma. Una sterminata campagna dove militari e mondo nuovo si dividono strade e posti di blocco. I soldati ti scrutano inerti dai baveri dei pastrani, ti liquidano con l’espressione di chi preferisce non sapere. Dietro a loro avanza un’umanità stracciona e infreddolita armata di fucili da caccia ricoperta da pellicce di pecora. Circondano le auto straniere, sventolano bandiere bucate, depurate dai simboli del comunismo, salutano festosi in cambio di un segno di vittoria.

La regia invisibile della reazione

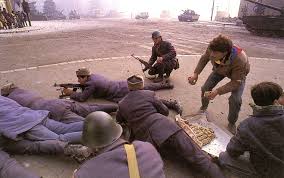

Il paese è un limbo e Timisoara ne è il cuore. La piazza principale è occupata da tank e soldati. I civili sono pochi, esitanti. Di tanto in tanto risuonano gli spari dei cecchini. Ronzano sulle teste dei passanti, dei soldati, di giornalisti e fotografi. Ad ogni sparo la gente urla: «Securitate, Securitate!». È lo slogan del giorno. Il nome della polizia segreta ripetuto ad ogni sparo contiene il senso degli eventi e di una regia invisibile. «La Securitate difende Ceausescu e i suoi uomini», spiega la gente. «Sparano contro tutto e tutti». Perché? Nessuno lo sa spiegare. «Sparano e basta», dicono.

Il paese è un limbo e Timisoara ne è il cuore. La piazza principale è occupata da tank e soldati. I civili sono pochi, esitanti. Di tanto in tanto risuonano gli spari dei cecchini. Ronzano sulle teste dei passanti, dei soldati, di giornalisti e fotografi. Ad ogni sparo la gente urla: «Securitate, Securitate!». È lo slogan del giorno. Il nome della polizia segreta ripetuto ad ogni sparo contiene il senso degli eventi e di una regia invisibile. «La Securitate difende Ceausescu e i suoi uomini», spiega la gente. «Sparano contro tutto e tutti». Perché? Nessuno lo sa spiegare. «Sparano e basta», dicono.

Sparano contro i soldati, contro i rari passanti, contro i giornalisti appena arrivati. Sparano da palazzi e case, individuarli e prenderli non dovrebbe essere difficile, ma nessuno sembra volerlo fare. Chi comanda a Timisoara? Forse il popolo come dicono. Forse nessuno. Forse sempre gli stessi.

Nelle strade vedi uomini picchiati, aggrediti, trascinati via su misteriosi camion. Anche in questo caso il grido «Securitate, Securitate» spiega tutto. «Sono – ti dicono – membri della polizia segreta riconosciuti e trascinati via». Sì ma da chi? Quello è un mistero. A Timisoara si fanno chiamare “Comitato di salute pubblica”. Sono chiusi nel Teatro dell’opera.

Sono i nuovi signori. Organizzano conferenze stampa, denunciano la cattura di terroristi palestinesi, cinesi e di misteriosi altri stranieri reclutati dalla ubiqua Securitate. Quando chiedi di vederli, intervistarli, nessuno risponde. Intanto è scomparso anche Laszlo Tokes, il prete della prima rivolta. Di lui dicono solo: «È un agente degli ungheresi». Insomma una spia.

Alla sera mi portano a Saracilur, il cimitero dei poveri, davanti ai corpi dissepolti di una fossa comune. A sentir loro sono le vittime della grande rivolta. A guardar bene sono venti poveri resti decomposti rimasti sottoterra almeno qualche mese. Si parla di una fossa comune con 4.600 cadaveri, ma questa è l’unica offerta ai giornalisti.

La mattina del 23 dicembre giro gli ospedali. Se nelle strade hanno contato 60 mila o anche solo 4.600 caduti, le corsie devono strabordare di feriti. Invece sono poche decine, arrivati negli ultimi giorni, tutti colpiti dai misteriosi cecchini appostatati sui tetti.Sui pavimenti di marmo dell’obitorio conto una decina di corpi insanguinati. Orribili, ma inadeguati alla tragedia delle cifre. La notte del 24, vigilia di Natale, sono al Teatro dell’opera, quartier generale degli insorti.

All’improvviso siamo sotto attacco, sparano dalle vie circostanti, dalle finestre e dai balconi. A guardare e sentire bene non sembrano arrivare proiettili, ma quelli del Comitato di salute pubblica per non sbagliare combattono per venti minuti contro i fantasmi. Subito dopo uno dei capi del Comitato viene arrestato, accusato di essere un infiltrato della Securitate.

All’improvviso siamo sotto attacco, sparano dalle vie circostanti, dalle finestre e dai balconi. A guardare e sentire bene non sembrano arrivare proiettili, ma quelli del Comitato di salute pubblica per non sbagliare combattono per venti minuti contro i fantasmi. Subito dopo uno dei capi del Comitato viene arrestato, accusato di essere un infiltrato della Securitate.

A mezzanotte arriva da Bucarest Burlaco Teodori. È un rappresentante del Fronte di salvezza nazionale, l’organizzazione guidata da Ion Iliescu, un burocrate comunista epurato dal comitato centrale nel 1971, che ha appena preso il controllo di Bucarest. A dar retta a Burlaco Ceausesecu è nelle loro mani, ma non viene mostrato in pubblico per evitare che venga ucciso. Gli unici a volerne la morte sono, in verità, loro. A farlo capire contribuisce oggi il racconto dell’ex paracadutista Dorin-Marian Cirlan, uno dei tre uomini responsabili, la mattina successiva, dell’esecuzione di Nicolae Ceausescu e della moglie Elena.

Il giorno di Natale la sua unità viene portata in elicottero a Tirgoviste, dove ad attenderla c’è il generale Victor Stanculescu, nuovo viceministro della Difesa rivoluzionario. «Il generale Stanculescu sta preparando un tribunale militare speciale per processare la coppia. Se ci sarà una condanna a morte – chiede – sarete pronti a metterla in atto?».

Il processo dura un minuto e 44 secondi, poi Cirlan si ritrova la coppia davanti alla canna del kalashnikov. «Piangevano come bambini», ricorda. «Lei disse: “Rispettate almeno il nostro amore; non fatemi guardare mentre lo uccidete, fatemi morire insieme a mio marito”». Il generale in quel momento dà l’ordine: «Metteteli al muro». «Improvvisamente – ricorda Cirlan – vedo solo degli esseri umani. Lui ha un aspetto spaesato. Mi guarda dritto negli occhi e grida: “Lunga vita alla Repubblica socialista romena! La storia mi renderà giustizia!”, poi comincia a cantare l’Internazionale. In quel momento arriva l’ordine e noi tre apriamo il fuoco, di botto. Lo uccidiamo mentre sta ancora cantando».

Ventiquattro ore dopo a Timisoara e Bucarest la paura è finita. I misteriosi terroristi della Securitate non sparano più. D’improvviso i negozi di Stato, dove da giorni non si trova nulla, si riempiono di pagnotte, latte e uova.

Sette minuti di dubbi in tv

Quarantotto ore dopo sono a Lugano nella sede della Televisione Svizzera Italiana. Sono uno dei pochi ad aver documentato e filmato le vicende di Timisoara. Vogliono un pezzo vibrante sulla rivoluzione. Un racconto appassionato sul popolo in lotta per la libertà. Confesso. Nelle mie cassette non c’è nulla che parli di rivoluzione o lotta di popolo. Solo tanti dubbi. Il caporedattore mi guarda stranito. «Come ti passa per la mente di mettere in dubbio la rivoluzione? In fondo ne parlano stampa e televisioni di tutto il mondo». «I conti non tornano», gli dico. Discutiamo fino a mezzanotte. Io non faccio mezzo passo indietro. Lui neppure.

I miei sette minuti di reportage vanno in onda lo stesso. Si chiudono con la domanda: «Sarà stata vera rivoluzione?». Settimane dopo arriva il bilancio ufficiale: 1.104 morti in tutta la Romania. Mesi dopo la conferma di una trama disegnata a Mosca per eliminare il conducator poco allineato, sostituirlo con una nomenklatura più adeguata ai tempi, con un’apparente socialdemocrazia pronta ad allinearsi al nuovo corso gorbacioviano inneggiando a perestrojka e glasnost. Vent’anni dopo continuano a chiamarla rivoluzione, ma è stata solo miraggio.