Articolo pubblicato su Il Timone

Articolo pubblicato su Il TimoneUn pericolo per il cattolicesimo: credere che la perfezione consista nelle opere sociali e caritative. Dimenticandosi che senza Gesù Cristo nulla è possibile di buono e di vero

di Maurizio Blondet

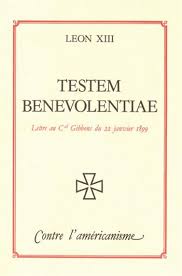

Maturato in seno al cattolicesimo degli Stati Uniti, l’Americanismo era un movimento energicamente attivista, benintenzionato e ottimista. Secondo gli “americanisti”, la perfezione cristiana esigeva di esplicare la massima energia nelle attività sociali e caritative, volte al bene della società. Quanto alle virtù inferiori – l’umiltà e l’obbedienza, l’abnegazione, il sacrificio, la preghiera – erano ritenute ormai un residuo del passato; un ostacolo oggi più che un aiuto alla perfezione cristiana, perché finiva per formare anime deboli e vili anziché caratteri forti, virili e vitali quali occorrevano nella società americana.

Pieno di spirito pratico e modernizzante – per non dire modernista – l’Americanismo sosteneva che il Vangelo doveva essere reso più “simpatico” e più aderente alle aspirazioni dell’uomo moderno: e consigliava di mitigare i rigorismi “medievali” della vita cattolica, di annacquare taluni dogmi non più centrali per la mentalità d’oggi.

Nei cristiani attivamente dediti ad opere di bene, tutti assorbiti nel “fare” pratico, lo Spirito Santo – dicevano – parla direttamente, guidandoli. La lettura del breviario e l’obbligo dell’orazione quotidiana può essere di ostacolo all’agire, che è quel che conta; l’adesione ai voti religiosi non ha più l’antica importanza, anzi può inceppare chi si dedica alle buone opere.

L’Americanismo era un movimento potente ed efficace, ben inserito nella mentalità statunitense. I suoi fautori fondavano ospedali, aprivano scuole, raccoglievano fiumi di dollari per ogni genere di ben organizzate opere assistenziali. Ma Leone XIII vi vide un grave pericolo spirituale.

Il punto è, ricordava il Pontefice, che il fine della fede cristiana sta nel perseguire l’intimità personale con Gesù. L’attivismo, anche il più benefico, non deve mai distogliere da questo scopo, da cui dipende la salvezza della propria anima. “Che ti serve conquistare il mondo, se poi perdi l’anima tua?”. Il colloquio con Cristo deve essere coltivato con la cura maggiore, attraverso l’Eucarestia e la preghiera inferiore, l’esame di coscienza, la rettifica continua delle proprie intenzioni sotto lo sguardo di Dio, per conformare la propria volontà alla Sua.

La vita inferiore è più necessaria dell’azione esterna. Anzi la seconda diventa sterile senza la prima; a poco a poco, il cristiano attivo assorbito e distratto dalla propria salvezza nel “fare” finisce per fidare nelle proprie qualità ed essere spinto dal desiderio del successo. Peggio: finisce per credere di essere utile a Dio.

Con le migliori intenzioni, rischia di cercare, per orgoglio, la soddisfazione dell’amor proprio. Nelle opere esterne di bene c’è infatti un’attrattiva, un’autosoddisfazione, di cui la natura umana è assetata anche più che dei piaceri delle opere cattive. Occorre stare in guardia contro questo egoismo raffinato del “ben operare”, che uccide le grazie attuali.

Il cristiano deve aver sempre presente che “una sola cosa conta”, piacere a Dio. Deve sapere che è vero alla lettera quel che Gesù disse ai discepoli: “Senza di me non potete far nulla”. È Lui che “fa” in noi e attraverso di noi, e rende feconde le opere di chi riposa nella Sua grazia. Le opere di carità esterne devono nascere “da dentro”, come un traboccare della grazia che nasce nella vita interiore, di unione con Gesù.

Insomma Leone XIII, il Papa delle grandi encicliche sociali, riaffermò allora il primato della contemplazione sull’azione “sociale”. Strano? No. Fedele all’insegnamento di Cristo. Quel giorno che Maria si sedette ai piedi di Gesù, e Marta sua sorella tutta affaccendata a servire protestò col Signore: “Dille che mi aiuti”. Rispose Gesù: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti affanni per troppe cose. Invece una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore, che nessuno le toglierà”.

Piuttosto, va notata una diversa stranezza. Molti buoni cattolici che oggi si dicono “antiamericani”, praticano senza saperlo quello stesso spirito che Leone XIII condannò come “Americanismo”. Il cattolicesimo che si riduce a “impegno nel sociale”, al pacifismo, all’aiuto materiale “agli ultimi” senza richiamo all’urgenza della salvezza, alla “lotta contro le ingiustizie”, è in fondo una forma estrema di Americanismo.

La Teologia della Liberazione, nata come rivoluzione sudamericana e come scontro con le iniquità del capitalismo statunitense, condivide con l’Americanismo la convinzione che quel che conta (e che basta) è cambiare la società, i “rapporti di potere” nella collettività, insomma l’opera materiale ed esterna. Lo stesso attivismo, lo stesso ottimismo tutto fondato sulla fiducia nelle forze umane, e non alimentato da una fede vivamente vissuta nell’intimo e dalla continua invocazione dell’aiuto di Dio senza cui “non si può fare nulla”.

Converrà ricordare anche un’altra stranezza: oggi, in modo più o meno esplicito, si accusa la Chiesa di “antiamericanismo” perché s’è adoperata per scongiurare la guerra di Washington contro l’Irak. Come s’è visto, la Chiesa è sì contraria all’Americanismo: ma in una prospettiva tutta diversa, che nulla ha da spartire con l’antiamericanismo politico e polemico. Una prospettiva verticale. Per finire: nel 1899, i cattolici americani si sottomisero prontamente e senza condizioni agli ammonimenti di Leone XIII, segno della loro buona fede. Magari si potesse dire con certezza che quel virus non abbia continuato a circolare nella Chiesa americana. Quella Chiesa così ricca di ricche opere materiali, ma così debole di fronte al “mondo”.

Ricorda “Alla vita cristiana si possono assegnare due fini: un fine ultimo o assoluto e un fine prossimo o relativo. Il primo è la gloria di Dio; il secondo, la nostra santificazione”. (Royo Martin, Teologia della perfezione cristiana, Paoline, Roma 1965, p. 41).