8 Dicembre 2019

Il quasi totale silenzio dei sinologi sul caso di Hong Kong conferma che centri culturali legati al governo di Pechino dentro i nostri atenei condizionano sia la libertà accademica e di pensiero sia la politica. Una soluzione però ci sarebbe…

di Maurizio Scarpari

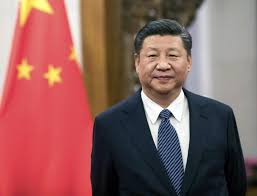

La lettera di Stefania Stafutti, sinologa dell’Università di Torino, pubblicata il 20 novembre su Corriere.it ha rotto il silenzio di intellettuali e sinologi, poco inclini a intervenire su temi considerati «critici» dalle autorità cinesi. Rivolgendosi idealmente al presidente cinese Xi Jinping, Stafutti prende la parola in un momento cruciale per Hong Kong, l’ex colonia britannica tornata nel 1997 sotto la sovranità cinese, travagliata da proteste di massa volte a ottenere più autonomia da Pechino e un nuovo sistema elettorale che si vorrebbe a suffragio universale.

La lettera è garbata, non entra nel merito, non prende né chiede di prendere posizione sulla democrazia a Hong Kong (tema controverso, visto che Hong Kong è Cina a tutti gli effetti e il sistema elettorale a suffragio universale è incompatibile con il sistema a partito unico vigente nel continente); è semplicemente l’invito rivolto alle massime autorità di Pechino ad avviare un dialogo con i manifestanti.

La lettera è garbata, non entra nel merito, non prende né chiede di prendere posizione sulla democrazia a Hong Kong (tema controverso, visto che Hong Kong è Cina a tutti gli effetti e il sistema elettorale a suffragio universale è incompatibile con il sistema a partito unico vigente nel continente); è semplicemente l’invito rivolto alle massime autorità di Pechino ad avviare un dialogo con i manifestanti.

Curiosamente la lettera, pur avendo avuto una discreta audience, non è stata commentata dagli addetti ai lavori: l’Associazione italiana di studi cinesi, che raccoglie oltre un centinaio di studiosi dell’università, si è infatti astenuta da ogni considerazione.

Tra i sinologi italiani l’unico a intervenire, sulla rivista «Sinosfere», è stato Attilio Andreini, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che, oltre a far propria la lettera, ha sollevato il tema del ruolo degli intellettuali, rivolgendosi ai colleghi, evidentemente restii a prendere posizione, considerando inopportuno affrontare argomenti che possano risultare sgraditi alle autorità cinesi e mescolare cultura e politica, come se i due ambiti non fossero legati.

All’invito di Andreini ha fatto eco quello di Fabio Lanza (Università dell’Arizona, negli Stati Uniti). Andreini è condirettore dell’Istituto Confucio (Ic) veneziano, così come Stafutti lo è dell’Ic torinese.

All’invito di Andreini ha fatto eco quello di Fabio Lanza (Università dell’Arizona, negli Stati Uniti). Andreini è condirettore dell’Istituto Confucio (Ic) veneziano, così come Stafutti lo è dell’Ic torinese.

Gli Ic sono gli istituti culturali, fiore all’occhiello del soft power cinese, creati nel 2004 dallo Hanban, il potente ente statale, emanazione dell’Ufficio Propaganda del Partito comunista, cui è affidato il compito di diffondere la lingua e la cultura cinesi all’estero. Una struttura imponente, che dispone di grandi mezzi finanziari e che si sta espandendo in tutto il mondo: ci sono 535 Ic (12 in Italia) e oltre un migliaio di Aule Confucio, emanazione degli Ic (poche unità in Italia).

L’obiettivo è creare un’immagine positiva e attrattiva della Cina, in un momento in cui il Paese ha avviato un ambizioso progetto di espansione egemonica. A differenza di altri istituti culturali, gli Ic sono incardinati stabilmente all’interno delle università, previo pagamento di un canone variabile e la concessione di benefit e – finanziamenti a docenti, ricercatori, studenti.

Da anni, nel mondo, la loro collocazione nelle università è motivo di un acceso dibattito a causa dell’influenza che questi istituti esercitano sugli atenei in cui sono incardinati, limitandone l’azione e la libertà di pensiero, e monopoIizzando le attività collegate alla Cina.

Da anni, nel mondo, la loro collocazione nelle università è motivo di un acceso dibattito a causa dell’influenza che questi istituti esercitano sugli atenei in cui sono incardinati, limitandone l’azione e la libertà di pensiero, e monopoIizzando le attività collegate alla Cina.

Per questo molte università hanno scelto di non avere Ic e, tra quelle che li avevano, non poche li hanno chiusi. L’invito di Andreini a sottoscrivere la lettera o a pronunciarsi in proposito, è dunque rivolto ai suoi colleghi condirettori, ma questi non hanno ritenuto opportuno aderire, a ulteriore dimostrazione che il doppio ruolo di professore e condirettore di un Ic porta spesso all’autocensura, per difendere privilegi che si teme possano essere messi in discussione (in quest’occasione Torino e Venezia sono un’eccezione).

Il tema ha sempre rappresentato un tabù in Italia: quando l’Associazione di studi cinesi aprì un forum sul suo sito, aderendo alla richiesta di alcuni soci, nessuno tra i condirettori intervenne e solo un paio di soci partecipò al dibattito (poco interesse? Timori di ritorsioni da parte cinese o dei professori legati agli Ic, visto che nella commissione del ministero dell’Università per la valutazione delle abilitazioni a professore associato e ordinario all’epoca erano presenti i condirettori dei principali Ic?).

Il tema ha sempre rappresentato un tabù in Italia: quando l’Associazione di studi cinesi aprì un forum sul suo sito, aderendo alla richiesta di alcuni soci, nessuno tra i condirettori intervenne e solo un paio di soci partecipò al dibattito (poco interesse? Timori di ritorsioni da parte cinese o dei professori legati agli Ic, visto che nella commissione del ministero dell’Università per la valutazione delle abilitazioni a professore associato e ordinario all’epoca erano presenti i condirettori dei principali Ic?).

La presenza sempre più invasiva degli Ic sembra aver «melassato» (nuova traduzione che proporrei per hé, «armonia», concetto cardine del pensiero confuciano di cui la politica si è riappropriata) gran parte dei sinologi, paralizzati se non proprio da un’aperta censura, quanto meno da una sorta di autocensura indotta da un sistema nel quale molti di loro sono nati e cresciuti accademicamente.

Ne è esempio il recente volume, dedicato al soft power cinese, della rivista «Sulla Via del Catai» (n. 11, 2018) che ha nel Comitato scientifico illustri sinologi legati agli Ic: il tema non è stato nemmeno sfiorato! Non ci si espone sugli Ic ma nemmeno su altri temi «sensibili», come i campi di rieducazione per i musulmani del Xinjiang o l’inasprirsi di censura e repressione nei più svariati ambiti, che colpiscono anche professori universitari, né ci si pronuncia su questioni che hanno a che fare con la politica del nostro governo, lasciato in balia di improvvisati e/o improbabili «esperti».

La questione di Hong Kong è complessa, la sua soluzione difficile da intravedere. La posizione dell’Italia si farà ancora più complicata di quanto già non sia, vista la mancanza di una linea politica chiara che tenga conto della complessità del quadro internazionale, delle aspettative economiche e commerciali di un governo in evidente difficoltà, delle ambizioni, anche personali, della classe politica al potere, nonché degli interessi poco trasparenti che sembrano animare le scelte di alcuni suoi protagonisti.

La questione di Hong Kong è complessa, la sua soluzione difficile da intravedere. La posizione dell’Italia si farà ancora più complicata di quanto già non sia, vista la mancanza di una linea politica chiara che tenga conto della complessità del quadro internazionale, delle aspettative economiche e commerciali di un governo in evidente difficoltà, delle ambizioni, anche personali, della classe politica al potere, nonché degli interessi poco trasparenti che sembrano animare le scelte di alcuni suoi protagonisti.

Forse è giunta l’ora di liberarsi di paure e condizionamenti nei confronti sia delle istituzioni cinesi sia delle autorità accademiche di entrambi i Paesi, per consentire realmente alla sinologia dei nostri atenei di assumere un ruolo attivo nella definizione delle politiche che vedranno sempre più impegnato il governo, visto che la Cina è un interlocutore imprescindibile.

Un buon inizio sarebbe ridimensionare drasticamente il ruolo degli Ic, estrometterli dalle università, rendere incompatibile la figura del condirettore con quella di professore universitario, soprattutto se di area sinologica (nel caso contrario prevederne l’esclusione da concorsi e da ruoli di governo dell’ateneo), riportare insomma gli Ic allo status degli altri istituti culturali, salvo poi organizzare attività congiunte nel pieno rispetto delle competenze e delle autonomie di entrambi.

Un buon inizio sarebbe ridimensionare drasticamente il ruolo degli Ic, estrometterli dalle università, rendere incompatibile la figura del condirettore con quella di professore universitario, soprattutto se di area sinologica (nel caso contrario prevederne l’esclusione da concorsi e da ruoli di governo dell’ateneo), riportare insomma gli Ic allo status degli altri istituti culturali, salvo poi organizzare attività congiunte nel pieno rispetto delle competenze e delle autonomie di entrambi.

La sinologia nel suo complesso potrebbe così diventare punto di riferimento credibile e necessario per le istituzioni italiane, l’Associazione di studi cinesi si sentirebbe finalmente più libera di dibattere e prendere posizioni in piena autonomia e, infine, ne guadagnerebbe l’immagine stessa della Cina, la cui capacità di attrazione, al netto di finanziamenti e benefit con cui sta inondando il mondo, è ben lungi dall’essersi affermata, qui da noi come nella maggior parte dei Paesi occidentali