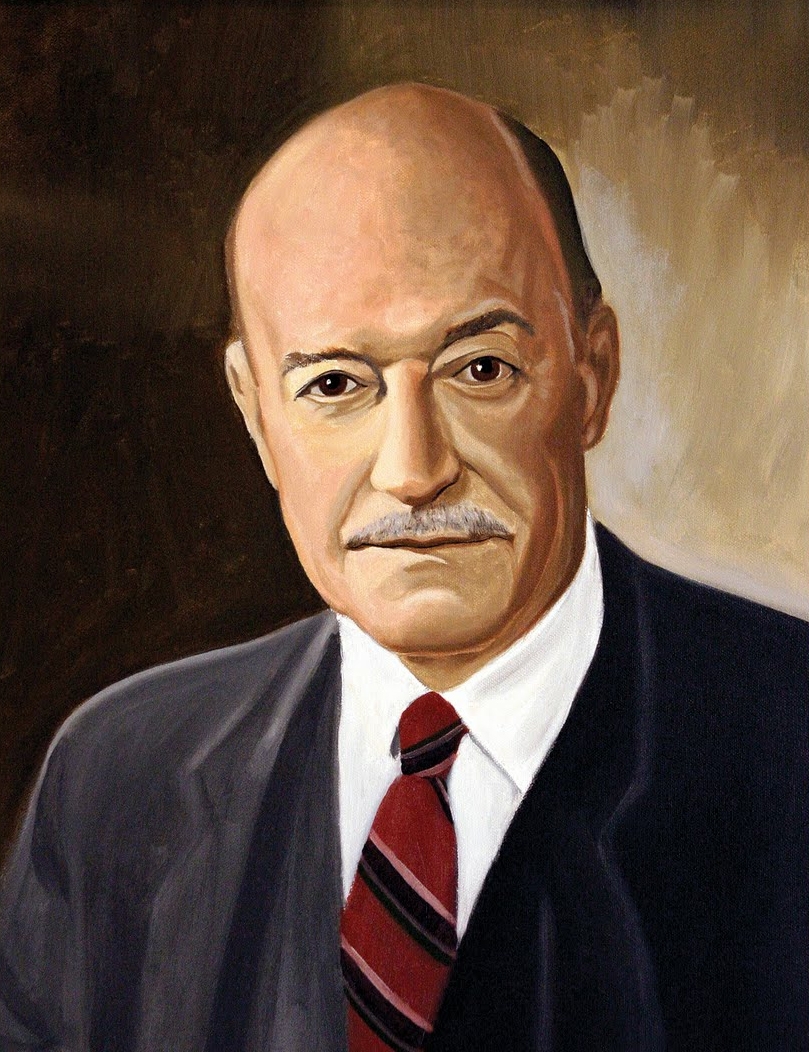

Henry Hazlitt

da Ragionpolitica.it mercoledì 11 luglio 2012

di Marco Respinti

Correva il 1946, l’Europa era piagata dalle distruzioni della Seconda guerra mondiale (1939-1945), gli Stati Uniti erano in ginocchio per lo sciagurato statalismo imposto loro dall’interminabile presidenza di Franklin D. Roosevelt (1882-1945) e il resto del mondo si dibatteva tra guai antichi e nuove schiavitù, attorcigliandosi sempre più nelle nefaste conseguenza che la lunga «guerra civile europea» aveva disseminato per l’intero pianeta e sprofondando nell’oramai apparentemente irrefrenabile avanzare del totalitarismo comunista.

Economista, filosofo, critico letterario, uomo di solida formazione classica (dedicò un’opera anche al pensiero stoico), prolifico autore di numerosi volumi e saggi, il suo nome è inscindibile legato a quello di un libro: Economics in One Lesson, un manabile di buon senso intellettuale e pratico per difendere la libertà dai molti faraoni che nella storia mirano a fare scempio dell’anima umana.

Pubblicato proprio in quell’emblematico 1946. Titolo stringatissimo – anticipatore felice degli attuali, e spesso vuoti, «101», «Mille e un modi di….» o «100 risposte per…» –, quell’opera di Hazlitt si legge in un soffio, si capisce in un attimo e non si scorda mai. Sul web la si trova ovunque, in mille vesti, sempre disponibile gratis.

Ora ve n’è, a decenni di distanza, anche un’utile traduzione italiana, L’economia in una lezione. Capire i fondamenti della scienza economica (IBL Libri, Torino 2012). Finalmente è stato colmato un buco imperdonabile (mentre in lingua spagnola lo è sin dal 1947, allorché l’Editorial Kraft, di Buenos Aires, ne predispose subito una traduzione).

Si dice che l’originale in lingua inglese abbia venduto più di un milione di copie negli Stati Uniti. Opera di alta divulgazione, L’economia in una lezione è uno di quei titoli che non morirà mai, che ha fatto epoca (e un’epoca che non tramonta), che ha cambiato la storia. Vero. Ma molta della sua straordinaria importanza è legata ai tempi e al modo in cui esso nacque.

Ricordavo che dopo la pace armata seguita alla conclusione sanguinosa del secondo conflitto mondiale, prima ancora che la Cortina di ferro calasse all’Est con il famoso discorso di Winston Churchill (1874-1965), la riscossa dell’Occidente ferito ma non del tutto ancora sconfitto fu capace di generare, relativamente in fretta, molte e importanti reazioni costruttive.

Fra queste vi fu certamente la nascita del moderno movimento conservatore statunitense. Bene inteso, all’epoca tutto esso era tranne che un «movimento», ma i semi gravidi di futuro erano già stati ben piantati. Comparvero dunque i primi intellettuali «non allineati», i primi uomini di cultura decisi a non arrendersi al cumulo di macerie, le prime, timide e povere organizzazioni della cosiddetta «società civile», qualche raro buon editore, certi libri ottimi e persino qualche periodico.

Gli anni 1940-1950 sono dagli storiografi del conservatorismo statunitense giustamente considerati quelli di fondazione. Ebbene, la descrizione classica di quell’avvio epocale concentra l’attenzione su un pugno di autori e di libri considerati da un lato la «patristica» dell’intero futuro movimento, dall’altro la testimonianza della natura sin dall’origine composita (e costantemente in cerca di una sublimazione capace di trascenderne le differenze in una finalmente raggiunta omogeneità) del «movimento».

Perché da sempre il «movimento» viene efficacemente descritto come percorso e pervaso da tre «correnti» principali, non sempre per forza alternative l’una alle altre: gli «anticomunisti», i conservatori che più tardi sarebbero stati variamente aggettivati come «sociali», «culturali», «tradizionalisti» o «classici», e i libertarian.

Funzionali all’analisi storiografica, queste categorie evaporano però alquanto se le si adopera malamente come gabbie entro cui costringere la realtà. Ora, la storia che oggi raccontiamo focalizza l’attenzione sul terzo gruppo, i libertarian. Chi li descrive come i monopolisti della «libertà» o, in specifico, dell’«economia libera di mercato» mostra di avere sinceramente in uggia la storia del pensiero politico occidentale, ma il dato che in questa sede preme sottolineare è l’origine di quel fenomeno (che molto peraltro spiega della sua natura specifica).

Quello che assumerà il nome di Libertarianism sorge infatti come parto del pensiero del primo esponente della «seconda generazione» della Scuola austriaca dell’economia, l’austriaco Ludwig von Mises (1881-1973), figlia ovviamente della «prima generazione», il cui protagonista principale fu Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914) – con lui si comincia a parlare propriamente di «Scuola austriaca dell’economia» –, erede diretto del pensiero antistoricista di Carl Menger (1840-1921).

Rampollo dell’impero asburgico, quando il nazionalsocialismo prese piede nel mondo di lingua tedesca Von Mises riparò negli Stati Uniti, e di quel Paese divenne cittadino, esattamente nel nostro fatidico 1946. Qui Von Mises trovò una casa accogliente nella Foundation for Economic Education (FEE), fondata sempre nel fatidico 1946 a Irvington-on-Hudson dall’economista statunitense Leonard E. Read (1898-1983). La FEE divenne subito la base misesiana da cui la Scuola austriaca dell’economia penetrò nel mondo nordamericano; e in quel mondo «nuovo» tale scuola «antica» attecchì con successo poiché vi trovò terreno fertile.

Come la vecchia Europa asburgica era sempre e comunque pregiacobina, anche il DNA degli Stati Uniti è pregiacobino; e così gli economisti «austriaci» nati per salvare e non per distruggere l’impero dell’Aquila Bicipite, cioè l’ultima testimonianza di un modo non statalista di fare politica, si accasarono ottimamente nel Paese che, antistatalista, ancora batte moneta imperiale, il dollaro figlio del tallero.

Il Libertarianism nacque infatti dall’innesto della Scuola austriaca dell’economia sulla tradizione anarco-individualista della «frontiera americana» sorto da quel «liberalismo classico» anglosassone che maturò fra i whig britannici del Settecento, un innesto avvenuto per affinità elettive che ha finalmente ricongiunto due sentieri interrotti della vecchia casa comune europea e che è stato operato soprattutto da Murray N. Rothbard 1926-1995), discepolo di Von Mises.

Nel mezzo, da catalizzatore per l’ottima riuscita di codesta magica reazione chimica, vi era stata la «terza generazione» della Scuola austriaca, capitanata da Friedrich A. von Hayek (1899-1992), il quale aveva analogamente lasciato il defunto mondo asburgico per ritrovare patria in un altro quartiere dell’Europa pregiacobina, la Gran Bretagna.

Nei panni del «divulgatore di talento», nel 1944 – due anni prima soltanto del nostro fatidico 1946 – von Hayek aveva pubblicato uno dei libri da cui nacquero molte cose, uno di quei titoli a cui appunto gli storiografi imputano la cofondazione del conservatorismo anglosassone moderno: La via della schiavitù (1944), popolarizzato dal Reader’s Digest che lo antologizzò nel 1947.

Affiancate questo titolo hayekiano a Witness (1952) di Whittaker Chambers (1901-1961) e a The Conservative Mind: From Burke to Santayana (1954) di Russell Kirk (1918-1994) e otterrete il quadretto di famiglia dell’origine del conservatorismo statunitense, rappresentato efficacemente nelle sue tre anime portanti.

Ma affinché Von Mises potesse trovare una base per la propria «missione americana» e, grazie alle incursioni di Von Hayek, vincere lì la propria buona battaglia culturale «asburgica», vi fu bisogno di uno che preparasse la strada. E questi fu proprio Hazlitt, volgarizzatore del pensiero misesiano prima che Von Mises sbarcasse negli Stati Uniti.

Hazlitt mosse i primi passi lavorando a The Wall Street Journal, poi scrisse per The New York Sun, The Nation, The New York Times e Newsweek. Della mitica FEE fu vicepresidente fondatore assieme Read e lì diresse il periodico The Freeman, uno dei pionieri del conservatorismo statunitense, una testata storica da museo.

L’istrionico, geniale H.L. Mencken (18801-956) lo definì uno dei pochi economisti in grado di scrivere come il Cielo comanda, il suo nome è tutt’uno con il gotha della cosiddetta «Old Right» e sul serio Hazlitt è il trait d’union essenziale che porta certo «liberalismo classico» (giacché non tutto quanto luccica sotto questo nome, ormai divenuto facile, è oro) dentro la reazione «asburgica» dei libertarian antigiacobini di oggi: per esempio l’acume di Montesquieu (1654-1713), il meglio di Benjamin Costant (1767-1830), il bel nome di Frédéric Bastiat (1801-1850), l’intelligenza di Tocqueville (1805-1859) e un pugno di altri francesi di vaglia, quindi la crème del pensiero whig (e non tutto lì è dolce), Lord Acton (1834-1902) nonché la tradizione individualista nordamericana che dalle Cato’s Letters (1720-1723) arriva all’impareggiabile Albert Jay Nock (1870-1945), dietro cui – lo si sarebbe scoperto bene solo dopo – svettava un’antropologia cattolica elaborata nei monasteri e nelle università medioevali.

L’economia in una lezione di Hazlitt è facilissimo: diffidare sempre e comunque, per principio e per partito ben preso, dell’irresponsabilità immorale che comporta, in tutti i campi dell’agire umano, la negazione della libera iniziativa della persona. L’economia è il luogo dove ciò assume carne e sangue, fornendo all’uomo le armi con cui difendere la libertà dalla prepotenza rapace.

Per questo essa è strategicamente essenziale per l’affermazione e la tutela di princìpi e di valori ben più alti, ma altrimenti nudi e impotenti. Nel 1981, il presidente Ronald Reagan (1911-2004) riconobbe pubblicamente di dovere a Henry Hazlitt – e a Friedrich A. von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman (1912-2006), Russell Kirk, James Burnham (1905-1987) e Frank Meyer (1909-1972), cioè sempre il conservatorismo per intero nella sua trinità di anime – gran parte della propria formazione. Hazlitt come il Battista, non certo Carneade, di una tradizione ricca e feconda.