Abstract: Si è ormai affermata una architettura da incubo, che nega l’antico metodo di costruzione delle case. Cubi privi di ogni decorazione progettati da moderne “archistar” vorrebbero soppiantare le case con i tradizionali tetti a spiovente e colorate, dai diversi e fantasiosi stili frutto dell’esperienza dei nostri avi, della tradizione identitaria, dell’adattamento ai territori e ai paesaggi. E’ come se anche con la moderna architettura da incubo si volesse far trionfare la morte, il caos e la “fredda demonia del più profondo gelo infernale”.

Ricognizioni 16 Novembre 2023

Case a cubo o case da incubo?

Antonio de Felip

Vi ricordate quando, qualche anno fa, gli intellettuali radical chic, gli architetti alla moda, i giornalisti maestrini di estetica, gli ambientalisti ante litteram ironizzavano pesantemente, e con una buona dose di classismo da gauche caviar, contro “le villette dei geometri”? Quelle che, secondo loro, impestavano, come i vituperati capannoni della nuova industrializzazione, le periferie dei nostri paesi, simbolo del più bieco consumismo provinciale dei nuovi piccoli e medi borghesi pervenuti a un certo benessere e del loro cattivo gusto di parvenu strapaesani. Magari con i mitici nanetti nel giardino, manifestazione del più bieco kitsch paesaggistico, per non parlare dell’immancabile, sottostante tavernetta per le riunioni conviviali.

Vi ricordate quando, qualche anno fa, gli intellettuali radical chic, gli architetti alla moda, i giornalisti maestrini di estetica, gli ambientalisti ante litteram ironizzavano pesantemente, e con una buona dose di classismo da gauche caviar, contro “le villette dei geometri”? Quelle che, secondo loro, impestavano, come i vituperati capannoni della nuova industrializzazione, le periferie dei nostri paesi, simbolo del più bieco consumismo provinciale dei nuovi piccoli e medi borghesi pervenuti a un certo benessere e del loro cattivo gusto di parvenu strapaesani. Magari con i mitici nanetti nel giardino, manifestazione del più bieco kitsch paesaggistico, per non parlare dell’immancabile, sottostante tavernetta per le riunioni conviviali.

Va bene, ammettiamolo, queste costruzioni, talvolta dai colori più improbabili, non erano rispettosissime del cosiddetto vernacolare locale: talvolta baite alpine piantate nella nebbiosa pianura padana, altre volte simili a costruzioni arabeggianti, altre ancora occhieggianti ad architetture ispano-messicane con patii e archi d’ingresso. Però, nonostante tutto, erano case che somigliavano a case, come, appunto, devono essere le case: un tetto a falde perché talvolta nevica, con i coppi, o le piode, a seconda dei luoghi, le finestre nel verso giusto e così via.

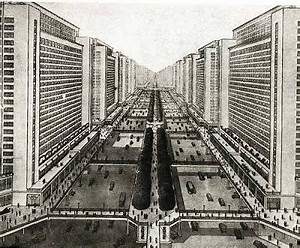

Se invece percorriamo oggi i nostri paesi o i sobborghi delle grandi città e talvolta persino i centri stessi delle città, troviamo un proliferare di ville, villone e villette, ma anche condomini, a forma di cubo, o varie combinazioni di composizioni di cubi, quasi un gioco per infanti, dal tetto piatto, con finestroni orizzontali, le pareti lisce, senza un solo ornamento, senza una sola decorazione, senza un solo ornato, rigorosamente di un biancore abbagliante e allucinante. Terrazze e terrazzini protetti da gelide, minimaliste, essenziali ringhiere di vetro/cristallo e lucido acciaio. Sembra che gli architetti si siano messi tutti d’accordo e, colpiti da un’amnesia collettiva, abbiano dimenticato migliaia di anni di un’architettura fatta da una incredibile ricchezza di stilemi, di forme tradizionali e innovative ma sempre rispettose del genius loci, della tradizione architettonica, del lascito di chi ha costruito prima di noi. Un barbarico, iper-razionalista rifiuto del bello, dell’armonico, del proporzionato, dell’intelligente e rispettoso ornato e colorato

Se invece percorriamo oggi i nostri paesi o i sobborghi delle grandi città e talvolta persino i centri stessi delle città, troviamo un proliferare di ville, villone e villette, ma anche condomini, a forma di cubo, o varie combinazioni di composizioni di cubi, quasi un gioco per infanti, dal tetto piatto, con finestroni orizzontali, le pareti lisce, senza un solo ornamento, senza una sola decorazione, senza un solo ornato, rigorosamente di un biancore abbagliante e allucinante. Terrazze e terrazzini protetti da gelide, minimaliste, essenziali ringhiere di vetro/cristallo e lucido acciaio. Sembra che gli architetti si siano messi tutti d’accordo e, colpiti da un’amnesia collettiva, abbiano dimenticato migliaia di anni di un’architettura fatta da una incredibile ricchezza di stilemi, di forme tradizionali e innovative ma sempre rispettose del genius loci, della tradizione architettonica, del lascito di chi ha costruito prima di noi. Un barbarico, iper-razionalista rifiuto del bello, dell’armonico, del proporzionato, dell’intelligente e rispettoso ornato e colorato

Un architetto paesaggista – ma che fu anche pubblicista e storico – dalla formazione accademica e professionale internazionale e tuttavia strenuo difensore dell’architettura tradizionale e identitaria, Gilberto Oneto, per anni presidente dell’Associazione Italiana Architetti del Paesaggio, così scriveva: “le case sono diventate scatole (“macchine per abitare”, le ha chiamate Le Corbusier), sono spariti i tetti a falde, le persiane sono state sostituite dalle tapparelle, le finestre che erano diritte (diceva Guareschi: “Le finestre hanno la loro brava simmetria e sono messe tutte per il verso dei cristiani, col lato più corto in basso perché i cristiani sono tutti col lato più corto in giù e il lato più lungo in piedi”) sono state messe per il lungo, i mobili, come le case, sono diventati bianchi….

Questa peste di un’architettura dal biancore funebre, squadrata, cubica e razionalisticamente disadorna può sembrarci in fenomeno recente, ma in realtà viene da lontano, dal Movimento Moderno e dell’architettura funzionalista (“Il bello non esiste. È bello ciò che è funzionale”). Uno dei suoi padri, l’architetto viennese Adolf Loos sosteneva che “l’ornamento è un delitto”. Narra Witold Rybczynski, storico dell’architettura: “(Loos) in un saggio del 1908 rivendicò l’abolizione di ogni orpello dalla vita quotidiana, da quelli architettonici a quelli degli interni delle abitazioni. Considerava primitivo il bisogno di ornare gli ambienti. Il “delitto” dell’ornamento consisteva nello sprecare le risorse della società, sia in termini di denaro sia di tempo, in qualcosa che Loos riteneva superfluo e arcaico. Fin dal 1904, Loos progettò ville con pareti intonacate di bianco senza stucchi, tetti piani senza cornicioni e finestre rettangolari senza telaio e senza modanatura.”

Questa peste di un’architettura dal biancore funebre, squadrata, cubica e razionalisticamente disadorna può sembrarci in fenomeno recente, ma in realtà viene da lontano, dal Movimento Moderno e dell’architettura funzionalista (“Il bello non esiste. È bello ciò che è funzionale”). Uno dei suoi padri, l’architetto viennese Adolf Loos sosteneva che “l’ornamento è un delitto”. Narra Witold Rybczynski, storico dell’architettura: “(Loos) in un saggio del 1908 rivendicò l’abolizione di ogni orpello dalla vita quotidiana, da quelli architettonici a quelli degli interni delle abitazioni. Considerava primitivo il bisogno di ornare gli ambienti. Il “delitto” dell’ornamento consisteva nello sprecare le risorse della società, sia in termini di denaro sia di tempo, in qualcosa che Loos riteneva superfluo e arcaico. Fin dal 1904, Loos progettò ville con pareti intonacate di bianco senza stucchi, tetti piani senza cornicioni e finestre rettangolari senza telaio e senza modanatura.”

Quelle stesse forme architettoniche minimaliste, deprivate di ogni ornamento, che troviamo in tanta architettura moderna. È la cancellazione di tutte le espressioni di decoro architettonico, gratuite e non necessariamente funzionali, legate alla bellezza: i fregi, i colori, i disegni, le pitture: una devastante iconoclastia applicata alle abitazioni. La stessa cancellazione del bello, del gradevole, dell’ornato che troviamo nella architettura “socialista” di Gropius e del suo stile Bauhaus, che doveva espungere tutto ciò che è borghese dall’architettura. Stile tanto amato ed esaltato dalle élite progressiste e dagli intellettuali di sinistra dell’epoca quanto detestato dal “popolo abitante”.

Nel suo Maledetti architetti. Dal Bauhaus a casa nostra, Tom Wolfe (il polemista conservatore statunitense che inventò l’espressione “radical chic”), così esercita il suo sarcasmo sulle nuove costruzioni: “…l’inviolabile teoria del tetto piatto e della facciata liscia. Era stato deciso, nel corso della battaglia delle teorie, che tetti spioventi e cornicioni rappresentavano le “corone” dell’antica nobiltà, che la borghesia ambiva a imitare. Quindi, d’ora in poi, vi sarebbero soltanto tetti piatti, tetti ad angolo retto con le facciate. Niente cornicioni, niente gronde.” Certo, osserva Wolf, che alle latitudini europee e americane, dove nevica, il tetto piatto e la facciata senza gronde sono tutt’altro che funzionali. Sull’origine di queste brutture, così si esprime: “…quel bicchier d’acqua gelida in faccia, quel manrovescio sui denti, quel castigo noto come architettura moderna”.

Nel suo Maledetti architetti. Dal Bauhaus a casa nostra, Tom Wolfe (il polemista conservatore statunitense che inventò l’espressione “radical chic”), così esercita il suo sarcasmo sulle nuove costruzioni: “…l’inviolabile teoria del tetto piatto e della facciata liscia. Era stato deciso, nel corso della battaglia delle teorie, che tetti spioventi e cornicioni rappresentavano le “corone” dell’antica nobiltà, che la borghesia ambiva a imitare. Quindi, d’ora in poi, vi sarebbero soltanto tetti piatti, tetti ad angolo retto con le facciate. Niente cornicioni, niente gronde.” Certo, osserva Wolf, che alle latitudini europee e americane, dove nevica, il tetto piatto e la facciata senza gronde sono tutt’altro che funzionali. Sull’origine di queste brutture, così si esprime: “…quel bicchier d’acqua gelida in faccia, quel manrovescio sui denti, quel castigo noto come architettura moderna”.

Poi seguì il tanto osannato Le Corbusier che applicò gli insegnamenti dell’architettura modernista di Looms e Gropius: esemplare è Ville Savoye, a Poissy nella banlieue parigina, del 1931: intonaco bianco, tetto piatto, strutture squadrate, finestre orizzontali. Costruì, su queste stesse caratteristiche, “case operaie” a Pessac. Agli operai veri non piacquero per niente, e fecero di tutto per trasformare i freddi cubi di “Corbu” in qualcosa di intimo e di colorato. Chiosa Tom Wolf: “come lo stesso “Corbu” aveva detto, essi andavano “rieducati” affinché potessero capire la bellezza della “Città Radiosa” del futuro. Per Gropius, i committenti e i clienti dovevano “tenere la bocca chiusa”, perché “culturalmente sottosviluppati.” Sembra di sentire le voci altezzose e arroganti di certe archistar contemporanee che vogliono imporci i loro orrori architettonici e pretendono di censurare chiunque disapprovi le loro brutture definendolo “ignorante”.

Certo, la deprimente tolleranza sociale delle comunità locali per questi terribili biancori abitativi e altre mostruosità architettoniche ha molto a che fare con una desolante perdita collettiva del buon gusto e il senso del bello che pure non erano solo appannaggio delle élite. Resisteva un radicato senso del bello anche nei ceti popolari e contadini. L’educazione al bello avveniva spontaneamente, guardando i paesaggi, le costruzioni degli avi e le chiese. Lo dimostrano la bellezza armonica di certe costruzioni agricole o anche dei nostri borghi, delle loro decorazioni, delle loro colorazioni, della facilità con cui si integrano nel paesaggio la cui antropizzazione è stata, nei secoli, prudente e rispettosa prima del degrado imposto dal gigantismo dei grattacieli, dei falansteri e delle mega-costruzioni caratteristiche della modernità.

Certo, la deprimente tolleranza sociale delle comunità locali per questi terribili biancori abitativi e altre mostruosità architettoniche ha molto a che fare con una desolante perdita collettiva del buon gusto e il senso del bello che pure non erano solo appannaggio delle élite. Resisteva un radicato senso del bello anche nei ceti popolari e contadini. L’educazione al bello avveniva spontaneamente, guardando i paesaggi, le costruzioni degli avi e le chiese. Lo dimostrano la bellezza armonica di certe costruzioni agricole o anche dei nostri borghi, delle loro decorazioni, delle loro colorazioni, della facilità con cui si integrano nel paesaggio la cui antropizzazione è stata, nei secoli, prudente e rispettosa prima del degrado imposto dal gigantismo dei grattacieli, dei falansteri e delle mega-costruzioni caratteristiche della modernità.

La rovina dei popoli passa inevitabilmente anche dalla perdita della bellezza del paesaggio. Di questo abbiamo un ottimo esempio letterario nel Signore degli Anelli del nostro J.R.R. Tolkien quando, nell’ultima parte del libro, Saruman-Sharkey occupa la Contea, caccia gli hobbit dalle loro case: “La graziosa fila di antiche caverne hobbit sull’argine nord del lago era in uno stato di miserevole abbandono e i loro giardinetti che prima scendevano allegri e vivaci sino al bordo dell’acqua erano pieni di erbacce”. Gli abitanti della Contea vengono deportati in orribili falansteri collettivi: “Peggio ancora, vi era un’intera fila di case nuove lungo la riva del lago.” Ce le immaginiamo bianche, squadrate e iper-razionaliste.

Fateci caso: le nuove costruzioni che architetti contemporanei impongono a committenti intimoriti dal ricatto della modernità, dal nuovo conformismo e dalla “chiara fama” dell’architetto sono tristi, monotone, repulsive, non accoglienti. Invece, ci diceva Gilberto Oneto riferendosi all’architettura (ma forse non solo): “La tradizione è bella, allegra e pittoresca. La tradizione è fantasia, invenzione e decorazione. La tradizione è profondamente ricca di caratteri simbolici, religiosi e magici, che mancano del tutto nella cultura modernista”.

Fateci caso: le nuove costruzioni che architetti contemporanei impongono a committenti intimoriti dal ricatto della modernità, dal nuovo conformismo e dalla “chiara fama” dell’architetto sono tristi, monotone, repulsive, non accoglienti. Invece, ci diceva Gilberto Oneto riferendosi all’architettura (ma forse non solo): “La tradizione è bella, allegra e pittoresca. La tradizione è fantasia, invenzione e decorazione. La tradizione è profondamente ricca di caratteri simbolici, religiosi e magici, che mancano del tutto nella cultura modernista”.

Per quanto ovvio, il trionfo del gelido, del non decorato, del bianco funebre, è una delle tante espressioni della vittoria del brutto, dell’informe nell’arte moderna, che è l’esaltazione dell’inumano, il rifiuto della realtà, della natura e soprattutto dell’identità. Perché certi grattacieli della “nuova” Milano di City Life sono ritorti, curvati, stortignaccoli? L’architetto paesaggista e urbanista Giovanni Simonis ha definito questo mostruosa devastazione di una delle zone storiche e urbanisticamente più belle e ordinate di Milano, quella della Fiera Campionaria e di piazza Giulio Cesare: “una delle più gravi lesioni alla qualità ambientale architettonica della città e alla sua particolare antica identità. Un progetto inqualificabile per la piazza storica.”

un’opera di Zaha Adid

Lo storico dell’arte Philippe Daverio, più diplomatico, affermò che il progetto “non dialoga con la nostra storia”, ma poi si lasciò andare e definì quelli progettati dell’archistar Zaha Adid nei falansteri (ovviamente bianchi) per ricchi costruiti sotto le torri contorte: “balconi da negozio di profumeria.” Perché troviamo altre costruzioni con finestre che sembrano essere piazzate sulle facciate del tutto casualmente, come in un gioco di costruzioni di un bambino pazzo? Eppure, Aristotele e San Tommaso ci hanno insegnato che la bellezza è anche syn metria, debita proportio e Luca Pacioli ha scritto un testo titolato, appunto, De divina proportione.

Perché lo scopo di certa architettura moderna pare essere non l’offerta del bello e del tradizionale nell’abitare, ma quello dello stupire, dello sconvolgere, dell’urtare, del provocare?

È triste, ma più che giustificato, sospettare che l’architettura contemporanea persegua l’eversivo scopo di privarci dell’identità, attraverso la distruzione sistematica dei luoghi, delle costruzioni, dei paesaggi che ci indicano da dove veniamo, chi siamo e dove dovremmo andare rispettando la nostra storia. I luoghi non solo hanno un’identità, ma danno anche un’identità, una continuità, una tradizione, una vista familiare (nel duplice senso di “della nostra famiglia, della nostra gente”, e di “noto, conosciuto”). L’architettura moderna vuole privarci questa identità. Vuole renderci apolidi, abitanti spaesati (nel senso letterale) di un “non luogo” che ci priva di radici, di fondamenta, di ancoraggi, di storia, facile preda di mondialismi e globalismi in cui non possiederemo nulla, neppure la memoria, ma c’illuderemo consumisticamente di essere felici.

Facciamo una prova per assurdo: le mura delle case tradizionali, degli edifici dei nostri paesi, ma talvolta anche delle nostre città, persino le tanto disprezzate “villette dei geometri”, spesso ospitano piccole cappellette di Madonne e di Santi, talvolta naïf nella loro espressione artistica, ma rispettate e curate dalla pietà popolare, sempre ornate di fiori freschi e illuminate da piccoli ceri. I parroci modernisti postconciliari non le sopportano, perché, secondo loro, espressioni di sopravvivenze devozionali. Bene, vi immaginate una di queste cappellette inserita nel bianchissimo muro intonacato delle ville degli architetti contemporanei? Certamente no. Non vi sembra significativo?

Facciamo una prova per assurdo: le mura delle case tradizionali, degli edifici dei nostri paesi, ma talvolta anche delle nostre città, persino le tanto disprezzate “villette dei geometri”, spesso ospitano piccole cappellette di Madonne e di Santi, talvolta naïf nella loro espressione artistica, ma rispettate e curate dalla pietà popolare, sempre ornate di fiori freschi e illuminate da piccoli ceri. I parroci modernisti postconciliari non le sopportano, perché, secondo loro, espressioni di sopravvivenze devozionali. Bene, vi immaginate una di queste cappellette inserita nel bianchissimo muro intonacato delle ville degli architetti contemporanei? Certamente no. Non vi sembra significativo?

Tuttavia è una faccenda seria: Nikos Salìngaros, urbanista antimodernista di fama internazionale, autore di No alle archistar. Il manifesto contro le avanguardie, ci mette avvisa: “Accade che certi stili architettonici molto in voga oggi siano di fatto contro natura”. “Non è un gioco innocente, l’architettura contemporanea ha radici oscure, persino nichiliste.”Anche il grande storico dell’arte Hans Sedlmayr intravvedeva nell’arte moderna tratti antiumani, in cui spesso dominano la morte, il caos e la “fredda demonia del più profondo gelo infernale”. Sarà un caso, ma Frank Lloyd Wright, architetto modernista autore della famosa, o famigerata, “casa sulla cascata”, ovviamente in gran parte bianca, era un attivo seguace dell’occultista e stregone Georges I. Gurdjieff.

Tuttavia, qualche segnale di reazione all’arroganza del modernismo e delle archistar sembra manifestarsi. In Svezia, nel 2014, è nato su Facebook un movimento dal basso: Architectural Uprising (Rivolta architettonica) che si batte contro la “bruttificazione” (“A people’s movement against the continued uglification of our cities”) delle città e dei paesaggi a causa di edifici ultramoderni e minimalisti e a favore dell’architettura tradizionale. In breve tempo, il movimento si è diffuso in Norvegia, Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, radunando sui social più di centomila cittadini e operando come gruppo di pressione per contrastare la presenza di edifici che confliggono con la storia architettonica locale e favorire stili costruttivi rispettosi della tradizione.

Tuttavia, qualche segnale di reazione all’arroganza del modernismo e delle archistar sembra manifestarsi. In Svezia, nel 2014, è nato su Facebook un movimento dal basso: Architectural Uprising (Rivolta architettonica) che si batte contro la “bruttificazione” (“A people’s movement against the continued uglification of our cities”) delle città e dei paesaggi a causa di edifici ultramoderni e minimalisti e a favore dell’architettura tradizionale. In breve tempo, il movimento si è diffuso in Norvegia, Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, radunando sui social più di centomila cittadini e operando come gruppo di pressione per contrastare la presenza di edifici che confliggono con la storia architettonica locale e favorire stili costruttivi rispettosi della tradizione.

Ogni anno vengono organizzati sondaggi pubblici per selezionare gli edifici “più brutti”. L’ultimo ad avere “vinto” come “edificio più brutto della Norvegia” è il nuovo Museo nazionale di arte, architettura e design di Oslo, un parallelepipedo con il tetto ricoperto ecologicamente di erba. Il movimento incoraggia anche la “ristrutturazione” degli edifici moderni per renderli più tradizionali. Così, lungo i fiordi norvegesi, numerose moderne abitazioni bianche e squadrate, per nulla integrate nel paesaggio circostante, sono state ristrutturate: sono tornati i tetti spioventi rossi, le forme sono state rese più morbide e conformi agli stili tradizionali. Così, Architectural Uprising si è conquistato il diritto di partecipare, anche con un certo peso, alle discussioni locali su nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni e, in generale, sulle scelte urbanistiche.

Ovviamente il movimento non è amato dagli architetti modernisti e neppure dagli ecologisti, che lo accusano di concentrarsi su “aspetti non fondamentali di un edificio, come il suo appunto il suo aspetto esteriore”, anziché sulla sostenibilità. Già, per gli ecologisti la Bellezza è un “aspetto non fondamentale”. D’altronde l’incomprensione e il disprezzo degli ecologisti per la Bellezza è dimostrato anche dai loro attacchi vandalici alle opere d’arte e agli edifici storici e la proterva insistenza con cui vogliono impestare i paesaggi più belli con le mostruose pale eoliche o gli orribili “campi” di pannelli fotovoltaici.

* * *

Le case dove abitiamo, il loro stile, i loro decori, i loro particolari architettonici, stipiti, balconi, porte, finestre e le loro proporzioni, tetti, comignoli, pavimentazioni degli spazi esterni e così via, non sono casuali, non nascono dal nulla, non sono “invenzioni di architetti”, sono il frutto dell’esperienza dei nostri avi, della tradizione identitaria, dell’adattamento ai territori e ai paesaggi. Sono civiltà. La nostra civiltà. Anche quella delle nostre “piccole patrie” che rappresentano una ricchezza spesso misconosciuta. Oswald Spengler sosteneva, nel suo Tramonto dell’Occidente, che è possibile leggere nei lineamenti degli edifici: “i destini di un popolo” e “la logica propria dell’immagine del mondo dei loro costruttori”. Di più: c’è una sacralità nella casa che non può essere profanata da una brutta architettura, perché, scrive Mircea Eliade: “Ogni nuova casa che si costruisce imita ancora una volta, e in un certo senso ripete, la Creazione del Mondo”. Non per nulla, in tempi civili esistevano riti pagani e poi cristiani per la consacrazione di ogni nuova casa. Ludwig van Beethoven scrisse una bellissima composizione: l’ouverture Die Weihe des Hauses, per celebrare, appunto, “La consacrazione della casa”.

Le case dove abitiamo, il loro stile, i loro decori, i loro particolari architettonici, stipiti, balconi, porte, finestre e le loro proporzioni, tetti, comignoli, pavimentazioni degli spazi esterni e così via, non sono casuali, non nascono dal nulla, non sono “invenzioni di architetti”, sono il frutto dell’esperienza dei nostri avi, della tradizione identitaria, dell’adattamento ai territori e ai paesaggi. Sono civiltà. La nostra civiltà. Anche quella delle nostre “piccole patrie” che rappresentano una ricchezza spesso misconosciuta. Oswald Spengler sosteneva, nel suo Tramonto dell’Occidente, che è possibile leggere nei lineamenti degli edifici: “i destini di un popolo” e “la logica propria dell’immagine del mondo dei loro costruttori”. Di più: c’è una sacralità nella casa che non può essere profanata da una brutta architettura, perché, scrive Mircea Eliade: “Ogni nuova casa che si costruisce imita ancora una volta, e in un certo senso ripete, la Creazione del Mondo”. Non per nulla, in tempi civili esistevano riti pagani e poi cristiani per la consacrazione di ogni nuova casa. Ludwig van Beethoven scrisse una bellissima composizione: l’ouverture Die Weihe des Hauses, per celebrare, appunto, “La consacrazione della casa”.

________________________________

Sullo stesso argomento:

Oppressione per il corpo e distruzione per l’anima: la brutta eredità del brutalismo