Strumenti culturali di Litterae Communionis n.1 gennaio 1081

I GRANDI DELLA CULTURA MODERNA RIVISITATI

«Con una vita totale quale è la cristiana si può misurare solo una vita nuova. I grandi uomini dell’azione rivoluzionaria sono uomini di grande vita ionteriore»

Testo di Mimmi Cassola

La sua vita

«Io sono un peccatore. Non sono un santo. Un peccatore, ma uno con tesori di grazia»

Nasce Péguy il 7 gennaio 1873, a Orléans, in una modesta casa del faubourg Bourgogne. A Orléans: città «così perfettamente francese», scrive Daniel-Rops, «con l’eroismo e la santità sul suo stemma. Essa da a Péguy il simbolo nel quale tenterà d’incarnare tutto il suo pensiero: Giovanna d’Arco».

Nasce Péguy il 7 gennaio 1873, a Orléans, in una modesta casa del faubourg Bourgogne. A Orléans: città «così perfettamente francese», scrive Daniel-Rops, «con l’eroismo e la santità sul suo stemma. Essa da a Péguy il simbolo nel quale tenterà d’incarnare tutto il suo pensiero: Giovanna d’Arco».

Orléans, città circondata allora dalla campagna, e con l’anima contadina in contatto fraterno. Nella campagna e nel faubourg vive la gente semplice, quel «popolo» al quale Péguy sempre si vantò di appartenere. Il padre, Désiré, di mestiere falegname, morì pochi mesi dopo la nascita del figlio, in seguito alle ferite riportate nella guerra contro i Prussiani. La madre impara il mestiere di impagliatrice di sedie, e da lei la nonna. È un lavoro artigianale, di precisione, da compiere con pazienza e amore: il bimbo Charles cresce nel rispetto del lavoro ben fatto, e presto aiuta sua madre, taglia i lunghi steli di paglia, batte la segale col piccolo maglio.

Dalla madre viene iniziato al mestiere: dalla nonna, analfabeta narratrice di storie, impara la lingua francese. A sette anni va a scuola, il suo primo maestro, Monsieur Fautras, è un uomo «dolce, grave, un po’ triste». Il bambino Péguy è studioso e attento. Nel 1884 ha la sua licenza elementare.

Uno degli insegnanti sostiene che quel ragazzo «deve fare del latino»; con una borsa di studio municipale, Péguy va al «liceo» inferiore. Studia bene, riporta una quantità di quei premi e allori scolastici che il sistema francese suole distribuire. E ne è fiero, ne sarà fiero per tutta la vita: il suo è un «lavoro ben fatto». Nel ’91, con un’altra borsa di studio, passa al Liceo Lakanal di Parigi: un po’ rustico, provinciale, ma forte, domina presto i suoi compagni. Al termine dell’anno si presenta al concorso per l’ammissione alla Scuola Normale Superiore (Università): e viene bocciato. Allora va a fare il servizio militare.

Spesso Péguy pare procedere a forza di colpi di testa; ma le sue sono decisioni ben meditate. L’anno di servizio militare, prestato a Orléans, in fanteria, avrà un’influenza determinante sul suo destino. La vita disciplinata e marziale è molto attraente per lui che ha un alto senso del dovere e dell’onore. Non è forse Giovanna d’Arco, l’eroina della sua infanzia, il suo ideale?

Spesso Péguy pare procedere a forza di colpi di testa; ma le sue sono decisioni ben meditate. L’anno di servizio militare, prestato a Orléans, in fanteria, avrà un’influenza determinante sul suo destino. La vita disciplinata e marziale è molto attraente per lui che ha un alto senso del dovere e dell’onore. Non è forse Giovanna d’Arco, l’eroina della sua infanzia, il suo ideale?

E la Patria per lui non è un concetto astratto: è la terra che l’ha visto nascere, che l’ha nutrito, i campi con gli alberi e le bestie, e la paziente fatica dell’uomo, la città con le case e le strade, il luogo dove si lavora e quello dove si riposa, dove vive la gente, il popolo: la Patria ha un volto e un’anima. È stata anche, e di nuovo sarà, la parrocchia: là dove la Chiesa s’incarna.

È stata: quando il bambino Péguy assorbiva docilmente, tenacemente il catechismo, e così profondamente che la sua fede adulta se ne sarebbe un giorno nutrita. Non è più, perché l’adolescente Péguy ha scoperto la contraddizione del Male universale, e con essi una nuova religione, il socialismo: perché il mondo va salvato dal Male.

Ma il giovane sergente di fanteria non può che volgersi nuovamente all’università; entra allora nel collegio di Sainte-Barbe, a Parigi, con una nuova borsa di studio, chiesta e ottenuta per lui da alcuni compagni che lo conoscevano e l’ammiravano. Sainte-Barbe ebbe per Péguy un’importanza decisiva: fu qui che conobbe e legò a sé quel gruppo di amici sui quali in seguito si sarebbe appoggiato per tentare la grande avventura dei Cahiers: i Tharaud, Peslouan, Baillet, che poi si fece benedettino, Marcel Baudouin, l’amico prediletto, Joseph Lotte, il fedelissimo.

Ma il giovane sergente di fanteria non può che volgersi nuovamente all’università; entra allora nel collegio di Sainte-Barbe, a Parigi, con una nuova borsa di studio, chiesta e ottenuta per lui da alcuni compagni che lo conoscevano e l’ammiravano. Sainte-Barbe ebbe per Péguy un’importanza decisiva: fu qui che conobbe e legò a sé quel gruppo di amici sui quali in seguito si sarebbe appoggiato per tentare la grande avventura dei Cahiers: i Tharaud, Peslouan, Baillet, che poi si fece benedettino, Marcel Baudouin, l’amico prediletto, Joseph Lotte, il fedelissimo.

Studiando e passeggiando nell’ormai letterario cortile rosa del collegio, discutendo con i compagni, vide passare i mesi. Agosto ’94, Péguy è ammesso alla Scuola Normale; ottobre di quell’anno, licenza in Lettere; agosto ’95, baccalaureato in Scienze. E gli incontri, così importanti: con il socialista Herr. col filosofo Bergson.

Ma dopo due anni Péguy lascia l’università, e se ne torna ad Orléans, senza laurearsi. Un altro colpo di testa? Si sente ormai maturo, non può restare a scuola. Ha un’opera da compiere, opera letteraria, opera sociale. Ha ventiquattro anni. La sua educazione è compiuta.

E scrive la sua Giovanna d’Arco. Una singolare opera prima, d’impegno eccezionale, che tra documentazione e stesure gli prese tre anni di lavoro. Parleremo più avanti di questo testo teatrale che mai potè essere rappresentato integralmente. Ma una cosa va detta subito: il dramma non fu firmato «Charles Péguy», ma Marcel e Pierre Baudoin.

Marcel, l’amico prediletto, lavorò effettivamente con Péguy a una parte della prima stesura dell’opera: ma poco dopo, mentre era sotto le armi, il 15 luglio 1896, morì. E qui entra in scena la grande fedeltà dell’amicizia di Péguy: firmare l’opera prima col nome dell’amico morto — l’altro Baudoin, Pierre, è lui stesso — è logico per lui. Ma non si limita a questo: la madre e la sorella dell’amico sono rimaste sole: e Péguy prende il posto di Marcel al loro fianco, sposando la giovane Baudoin, Charlotte Francoise, il 28 ottobre 1897. Il primo figlio si chiamerà Marcel. Altri due nasceranno, nel 1901 Germaine e Pierre nel 1903, e un quarto nel febbraio del ’15, che si chiamerà Charles-Pierre.

Marcel, l’amico prediletto, lavorò effettivamente con Péguy a una parte della prima stesura dell’opera: ma poco dopo, mentre era sotto le armi, il 15 luglio 1896, morì. E qui entra in scena la grande fedeltà dell’amicizia di Péguy: firmare l’opera prima col nome dell’amico morto — l’altro Baudoin, Pierre, è lui stesso — è logico per lui. Ma non si limita a questo: la madre e la sorella dell’amico sono rimaste sole: e Péguy prende il posto di Marcel al loro fianco, sposando la giovane Baudoin, Charlotte Francoise, il 28 ottobre 1897. Il primo figlio si chiamerà Marcel. Altri due nasceranno, nel 1901 Germaine e Pierre nel 1903, e un quarto nel febbraio del ’15, che si chiamerà Charles-Pierre.

Il dramma Giovanna d’Arco viene pubblicato nel dicembre del ’97: 752 pagine, un chilo e mezzo di carta. Commercialmente se ne vende una sola copia; le altre, regalate o perdute. La critica tace. L’opera rimane totalmente sconosciuta. Ma non finisce qui l’avventura della Giovanna di Péguy: anzi, comincia appena.

In questi anni Péguy insegna, scrive i suoi primi manifesti socialisti, prende parte attiva al caso Dreyfus, che dopo l’ingiusta condanna alla deportazione del capitano israelita Alfred Dreyfus, nel 1895, su accusa di spionaggio, divise la Francia in due partiti, e mise in pericolo la stessa repubblica. Ma il dreyfusismo che Péguy serve è essenzialmente l’espressione temporale della Giustizia.

Péguy si crede socialista: ma non è un politico, è un mistico; e abbandonerà il partito non appena ne vedrà il volto del politicante apparire sotto le immediate affermazioni generose. La mistica, scrive, era quando si moriva per la Repubblica: la politica repubblicana è adesso che della Repubblica si vive. E aggiunge: Tutto comincia in mistica e finisce in politica. Noi non siamo uomini che preparano altri uomini perché siano fatti come noi, ma siamo uomini che preparano altri uomini perché siano liberi da ogni servitù, liberi da noi… L’umanità non è fatta per realizzare il socialismo. Siamo noi invece che facciamo il socialismo per realizzare l’umanità: così scrive a Jaurès.

Del resto Péguy non rinnegherà mai il suo socialismo. Non si può contestare, scriverà nel 1910, che in tutto il nostro socialismo c’era infinitamente più cristianesimo che dentro la Madeleine, ecc. — segue un elenco di chiese —; era essenzialmente una religione di povertà temporale. E aggiunge nell’ 11: Socialismo mistico, religioso della povertà, apparentato al cristianesimo.

Il 1 maggio 1898 Péguy è a Parigi, principale fondatore della «Libreria socialista Georges Bellais». In quest’impresa investì la piccola dote di sua moglie: 40.000 franchi, tutto quello che possedeva. In pochi mesi la Libreria inghiottì denaro e illusioni.

Solo con la fondazione dei Cahiers, Péguy doveva riuscire là dove con la Libreria aveva fallito. E sarebbe stata un’impresa editoriale portata avanti per 13 anni, senza denaro, quasi da solo, fino all’ultimo giorno di vita.

Lasciamo di nuovo la parola a Daniel-Rops: «I Cahiers furono un’impresa eroica e pienamente significativa. Furono lanciati da Péguy senza nessuno di quei grandi mezzi finanziari e pubblicitari che i nostri tempi hanno conosciuto».

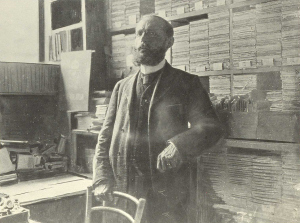

Eroica: dell’eroismo lento delle ore e dei giorni, della fatica quotidiana, dello sconforto quotidiano, Péguy scrive, spazza, riceve, impacchetta, corregge, ascolta, discute, e di nuovo scrive: lettere, un’infinità di lettere, e saggi, articoli, risposte, dialoghi, racconti, meditazioni filosofiche, storiche, scientifiche, sociali, testi di ogni genere, sempre assolutamente impegnati, dalla frase lapidaria al libro di 300 pagine: 228 testi nei primi dieci anni. E i Cahiers continuano.

Cahiers de la Quinzaine: Quaderni della Quindicina, che escono ogni due settimane. Il primo Cahier il 5 gennaio 1900. Una «bottega» situata al numero 8 di Rue de la Sorbonne: due stanzette, una per l’amministratore Andre Bourgeois, l’altra per Péguy e i suoi visitatori. E tutta la cultura francese del tempo passa di lì.

Un’iniziativa culturale all’insegna socialista e dreyfusista all’inizio, seguendo il cammino spirituale di Péguy, e di quel cammino specchio. All’insegna della Verità, della Realtà, della Libertà: una specie di libera città, come una libera istituzione.

Non si tratta di una rivista quindicinale normale: i fascicoli variano di spessore, secondo l’importanza della materia trattata. A volte il libro di un unico autore, spesso testi di vari autori. Nella libertà: gli autori erano liberi di dire quello che sentivano: Non ci sarà mai fra di noi nessuna relazione da autore a editore, nessuna subordinazione, ma un rapporto tra uomo libero e uomo libero.

Herr, Jaurès, Bergson, Anatole France, Zola, Clemenceau, Romain Rolland, Alain-Fournier, Jacques Maritain, i fratelli Tharaud: per citare alcuni degli 80 collaboratori. Amici o nemici, tutti quelli che contavano nella vita culturale francese di allora furono in contatto con Péguy. La «bottega» dei Cahiers è stata paragonata, per importanza spirituale, a un Port-Royal del XX secolo. «Péguy è il Pascal dei socialisti», scrive Faguet,

I Cahiers, ahimè, dipendono finanziariamente dagli abbonati: e il prezzo dell’abbonamento è lasciato al giudizio del lettore. Un povero pagherà due franchi, un benestante venti o cento. I più indigenti riceveranno i Cahiers gratuitamente: ci saranno così più di 800 «abbonati» gratuiti, devoluti per lo più a insegnanti. Naturalmente Péguy doveva poi arrabattarsi a cercare fondi per la sua insolita impresa commerciale. È miracoloso che sia sempre riuscito a tenere in piedi la rivista. Rischiava tutto ogni giorno: la sua sicurezza, quella della famiglia, la perdita dei vecchi amici, l’abbandono dei lettori. Si batteva contro tutti, intellettuali della Sorbona, benpensanti, pacifisti, e su ogni argomento: socialismo, bergsonismo, romanticismo, libertà dell’insegnamento, progresso, democrazia, questione ebraica, questioni coloniali, di Alsazia e Lorena, Università popolari, crisi del teatro … s’impegnava a fondo, ogni giorno, battaglia dopo battaglia.

I Cahiers, ahimè, dipendono finanziariamente dagli abbonati: e il prezzo dell’abbonamento è lasciato al giudizio del lettore. Un povero pagherà due franchi, un benestante venti o cento. I più indigenti riceveranno i Cahiers gratuitamente: ci saranno così più di 800 «abbonati» gratuiti, devoluti per lo più a insegnanti. Naturalmente Péguy doveva poi arrabattarsi a cercare fondi per la sua insolita impresa commerciale. È miracoloso che sia sempre riuscito a tenere in piedi la rivista. Rischiava tutto ogni giorno: la sua sicurezza, quella della famiglia, la perdita dei vecchi amici, l’abbandono dei lettori. Si batteva contro tutti, intellettuali della Sorbona, benpensanti, pacifisti, e su ogni argomento: socialismo, bergsonismo, romanticismo, libertà dell’insegnamento, progresso, democrazia, questione ebraica, questioni coloniali, di Alsazia e Lorena, Università popolari, crisi del teatro … s’impegnava a fondo, ogni giorno, battaglia dopo battaglia.

Anni e anni di lavoro. Péguy s’è staccato dal socialismo ufficiale, e da quei vecchi amici che, a parer suo, hanno abbandonato il comune ideale. Lui al suo ideale non ha rinunciato: ancora e sempre si batte per la sconfitta della miseria, dell’ingiustizia: del Male. E approda alla fede: c’è chi si è stupito che non se ne sia accorto prima, di essere essenzialmente cristiano, soprattutto allora che una grande corrente di giustizia animava la Chiesa e spingeva i cattolici a inventare un ordine sociale nuovo in cui adattare al mondo moderno gli eterni principi cristiani: nasceva il «cattolicesimo sociale».

Nel caso di Péguy non possiamo parlare di «conversione», nel senso proprio del termine. Non ci fu una via di Damasco, un avvenimento sfolgorante nella sua vita; ma un lento ritrovarsi, riconoscersi figlio della Chiesa. Non ci piacciono i convertitì. Io non sono un convertito. Sono sempre stato cattolico, confidava a Rene Johannet.

Abbiamo una data: settembre 1908. Ma già nel 1905 aveva detto a Bourgeois, che si stupiva che avesse scritto «voglia l’avvenimento»: «Tra due anni scriverò: Dio voglia».

Settembre 1908, la famosa frase detta a Lotte, dal fondo dell’abbattimento, della disperazione, malato, a letto: Non ti ho detto tutto. Ho ritrovato la fede, sono cattolico. E Lotte, il fedele, rompendo in pianto, quasi suo malgrado esclamò: «Vecchio mio, arriviamo tutti a questo!». La fede li raggiungeva come di sorpresa. E torna Giovanna d’Arco. Ormai tutta la mia produzione si realizzerà nell’ambito della mia Giovanna d’Arco. Prevedo una dozzina di volumi. Posso metterci dentro tutto, disse a Lotte nell’aprile del 10.

Tutto veniva a porsi sotto la bandiera della Pulzella. Scrive Daniel Rops che «Giovanna, quella della prima opera e ancor più quella dei Misteri, è come la figura magnificata del poeta stesso. Nel temporale, essa rappresenta ciò che egli più amò: il popolo, la patria, la vita militare.

Tutto veniva a porsi sotto la bandiera della Pulzella. Scrive Daniel Rops che «Giovanna, quella della prima opera e ancor più quella dei Misteri, è come la figura magnificata del poeta stesso. Nel temporale, essa rappresenta ciò che egli più amò: il popolo, la patria, la vita militare.

Nello spirituale, incarna le sue virtù e i suoi pensieri: l’eroismo, la fede, la speranza, e anche il suo amore per gli uomini, il suo desiderio di salvare tutto. Scrivendo il suo gigantesco commento, Péguy ha indicato profondamente che faceva sua, in tutta umiltà, l’esperienza di una vita che, per lottare contro il male universale umano, è arrivata fino al sacrificio».

Ora Péguy sente il bisogno di riscrivere la sua prima opera, di ridirla con parole nuove: la riprende dall’inizio, con gli stessi personaggi e il discorso fluisce veloce dalla penna, e dopo la prosa nasce il verso libero, quel suo straordinario verso libero che subito seppe riconoscere ottimo strumento.

(Non si è mai fatto nulla di simile, come prosa musicale…); verso dopo verso, pagina dopo pagina, si allarga a dismisura, si dilata in meditazione l’opera iniziale: dal Dramma nasce il Mistero. Il Mistero della carità di Giovanna d’Arco, pubblicato nei Cahiers il 16 gennaio 1909, cade in un silenzio stupefatto da parte del pubblico. Così gli altri due Misteri: il Portico del Mistero della seconda Virtù (22 ottobre 1911), e il Mistero dei Santi Innocenti (24 marzo 1912). Molti abbonati, scandalizzati disdicono l’abbonamento. I libri non si vendono. Péguy attraversa tempi difficili, in ogni senso. È povero. È solo. È malato.

È di questi anni (1910-12) la sofferenza vivissi-ma di un grande amore per una giovane donna, sorella di uno dei suoi collaboratori: ma seppe restare fedele a se stesso e ai suoi, soffrì e superò la prova, la tentazione della rivolta e della disperazione: Ho tanto sofferto e tanto pregato, disse a Lotte. Sono un peccatore, ma un peccatore che ha tesori di grazia e un angelo custode stupefacente. Ora io mi abbandono. Della gloria che m’interessava due anni fa, me ne infischio. Mi abbandono.

Si abbandonava: non rinunciava alla battaglia, ma imparava a lasciare a un Altro la responsabilità della vittoria. E nell’abbandono trovava la gioia. Anche se non era capito, se non da pochissimi. Gli amici di un tempo lo lasciavano, i cattolici non lo riconoscevano dei loro. In un certo senso, era uno strano cattolico, perché restava lontano dai sacramenti. A dire il vero, non aveva poi molta scelta: sposato civilmente, avrebbe dovuto far benedire la sua unione e battezzare i tre figli, per poter essere ricevuto nel seno della Chiesa. E la moglie, dobbiamo pur dirlo, rifiutò recisamente di sottomettersi a questo. (In seguito, dopo la morte di Péguy, arrivò con i figli alla fede e ai sacramenti).

Si è molto parlato del comportamento di Péguy in questa situazione; ma non è facile giudicare. Probabilmente fu anche questa una questione di fedeltà: pur potendo, forse, accostarsi ai sacramenti con una speciale dispensa, preferì restare al di fuori dalla certezza della salvezza, per rimanere con i figli senza battesimo, affidandosi completamente alla misericordia di Dio: come la sua Giovanna, che chiedeva di essere dannata se questo poteva salvare i dannati. Non ci si salva da soli, diceva. E seppe vivere nella speranza la sua situazione contraddittoria, proclamandosi figlio della Chiesa e accettandone le conseguenze: l’incomprensione, l’abbandono dei lettori, il fallimento materiale.

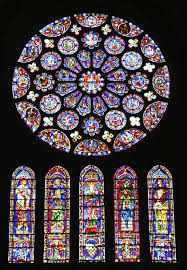

Era un cattolico singolare, Péguy, l’abbiamo detto: un uomo del Medioevo. Aveva risolto i suoi problemi affidandosi a Dio, e gettando i suoi tre figli nelle braccia di Maria. Quando il figlio minore si ammala, fa voto di andare in pellegrinaggio a Chartres se il bambino si salva. Pierre guarisce, e venuta l’estate Péguy si mette in cammino: giugno 1912, 144 chilometri a piedi in tre giorni, fino alla cattedrale di Nostra Signora di Chartres: // solo punto della terra in cui tutto diviene facile, scrisse. E a Lotte: È stata un’estasi. Là ho lasciato il mio cuore, Vi ho ricevuto grazie inaudite. Ma il fragile bimbo si riammala, questa volta di difterite; guarisce e il padre torna a Chartres a ringraziare la Vergine. E le fa dono anche dei versi: l’Arazzo di Nostra Signora segue quello di Santa Genoveffa e di Giovanna d’Arco.

Nel dicembre 1913, ecco un altro testo colossale: Ève, 7644 versi. L’opera sconcerta il pubblico per l’ampiezza e i temi, e incontra solo il silenzio. // silenzio che si fa intorno a quest’opera, mi pare che passi la misura, commenta Péguy. Ève non è il suo capolavoro, ma l’opera somma, quella in cui ha dispiegato tutti i suoi doni.

Nel dicembre 1913, ecco un altro testo colossale: Ève, 7644 versi. L’opera sconcerta il pubblico per l’ampiezza e i temi, e incontra solo il silenzio. // silenzio che si fa intorno a quest’opera, mi pare che passi la misura, commenta Péguy. Ève non è il suo capolavoro, ma l’opera somma, quella in cui ha dispiegato tutti i suoi doni.

Siamo ormai alla fine della sua parabola terrena. Sappiamo ciò che avvenne: allo scoppio della prima guerra mondiale, uno come lui non poteva che offrirsi volontario e andare a morire al fronte.

Era un patriota; non un militarista, pur subendo il fascino dell’uniforme. Ma sapeva che l’esercito era necessario alla patria minacciata e che è «da pusillanimi pretendere di amare la patria in spirito, senza volerla difendere con la propria carne»; scrive Daniel-Rops: «II sacrificio personale è uno dei rari elementi di giudizio che abbiamo.

È la morte di Péguy che da tutto il suo valore alla sua figura: è decisivo, probante che il suo sacrificio compia esattamente l’immagine che la sua vita aveva tracciato e tutti i suoi atti e pensieri non furono pienamente giustificati che da questa morte». Aveva cantato: Beati quelli che sono morti in una giusta guerra, / Beati quelli che sono morti per la terra carnale: «venti pazienti strofe avevano lodato i morti delle guerre giuste; prendere il fucile era aggiungere una nuova strofa, o far passare nell’azione il pensiero poetico».

Partì con gioia per la guerra. Vivete nella pace come noi, scriveva agli amici. Vorrei che aveste un po’ di questa grande pace che abbiamo noi qui. Siamo nelle mani di Dio.

Combattè semplicemente, eroicamente. Lunghe marce di ripiegamento, da percorrere con passo di soldato, di pellegrino. Il 5 settembre 1914, il primo giorno della gloriosa battaglia della Marne, che doveva fermare l’invasore, ci si batte a Villeroy. Il tenente Charles Péguy, 276 fanteria, 19 compagnia, all’attacco in mezzo ai suoi uomini, cade colpito in fronte.

Il resto è presto detto.

Lotte, l’amico fedele, parte anch’esso per la guerra, per vendicarlo e muore a sua volta colpito in fronte, due mesi dopo di lui. Péguy morto diventa attuale: entra in una specie di gloria, ha il posto d’onore nelle antologie degli autori combattenti, si leggono i suoi versi davanti ai monumenti ai caduti. Poi, l’oblio. Nel ’25 nessuno lo legge più.

Bruscamente, nel 1927, la biografia dei fratelli Tharaud rende familiare al grande pubblico il loro «caro Péguy». I cattolici lo accolgono, infine, con fervore. Nuove edizioni ne ripetono i testi, fino ad allora poco accessibili. Emmanuel Mounier, Bernanos li studiano con passione. Dopo la seconda guerra mondiale, il grande editore Gallimard mette in cantiere l’edizione delle Opere Complete nella prestigiosissima collana della Plèiade.

Nel 1946, sotto l’impulso di Auguste Martin, nasce l’Amitié Charles Péguy, che unisce in un culto senza idolatria tutti quelli che amano la sua opera. L’Amitié pubblica dei Cahiers, e un mensile d’informazione, con un ricchissimo insieme di documenti, lettere, testimonianze.

Nel 1946, sotto l’impulso di Auguste Martin, nasce l’Amitié Charles Péguy, che unisce in un culto senza idolatria tutti quelli che amano la sua opera. L’Amitié pubblica dei Cahiers, e un mensile d’informazione, con un ricchissimo insieme di documenti, lettere, testimonianze.

Ogni anno una moltitudine di giovani ripercorre la via dei suoi pellegrinaggi a Chartres, nel ricordo di lui. Scuole e strade portano il nome di Péguy, c’è un suo busto a Orléans, una targa a Parigi in Rue de la Sorbonne. Le traduzioni si moltiplicano. Si parlerà di noi fra vent’anni, aveva predetto a Romain Rolland il poeta ignorato e incompreso.

Ma sul piano letterario non si può dire che Péguy abbia conquistato totalmente il pubblico e la critica. Gide l’escluse dalla sua antologia della poesia francese. Nel ’55, all’indomani della brutta rappresentazione della prima Giovanna d’Arco, Robert Kanters scriveva sull’Express: «Dobbiamo bruciare Péguy? Non se ne accorgerebbe quasi nessuno e non ci perderemmo granché». Aggiungeva anche, però, mettendo l’opera in buona compagnia: «C’è qualcosa di più noioso dell’Iliade e della Chanson de Roland, ed è la Giovanna d’Arco di Charles Péguy».

Altri ne hanno parlato diversamente.

Alain-Fournier: «Io dico, sapendo quello che dico, che probabilmente dopo Dostoevskij non c’è più stato un uomo che sia così chiaramente un uomo di Dio». Un critico tedesco, Hans Schmitt, scrisse nel ’30: « Péguy, il più francese del suo tempo, non appartiene alla Francia soltanto. La sua potenza letteraria e spirituale ha fatto di lui un maestro veramente mondiale». Romain Rolland: «Non posso più leggere nulla dopo Péguy. Come risuonano vacui i più grandi di oggi paragonati a lui».E Bernanos: «È un uomo che, morto, resta a portata di voce, che risponde ogni volta che lo chiamiamo».

|

La sua opera

«Il mio lavoro non è l’opera di un singolo; lo alimentano, infatti, con il meglio della loro vita tutti quelli che gli appartengono»

IL POETA

La prima Giovanna d’Arco doveva essere, nell’intenzione iniziale di Péguy, una specie di studio storico. Nato e cresciuto a Orléans, all’ombra della Pulzella (o alla sua luce), non poteva che esserne colpito dalla pura, eroica figura. Già a Sainte-Barbe cominciò a documentarsi su di lei, utilizzando ampiamente la biblioteca del collegio. L’opera prevista non sarebbe stata «socialista»; nel ’96 scriveva a un amico: Mi sono classificato ufficialmente con i socialisti. Comunque sia, voglio finire almeno questo studio disinteressato prima di cominciare l’azione.

La prima Giovanna d’Arco doveva essere, nell’intenzione iniziale di Péguy, una specie di studio storico. Nato e cresciuto a Orléans, all’ombra della Pulzella (o alla sua luce), non poteva che esserne colpito dalla pura, eroica figura. Già a Sainte-Barbe cominciò a documentarsi su di lei, utilizzando ampiamente la biblioteca del collegio. L’opera prevista non sarebbe stata «socialista»; nel ’96 scriveva a un amico: Mi sono classificato ufficialmente con i socialisti. Comunque sia, voglio finire almeno questo studio disinteressato prima di cominciare l’azione.

Ma l’idea dello studio storico si trasforma: Mi sono reso conto che era decisamente impossibile, con la storia come si è obbligati a scriverla, fare la storia di questa vita interiore. Mi è venuta allora un’idea che alla fine ho osato accogliere: quella di usare tutte le risorse del dramma, all’occorrenza del verso.

Vita interiore: da questo punto di vista ha considerato Giovanna, abbandonando il facile pittoresco delle battaglie, con cavalcate, costumi e stendardi. Dramma di una vocazione, di un’angoscia, di una carità, di una fedeltà. Dramma umano di fronte al Male. Questa prima opera anticipa e già prefigura il clima in cui si svolgerà la parabola poetica e umana di Péguy, nell’unità che serra tutta l’opera sua come in un blocco compatto, all’attacco delle forze del male, sotto un’unica bandiera.

E ora compiamo idealmente un salto di 13 anni, per arrivare al momento in cui il poeta, come abbiamo visto, riprese in mano la sua Giovanna. Lui, Péguy, è sempre lo stesso, eppure profondamente diverso: ha ritrovato la fede. La nuova Giovanna sarà una lunga meditazione cristiana. Gli nasce fra le mani, inaspettata, dapprima in margine al testo originale del ’97, come correzione, rimaneggiamento: fluisce così il primo Mistero. Altri seguiranno, pensa, ricalcando tutto il dramma, così come questo ne segue la prima parte. Ma gli altri due Misteri dal dramma si staccheranno totalmente.

È importante osservare come scriveva Péguy: di getto, irrefrenabilmente, in un fluire di parole quasi senza correzioni, defininendo i concetti per tocchi sovrapposti, susseguirsi di precisazioni, accumularsi di aggettivi, come si aggiunge creta a una figura abbozzata per renderne le rotondità, i lineamenti. Con un ripetersi di frasi, sempre più definite, di parole sempre più precise, come in un discorso musicale, per variazioni.

Così sono costruiti i Misteri: o, meglio, cresciuti: come alberi, in un allargarsi di rami, e ramoscelli dai rami, e foglie dai ramoscelli (testi quasi non corretti e subito pubblicati, senza possibili ripensamenti: è dettato, diceva). Per questo è difficile definirne la struttura, e arduo prelevarne dei brani, tagliando nella viva carne del testo, col rischio di emorragie e necrosi. Per questo sono opere lunghe e non sempre di uguale respiro.

Così sono costruiti i Misteri: o, meglio, cresciuti: come alberi, in un allargarsi di rami, e ramoscelli dai rami, e foglie dai ramoscelli (testi quasi non corretti e subito pubblicati, senza possibili ripensamenti: è dettato, diceva). Per questo è difficile definirne la struttura, e arduo prelevarne dei brani, tagliando nella viva carne del testo, col rischio di emorragie e necrosi. Per questo sono opere lunghe e non sempre di uguale respiro.

Il primo Mistero, quello della Carità di Giovanna d’Arco, conserva parti in prosa, reliquie della struttura del dramma originario. Sempre aderenti al dramma, come abbiamo visto, Péguy ne progettava altri due: Mistero della speranza di Giovanna d’Arco, Mistero della vocazione di Giovanna d’Arco. Ma i due che effettivamente scrive, Portico del Mistero della seconda Virtù e Mistero dei Santi Innocenti, più fusi, più omogenei, non più drammi ma monologhi, sono una grande meditazione sulla Speranza, seconda Virtù cardinale, e si distaccano ormai consapevolmente dalla prima Giovanna; sono testi totalmente originali, del tutto nuovi. Portico aperto sulla speranza, dice lui stesso, speranza per così dire sperata. Sperata: non posseduta.

La melodia della Speranza è sottesa da un canto di sconforto da un capo all’altro dell’opera: È sperare che è difficile. E facile è disperare, è la più grande tentazione. Sono gli anni della rinuncia al grande amore. Dirà poi a Lotte: La Vergine mi ha salvato dalla disperazione. Era il pericolo maggiore. Ne sono uscito scrivendo il mio Portico. I misteri della Speranza, dice Guyon, non sono un canto di speranza: sono un canto di fede nella Speranza.

Nel Mistero dei Santi Innocenti lo sguardo si leva al ciclo, allo spirituale. La poesia si alimenta al simbolismo sacro della liturgia cristiana: l’acqua del battesimo sgorga e purifica, la notte pasquale è più luminosa del giorno. Ed è la liturgia che ritma i due poemi: il Padre nostro, l’Ave Maria, l’Inno dei Santi Innocenti. Inno all’infanzia, il terzo Mistero, cioè alla purezza, all’essere nuovi, non segnati, non contaminati, viventi incarnazioni della speranza, della gratuità, della grazia.

Ma il protagonista di questi due Misteri è indiscutibilmente uno solo e il più inatteso: Dio stesso. Con incredibile audacia, Péguy lo fa parlare da un capo all’altro dei due poemi: con semplicità, con la familiarità che nasce dall’amore. Ed è un Dio, questo, che non contrasta con la maestà dell’Antico Testamento: «senza cessare mai di essere trascendente, il sovrano padrone del mondo resta costantemente presente nel più intimo del nostro cuore» (Guyon)

I Misteri sono contemplazione pura, poesia mistica, teologica e viva. Un insieme unico, nell’opera di Péguy, per la libertà del verso e del pensiero, sotto lo zampillare prezioso dell’ispirazione, come acqua di sorgente.

L’opera poetica immediatamente seguente, i Quatrains (Quartine), può lasciare sconcertati. È un fatto che Péguy non li pubblicò mai. Scritti nella notte dell’angoscia, in essi passò tutta la fatica, l’amarezza, la consapevolezza del peccato, della miseria di sé: poesia febbrile, non canto di rivolta, grido dell’uomo disgustato dì sé, sull’orlo dell’abisso, lontano dalla speranza. Incompiuti, non organizzati, pubblicati postumi, malamente, i Quatrains sono documenti rivelatori dell’uomo, non grandi creazioni del poeta. Molto interessanti per la forma metrica, legati in versi di sei sillabe alternati a versi di quattro, annunciano un nuovo Péguy classicamente serrato nella matematica precisione del ritmo.

L’anno 1912 si concluse con le Tapisseries (Arazzi): Santa Genoveffa (dal nome così dolce in francese: Geneviève …) e Giovanna d’Arco. Nel maggio seguente, l’Arazzo di Nostra Signora. Prima ancora, Péguy aveva scritto diversi sonetti in «alessandrini», versi di 13 sillabe: sonetti classici, due quartine seguite da due terzine, e sonetti in cui l’ispirazione gli prendeva la mano, con il molti-plicarsi delle terzine, incessabilmente, fino al record di un «sonetto» con 2 quartine, 312 terzine, e un verso isolato finale. Trepidamente il poeta provava il nuovo strumento, umilmente sollecitava consigli e critiche: La tua accoglienza di ieri mi ha molto rassicurato. Temevo tanto per degli alessandrini!, scriveva a Peslouan.

L’anno 1912 si concluse con le Tapisseries (Arazzi): Santa Genoveffa (dal nome così dolce in francese: Geneviève …) e Giovanna d’Arco. Nel maggio seguente, l’Arazzo di Nostra Signora. Prima ancora, Péguy aveva scritto diversi sonetti in «alessandrini», versi di 13 sillabe: sonetti classici, due quartine seguite da due terzine, e sonetti in cui l’ispirazione gli prendeva la mano, con il molti-plicarsi delle terzine, incessabilmente, fino al record di un «sonetto» con 2 quartine, 312 terzine, e un verso isolato finale. Trepidamente il poeta provava il nuovo strumento, umilmente sollecitava consigli e critiche: La tua accoglienza di ieri mi ha molto rassicurato. Temevo tanto per degli alessandrini!, scriveva a Peslouan.

Ed ecco, dopo sei mesi di esercizi (L’Arazzo di Santa Genoveffa è stato definito da Guyon il «Clavicembalo ben temperato» di Péguy), ecco l’opera perfetta: l’Arazzo di Nostra Signora. Tre parti ben distinte: un preludio, il saluto del pellegrino alla città di Parigi e alla sua patrona prima della partenza per l’altra Nòtre-Dame; il poema del pellegrinaggio, formato dalle 89 quartine della Presentazione della Beauce, la grande piana di Chartres; e infine le cinque Preghiere nella Cattedrale, testimonianza del ritorno del fedele alla Chiesa, che introducono il lettore nella cripta del cuore, in cui il poeta si disvela nel segreto dell’intimo suo. (L’ordine di composizione non fu questo: prima la Presentazione, poi le Preghiere, e quindi, per equilibrare l’opera, l’addio a Parigi).

Al centro di quest’insieme armonioso sta la Presentazione, capolavoro «più commovente e più grande di tutto il resto» (Alain-Fournier) : continua preghiera che evoca, senza mai raccontarlo, il pellegrinaggio a Chartres e termina con l’ultima tappa del viaggio terreno, la morte, dischiudendosi sull’infinito.

La grandiosa opera finale è Ève, epopea cristiana dell’umanità. Ormai Péguy ha superato la tentazione terribile della disperazione: l’immenso poema, in cui metterà tutto se stesso, sarà soprattutto poema della fede e della speranza cristiana. Bisogna che produca finché non morrò. Non devo morire ora… Non immagini tutto quello che ho ancora da scrivere. Preparo la mia Ève, avrà 15.000 versi… Tra versi editi e inediti, ne ebbe 12.000, Sarà un’Iliade!, disse Péguy a Lotte. Una Divina Commedia: ma Dante è un turista! Lui inventa, e io scopro… Nella mio Ève ci sarà tutto.

La grandiosa opera finale è Ève, epopea cristiana dell’umanità. Ormai Péguy ha superato la tentazione terribile della disperazione: l’immenso poema, in cui metterà tutto se stesso, sarà soprattutto poema della fede e della speranza cristiana. Bisogna che produca finché non morrò. Non devo morire ora… Non immagini tutto quello che ho ancora da scrivere. Preparo la mia Ève, avrà 15.000 versi… Tra versi editi e inediti, ne ebbe 12.000, Sarà un’Iliade!, disse Péguy a Lotte. Una Divina Commedia: ma Dante è un turista! Lui inventa, e io scopro… Nella mio Ève ci sarà tutto.

Questo poema puramente lirico non poteva avere forma più austera: un enorme blocco di quartine, senza uno spazio, un titolo, compatte, dal tessuto serrato, perfettamente omogeneo. Pesante a volte, certo, non leggibile tutto d’un fiato, non recitabile integralmente, senza che la mente intorpidita si appanni e non sappia più trasalire davanti alla freschezza di un’idea nuova, introdotta improvvisamente da un verso, da una parola.

Impossibile non vedere le imperfezioni, l’incompiutezza, la dismisura di quest’opera: impossibile non ammirarne i numerosi frammenti perfetti, gli innumerevoli particolari splendenti di bellezza.

Meditazione e contemplazione del mistero della salvezza, l’opera mette a confronto due personaggi che rappresentano entrambi l’umanità: Èva, simbolo dell’umanità decaduta, e Gesù. È Gesù che parla per tutto il poema; con tenerezza e pietà Egli si rivolge a colei che fu anche sua antenata: Ed io ti amo tanto, madre di nostra madre…

Ève è il canto dell’Incarnazione: deplorazione della miseria dell’uomo dopo il paradiso terrestre, visione della resurrezione dei morti, condanna dello scandalo della guerra e inno ai morti, implorazione alla misericordia di Dio, contemplazione del mistero del Dio fatto uomo, della Passione, meditazione sul mistero della salvezza e sulla comunione dei santi, evocazione del Paradiso.

Stupefacente nel poema l’ampiezza del respiro, e poi la bravura tecnica, la ricchezza inesauribile del vocabolario, delle rime. Ève è il testamento poetico di un uomo, di un’umanità, di un’anima.

L’ANIMA

Chi fu Péguy? Un eroe, un santo? Un eroe, certo: non tanto per la morte esemplare sul campo di battaglia, quanto per l’umile, quotidiano combattimento di tutta una vita. Un santo? Forse. Non tocca a noi giudicare. Non sono un santo, diceva, sono un peccatore, un buon peccatore. Non sono un Padre della Chiesa: è già abbastanza esserne figli! Un’anima grande? Questo sì, certo. O, più semplicemente, un’anima.

Chi fu Péguy? Un eroe, un santo? Un eroe, certo: non tanto per la morte esemplare sul campo di battaglia, quanto per l’umile, quotidiano combattimento di tutta una vita. Un santo? Forse. Non tocca a noi giudicare. Non sono un santo, diceva, sono un peccatore, un buon peccatore. Non sono un Padre della Chiesa: è già abbastanza esserne figli! Un’anima grande? Questo sì, certo. O, più semplicemente, un’anima.

Un’anima fedele: agli amici, l’abbiamo visto,, ma soprattutto a sé, al suo destino: il vero traditore è quello che vende la propria fede, il proprio stesso essere. Fedele all’impegno preso di fronte a se stesso, alla fede professata, il socialismo all’inizio, il cristianesimo poi, al quale per fedeltà a se stesso era tornato.

Un’anima generosa, appassionatamente altruista, immensamente indulgente, sempre pronta a vedere la grandezza degli altri, non le loro piccinerie. Eppure capace di odiare, quando la giustizia era in gioco, terribile con gli avversari.

Un’anima orgogliosa, ma anche infinitamente umile. Orgogliosa, anzi puerilmente vanitosa, candidamente fiera del lavoro ben riuscito: Non si è mai fatto nulla di simile, come prosa musicale … Siamo stati grandi, siamo stati grandissimi… Ma umile davanti a Dio, senza conoscere l’orgoglio di credersi migliore degli altri. Eppure umanamente desideroso di gloria, talvolta; mai però orgoglioso della propria intelligenza, delle proprie capacità, considerando la sua azione come votata al servizio di una causa, di una comunità.

Un’anima retta, giusta, coerente. Amò il popolo, la Patria, la Giustizia, odiò la politica, il potere del denaro, il progresso.

Al popolo apparteneva. Io sono popolo, diceva, con una fierezza che poteva far sorridere. Per lui il popolo è integro, puro, fedele; povero, nella povertà ha imparato a disprezzare il denaro. Popolo di lavoratori, lavoratori come lui. Popolo erede e testimone di una storia, di una tradizione, di una fede. Eppure, quando oggi si dice popolo, scriveva, si fa della letteratura, e anche una delle più basse, una letteratura elettorale, politica e parlamentare.

Amò la Patria, fino all’estremo sacrificio. La Patria: la quantità di terra in cui un’anima può respirare. Patria incarnata nel paese, terra, città e uomini; Patria amata come il contadino ama il campo che ara, semina e miete. E la Francia era per lui un paese, una storia e una missione: avrebbe voluto una Francia guida delle nazioni. Deplorava che si insegnasse al popolo una storia gratuita, laica e obbligatoria, una storia di difesa repubblicana: perché prima della mistica rivoluzionaria ci fu la mistica della Francia antica, dieci secoli di storia e d’azione. Mai però fu nazionalista e meno che mai internazionalista.

Odiò la politica, in cui si degrada ogni mistica; odiò il cosiddetto progresso, quella scala che si sale e non si scende mai. Péguy crede in una legge di degradazione generale, alla quale non si può sfuggire. La santità non trova più posto nel mondo moderno: Non è per caso che il mondo moderno da una parte è il mondo dell’avarizia e della venalità, e dall’altra è il mondo del meccanismo, dell’intellettualismo, del determinismo e del materialismo.

Odiò la politica, in cui si degrada ogni mistica; odiò il cosiddetto progresso, quella scala che si sale e non si scende mai. Péguy crede in una legge di degradazione generale, alla quale non si può sfuggire. La santità non trova più posto nel mondo moderno: Non è per caso che il mondo moderno da una parte è il mondo dell’avarizia e della venalità, e dall’altra è il mondo del meccanismo, dell’intellettualismo, del determinismo e del materialismo.

Odiò il denaro, segno della degradazione dell’uomo, che non è disonorante soltanto quando è il salario e la paga, quando è poveramente guadagnato. Ma ora il denaro è diventato padrone al posto di Dio. Non esiste potere capace di resistere a quello del denaro: e il mondo moderno, mondo del denaro, è totale materialismo.

Apprezzò la povertà, suscitatrice di virtù e poveramente visse; odiò la miseria, che è schiavitù senza speranza, inferno nel senso teologico della parola.

Contro la miseria universale bisogna lottare, con ogni mezzo: purché sia nella giustizia. Con la rivoluzione, magari, che è o può essere il più santo dei doveri. Ma la Rivoluzione sociale sarà morale oppure non sarà. Una rivoluzione che sia un ordine, che crei, costruisca. Scrive Daniel-Rops che «l’accordo tra il cristianesimo di Péguy e la sua profonda aspirazione rivoluzionaria si situa ben al di là della politica, in quell’area della coscienza in cui l’atto si elabora sotto lo sguardo di Dio».

Disprezzò la democrazia, perché il sistema maggioritario è contro l’uomo, quando delle contestazioni di quantità sono più importanti delle decisioni della coscienza. Nel sistema democratico, diceva, ognuno vende la sua parte di giusta libertà per una parte dell’autorità ingiusta che esercita.

Lottò tutta la vita; non comprendiamo l’opera dei Cahiers se li consideriamo un’impresa editoriale, invece di un immenso sforzo di lotta per la verità, contro il male, contro la degradazione universale, morale, sociale, intellettuale. Il caso Dreyfus fu per lui un movimento religioso: non si batteva per un uomo, ma per un’idea, per la giustizia. La passione della verità, la passione della giustizia, disse, occupavano tutte le nostre ore, prendevano tutte le nostre forze. In seguito, alla Giustizia avrebbe dato un altro Nome.

Non capì la Chiesa, finché non se ne scoprì figlio: La Chiesa è diventata nel mondo moderno, subendo anch’essa una modernizzazione, quasi unicamente la religione dei ricchi, e quindi non è più socialmente, se così posso dire, la comunione dei fedeli…, non è più socialmente un .popolo, la religione di tutto un popolo, di tutta una razza …

Ma quando fu tornato alla fede e della Chiesa si scoprì figlio, la vide sprizzare dal costato di Cristo, portatrice e dispensatrice di quel Sangue, di quella Vita. Ed Ève fu il poema della Chiesa.

Quando fu tornato alla fede. Non «convertito»: sono sempre stato cattolico. E nella Chiesa trovò lo spazio vitale per la sua anima, assetata d’infinito.

Quando fu tornato alla fede. Non «convertito»: sono sempre stato cattolico. E nella Chiesa trovò lo spazio vitale per la sua anima, assetata d’infinito.

Anima di fede: fede umile, senza orgogli teologici: Quello che non sapevo la mattina della mia prima comunione, non lo saprò mai. Anima mistica, non razionalizzante, per cui una dottrina valeva quasi unicamente per la mistica che racchiudeva, e ragionare su una fede era già, in un certo senso, comprometterla e avvilirla: ogni motivo di credere muove alla fede, aveva detto.

Per lui i più alti valori della religione erano fede, speranza e carità. Tutto ciò che gli occorreva sapere si trovava nel catechismo. Una fede infantile, per il candore e la semplicità: una fede adulta, per la profondità e la consapevolezza.

Non che tutto gli fosse facile, dal 1908 in poi. Anzi! La prova più crudele doveva ancora venire, l’amore impossibile, la rivolta del suo stesso essere contro se stesso, la disperazione era in agguato, la solitudine lo colmava di amarezza. Non riusciva più a dire il Padre Nostro: Non pregavo da tre settimane. C’è nel Padre Nostro quella frase terribile, Sia fatta la tua volontà. Quella frase non mi poteva passare fra i denti…

Avrebbe ritrovato la gioia abbandonandosi nelle mani di Dio. Non lo spaventava il peccato. C’è qualcosa di peggio del peccato, l’abitudine, che uccide ogni freschezza di spirito: c’è qualcosa di peggio che aveva un’anima perversa, è avere un’anima abituata, diceva. E ancora: Quello che è più contrario alla stessa salvezza non è il peccato, è l’abitudine. Un’anima abituata non si aspetta più nulla, e non accoglie la Grazia.

Invece il peccatore e il santo sono due parti ugualmente integranti del meccanismo della grazia. Il peccatore, col santo, entra nel sistema del cristianesimo. Chi non è cristiano, invece, è chi non è letteralmente peccatore, chi non commette alcun peccato, che non può commettere alcun peccato. È il peccato che fa il cristiano: riconoscere il proprio peccato. E Dio non si stupisce del peccato: Voi che li avete impastati di questa terra, non meravigliatevi che siano trovati terrosi… La grazia e il peccato sono due operazioni del medesimo regno.

La carne ha le sue miserie. Ma la carne e lo spirito sono uniti: Péguy ha compreso che è veramente un grande mistero questa specie di legatura dello spirituale al temporale; si potrebbe quasi dire che sia come una specie di misterioso innesto. E il soprannaturale stesso è carnale, da quando Cristo si è incarnato. Dio si è fidato del temporale, ne ha avuto bisogno, ha sperato nel carnale e nel temporale, da quando ha decìso di incarnarsi. E il carnale, il temporale, ha una missione insostituibile.

Ogni minuto della vita temporale si carica di eternità, se vissuto nella preghiera. E Péguy è un’anima orante: pregava sempre, ma interiormente, segretamente. (Qualcuno gli aveva dato un rosario; partendo per il fronte, lo lasciò nella tasca di una vecchia giacca, certo intenzionalmente). Preghiera di ogni passo furono i suoi lunghi pellegrinaggi.

E quando non poteva dire Sia fatta la tua volontà, si rifugiava nell’Ave Maria, nella Salve Regina, in tutte le preghiere alla Vergine. Le preghiere a Maria, diceva a Lotte, sono le preghiere «di riserva». Non ce n’è una in tutta la liturgia, non una, che il peccatore più disgraziato non possa dire «veramente». Nel meccanismo della salvezza, l’Ave Maria è l’estremo soccorso.

Maria: la nuova Èva, la Madre, l’ultima speranza, l’ultimo rifugio: il tramite della Redenzione. Péguy, dice il Moeller, non poteva convertirsi che al Dio incarnato: La Sua Carne ha salvato il mondo, per l’eternità, per fare del temporale un’eternità. Ed è questa salvezza la risposta a ogni lotta, l’unica risposta al disperato problema del Male.

Nasce così la Speranza: giovanissima, quasi bambina, che salterebbe alla corda nelle processioni, e tutto vivifica, ricrea. Nella speranza Péguy si è abbandonato e ha trovato la gioia. La salvezza viene dal Dio incarnato: e non ci sì salva da soli.

Socialista, Péguy voleva salvare tutto: che nessuno restasse al di fuori dalla «città armoniosa». Cristiano, non potrà mai ammettere che un’anima, una sola, sia respinta dalla salvezza. La sua Giovanna avrebbe accettato la dannazione per salvare le anime dannate. Nella sua profonda carità, Péguy scopriva la Comunione dei Santi.

C’è la Comunione dei Santi, ed essa comincia con Gesù. Lui c’è dentro. È alla testa. Tutte le preghiere, tutte le prove, le fatiche, tutti i meriti insieme e tutte le virtù di Gesù e di tutti gli altri santi,… pregano per tutta la cristianità. Non ci si salva da soli: // peccatore tende la mano al santo, da la mano al santo, perché il santo da la mano al peccatore. E tutti insieme, uno con l’altro, fanno una catena che risale fino a Gesù, una catena dalle dita inestricabili. Non si è cristiani perché si è a un certo livello, morale, intellettuale, anche spirituale. Si è cristiani perché si è di una certa razza mistica, dì una certa razza spirituale e carnale, temporale ed eterna, di un certo sangue. Chi non è cristiano è chi non tende la mano.

C’è la Comunione dei Santi, ed essa comincia con Gesù. Lui c’è dentro. È alla testa. Tutte le preghiere, tutte le prove, le fatiche, tutti i meriti insieme e tutte le virtù di Gesù e di tutti gli altri santi,… pregano per tutta la cristianità. Non ci si salva da soli: // peccatore tende la mano al santo, da la mano al santo, perché il santo da la mano al peccatore. E tutti insieme, uno con l’altro, fanno una catena che risale fino a Gesù, una catena dalle dita inestricabili. Non si è cristiani perché si è a un certo livello, morale, intellettuale, anche spirituale. Si è cristiani perché si è di una certa razza mistica, dì una certa razza spirituale e carnale, temporale ed eterna, di un certo sangue. Chi non è cristiano è chi non tende la mano.

Comunione dei santi, comunione con i peccatori. La grazia del perdono ci unisce agli altri. La grazia: una specie d’infanzia restituita, la giovinezza di Dio comunicata a ognuno di noi (Moeller). La grazia è resurrezione. E libertà: perché Dio spera nell’uomo, che può accogliere la salvezza, o respingerla. È questo il rischio di Dio, davanti all’uomo.

Péguy: un’anima libera, un’anima graziata. Un’anima salvata, ricreata, un’anima bambina. Alla vigilia della morte passò lunghe ore ad ornare di fiori l’altare della Vergine della cappella di Mont-mélian, dov’era accampata la sua compagnia. Un’anima bambina, un’anima rifatta bambina.

«Fedele nel tempo dell’infedeltà», scrive Da niel-Rops, «giusto nei giorni dell’ingiustizia, povero nel mondo del denaro, ricco di esperienza nelle ore di disperazione: la sua vita interna ha un valore di protesta e di rivolta». Sì: ma soprattutto di speranza, di gioia nell’abbandono, perché la protesta e la rivolta si sono quietate in lui nella certezza della salvezza, di sé e del mondo, per l’amore immenso di Dio.

|

(da Il Mistero dei Santi Innocenti)

|

__________________________

Balthasar: Statura di Peéguy (da Gloria)

Ciò che nell’ordine naturale è il popolo, contesto dell’uomo e più che non la semplice somma dei singoli, è sul piano cristiano la comunione dei santi. Se non che in questo caso emergono singoli santi reali, singolarmente chiamati alla santità e santificati. Per Péguy qui c’è anzitutto, a fare da centro, la figura di Giovanna d’Arco, questo irripetibile punto nodale di chiesa e mondo, di azione spirituale e terrestre. Ma Giovanna lo è appunto perché essa è «popolo» e agisce — come Péguy vi ha subito aggiunto fin dall’inizio — in una totale solidarietà. Dietro Giovanna sta, «quale suo maestro e modello», re Luigi di Francia, santo e principe temporale, crociato spirituale (…)

Ciò che nell’ordine naturale è il popolo, contesto dell’uomo e più che non la semplice somma dei singoli, è sul piano cristiano la comunione dei santi. Se non che in questo caso emergono singoli santi reali, singolarmente chiamati alla santità e santificati. Per Péguy qui c’è anzitutto, a fare da centro, la figura di Giovanna d’Arco, questo irripetibile punto nodale di chiesa e mondo, di azione spirituale e terrestre. Ma Giovanna lo è appunto perché essa è «popolo» e agisce — come Péguy vi ha subito aggiunto fin dall’inizio — in una totale solidarietà. Dietro Giovanna sta, «quale suo maestro e modello», re Luigi di Francia, santo e principe temporale, crociato spirituale (…)

Rappresentazione vuoi dire rappresentare per. Per gli altri, per tutti. Significa perciò solidarietà, amore come servizio. E proprio perché questa è la determinazione fondamentale, è fondamentalmente delimitata. Su piano terrestre qui sta l’etico: l’impegno disinteressato; ma anche l’estetico, il geniale: guai al genio che non è « voce, espressione, rivelazione di tutto il popolo! ». Su piano spirituale sta invece il santo e il sacro, che come tale è un’altra volta la chiesa.

Missioni e compiti su entrambi i piani hanno perciò ogni volta le loro congiunzioni disposte verticalmente: l’eroe verso il popolo, il santo verso la massa dei peccatori. Ma se il peccatore è nello stesso tempo eroe e poeta, può — come Péguy — accostarsi verticalmente al santo e rappresentarlo sia raffigurandolo (nell’opera), sia imitandolo (nella vita). Entrambe le cose sono per Péguy ovviamente inseparabili. Ma non è lui, il poeta con la sua missione, che copia su piano terrestre ciò che Giovanna compie su piano spirituale. Decisivo è che Giovanna stessa compia lo spirituale terrestremente. In questo essa è cristiana, è imitatrice dell’ebreo Gesù. Gesù è l’adempimento del Testamento e Popolo antichi.

* * *

Ciò che Péguy ammira negli antichi martiri cristiani e nei grandi dottori della chiesa, che ammira nella cavalleria medioevale, nella classicità cristiana di Corneille è la sanità e la gioia della donazione di sé. Esistenza come «nobile gioco» davanti a Dio, a riguardo delle cose più serie (…)

Tutto ciò non riesce senza la piena affermazione, nell’intimità della fede e di tutti i suoi misteri vitali, di quella libertà che il Creatore ha dato e lasciato all’uomo di lavorare la terra, di fondare cultura. Cristianesimo e cultura. Cultura non significa unilateralmente civilizzazione, tanto meno tecnica. Cultura è conquista della forma dalla terra, dalla storia, dalla stessa natura umana. Péguy non può essere cristiano senza la terra, ma essa non è la terra selvaggia di Hopkins, bensì la Beauce ondeggiante di messi all’infinito, la regale Loira con i suoi castelli, le sue vigne, i suoi costumi, la sua lingua, e mai assente l’infinito paesaggio di Parigi, «monumento di tutti i monumenti, città della cultura massima».

Paesaggio etico a cui riesce al primo colpo di essere perfetto, senza fatica classico. «Sacramentale». Nobile, «senza nessun effettismo». Paesaggio, lavorato, in cui riposa l’ordine prefigurato, in cui l’uomo si inalvea fiduciosamente per imparare ordine, e tuttavia già da sempre paesaggio ordinato dall’uomo, in cui l’ordine dell’uomo e l’ordine di Dio si intrecciano l’uno con l’altro.

* * *

«lo ho giocato spesso con gli uomini, dice Dio. Ma con quale mai gioco! Tremo ancora al solo pensarci. Ma la mia fede ha le sue vie nascoste, è più astuta di una donna. Gioca con l’uomo e lo gira, e gira l’avvenimento. Io gioco spesso contro l’uomo, dice Dio, ma egli vuoi perdere, lo sciocco, e io voglio che vinca. E talvolta mi riesce che lui vince. Si può veramente dire che noi giochiamo a “chi perde vince”. Lui almeno perché solo se perde vince. E’ uno strano gioco: io sono il suo partner e il suo avversario: lui vuole vincere contro di me e così perdere; ed io suo avversario lo voglio far vincere».

Due cose da notare in tutto ciò. La prima è che il peccatore può fare quel che vuole ma così facendo urta sempre contro il cuore tremante dell’amore che tutto circonda e porta, dentro cui inevitabilmente ricade come chi è sveglio ricade nel sonno e come il giorno ricade nella notte. La seconda è che Dio deve esercitare l’uomo in questo suo proprio rischio, cioè nella libertà.

Egli assomiglia a quel padre — dice Péguy con una immagine singolare — che immerso nel fiume « vuole insegnare il nuoto al suo bambino ed è diviso tra due sentimenti: se lo tiene sempre con le mani il bambino vi si appoggerà e non imparerà mai a nuotare. Ma inoltre, se il padre non inizia al momento giusto a lasciare il bambino, questi inghiottirà acqua cattiva. Da una parte gli uomini devono operare essi stessi la propria salvezza.

Questo è legge. Indefettibile. Se non fosse così non sarebbe interessante. Non sarebbero uomini. E devono essere uomini virili e meritarsi da sé i galloni di cavaliere. D’altra parte non devono inghiottire cattiva acqua mentre affondano nella palude dei peccati». La grazia deve dunque allenarli alla libertà, ma nello stesso tempo insegnare loro in che modo ci si serve veramente della propria libertà: devono imparare a capire la larghezza, la gratuità, l’inutilità dell’amore per corrispondere «con cuore liberale» al cuore di Dio.

Questa è l’essenza del cristianesimo: che nel cuore dell’uomo «si risvegli un riflesso della gratuità della mia grazia».

(…) Péguy comincia perciò il suo mistero della speranza, dopo alcune teologiche idee introduttive, con le riflessioni del taglialegna nel bosco d’inverno dove si strema di lavoro per i suoi bambini (…) Il taglialegna è, attraverso i suoi figli, solidale con la cristianità, perciò egli mette subito la sua speranza nella comunione dei santi; con decisione audace fino a spaventarsene e scavalcando tutti i normali santi patroni, egli ha messo il suo bambino ammalato semplicemente nelle mani della Madre di Dio e ve l’ha lasciato.

Ciò vuoi dire: la speranza socialista di Péguy, fondata sulla ineccepibile solidarietà di tutti gli uomini, sulla intollerabilità di un unico esilio, è ora passata senza residuo alla egualmente ineccepibile solidarietà della comunione dei santi e che ha il suo vertice in Maria.

_______________________________

|

BIBLIOGRAFIA

CHARLES PEGUY, Oeuvres Poétiques Complètes, Bibliothèque de la Plèiade. Gallimard 1957.

PEGUY, Il Mistero della Carità di Giovanna d’Arco, Jaca Book 1978.

PEGUY, Il Portico del Mistero della seconda Virtù, Jaca Book 1978.

PEGUY, Il Mistero dei Santi Innocenti, Jaca Book 1979.

DANIEL ROPS, Péguy, Plon, 1958.

BERNARD GUYON, Péguy, Hatier 1961.

JEAN ROUSSEL, Charles Péguy, Editipns Universitaires 1958.

CHARLES MOELLER, Charles Péguy, in «Littérature du XX siècle et christianisme», vol. IV, Casterman 1960 (Vita e Pensiero, Milano).

U. VON BALTHASAR, Péguy, in «Gloria», vol. III, Stili laicali, Milano, Jaca Book.