pubblicato su Avvenire del 29 giugno 2005

pubblicato su Avvenire del 29 giugno 2005Il neurobiologo Oliverio: «Le immagini sono necessarie per ricordare Ma la mente non può essere ridotta a semplice “supporto”» Nozionismo? No, riscoperta di una pratica che fin dall’antichità fa parte dell’esperienza umana. E oggi è messa in discussione dal costante flusso mediatico

di Alessandro Zaccuri

Maestri di spiritualità e nello stesso tempo di mnemotecnica, l’arte del ricordare ereditata dall’Umanesimo e che padre Matteo suggeriva di praticare immaginano che la memoria fosse un palazzo composto di tante stanze, in ogni stanza mobili diversi, con ante, cassetti, superfici dove riporre cognizioni e ricordi destinati, altrimenti, ad andare perduti.

Anche il giovane Giacomo Leopardi, che in un palazzo del genere abitava sul serio, si serviva dell’espediente per alimentare una memoria prodigiosa eppure, come dimostra la lettura dello Zibaldone, tanto vicina al cuore. È vero – sottolinea il neurobiologo Alberto Oliverio – il 60% dei nostri processi mentali è fondato sulle immagini, che si fissano con estrema facilità nella mente e che ne vengono rimosse soltanto con molta fatica.

Un fenomeno che osserviamo con sempre maggior frequenza nelle generazioni più giovani, per le quali la sovrabbondanza degli stimoli visivi costituisce un problema. Esattamente l’opposto di quanto accade agli anziani, che hanno invece la necessità di allargare il magazzino della memoria breve».

Si ricorda troppo, si ricorda troppo poco. È il paradosso della galassia Gutenberg. Un universo mediatico che negli anni Settanta – quando prese corpo la «nuova catechesi», caratterizzata dalla volontà di superare la struttura formulare del testo di Pio X – era molto meno esteso di oggi. La nostra memoria, trent’anni fa; era molto meno volatile, meno sottomessa al flusso di immagini, suoni, notizie che ogni giorno ci attraversa. Informazioni che non ci diamo più neppure la pena di memorizzare, perché sappiamo benissimo che, se mai ne avremo bisogno, ci sarà sempre una banca dati, un sito internet, un repertorio in cui potremo recuperarle.

«La memoria è diventata una questione di supporti – concorda Oliverio-, ci si lamenta perché il computer o la macchina fotografica digitale non hanno più ‘spazio” per immagazzinare nuovi elementi. E in questo modo non facciamo altro che arrenderci al fatto che la nostra memoria, ormai, è fisicamente separata da noi». A ben vedere, sono le estreme conseguenze del processo individuato già da Platone, che in un celere passo del Fedro attribuisce a Socrate una severa condanna della scrittura, tecnologia in apparenza rudimentale, ma capace di allontanare l’uomo dai propri ricordi o, meglio, da ciò che dovrebbe ricordare.

Non a caso, infatti, a coltivare con maggior assiduità l’arte della memoria sono anzitutto i popoli nomadi, come furono in origine – e per molto tempo sono stati anche in età moderna – gli ebrei. Zakhor, ricordare, è un verbo decisivo nella storia di Israele: per sfuggire a Faraone bisogna viaggiare con un bagaglio leggero, tutto quello che si sa è meglio tenerselo in testa. Essere poliglotti, come molti ebrei originari dell’Europa orientale sono per tradizione, significa fare tesoro della propria memoria, nella consapevolezza che perfino nelle forme di coercizione e persecuzione più spietate ciò che si è appreso non ci può essere sottratto.

Il pianista di Roman Polanski racconta questa storia (un musicista non disimpara mai a suonare), mentre altri film recenti – Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry o Final Cut di Omar Naim – descrivono il dramma della memoria umana manipolata e, all’occorrenza, azzerata come un qualsiasi hard disk. «Alla fine ha vinto Aristotele – commenta Oliverio -, che rispetto a Platone sosteneva un’idea di memoria molto più funzionalistica».

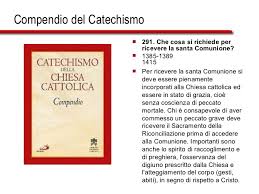

Il Compendio del Catechismo presentato ieri, però, con la sua successione di domande e risposte da mandare a mente, ci obbliga a riscoprire la nostra nuda realtà di creature umane. Che non sanno niente se prima non lo fanno passare dalla memoria, cioè dal cuore.