Blog di Danilo Breschi19 Marzo 2020

Blog di Danilo Breschi19 Marzo 2020

Se il provvisorio e transitorio diventassero il permanente e definitivo? È questo il timore che inizia a serpeggiare tra chi da sempre è maggiormente attento al valore della libertà, ne conosce limiti e difetti, ma anche gli enormi pregi e l’altrettanto considerevole fragilità. Occorre averne cura, anche a fronte di decreti che si occupano di curare l’intera nazione.

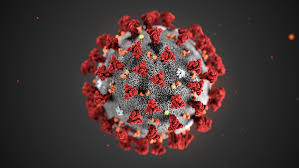

Tanto più che, come non pochi rilevano, in Italia siamo storicamente abituati a vedere il provvedimento contingente, dettato da urgenza, trasformato in stato perdurante, magari sine die, senza giorno di scadenza e con una serie indefinita di proroghe a catena. Può sembrare oziosa riflessione in un frangente simile, che vede ogni giorno crescere esponenzialmente il numero di contagi e di morti causati dal coronavirus.

Eppure merita portare avanti parallelamente, in stretta osservazione reciproca, l’azione di contrasto ed eliminazione del contagio pandemico con la preservazione e la tutela dei diritti fondamentali di libertà individuale, tra cui circolazione, riunione e associazione sono senz’altro cruciali.

Può sembrare timore fuori luogo, antipatico, eversivo persino, ma si smetterebbe quella professione tra le più antiche del mondo e che ha in Socrate il proprio nume tutelare: l’interrogazione filosofica. Interroghiamoci, allora. Tra le conseguenze malefiche di un’epidemia che si tramuta in pandemia vi è proprio questo “pan”, questa dimensione totale e totalizzante, che tutto sottopone a controllo nell’intenzione di fermare un virus che tutto e tutti vuole abbracciare in una morsa mortale.

Può sembrare timore fuori luogo, antipatico, eversivo persino, ma si smetterebbe quella professione tra le più antiche del mondo e che ha in Socrate il proprio nume tutelare: l’interrogazione filosofica. Interroghiamoci, allora. Tra le conseguenze malefiche di un’epidemia che si tramuta in pandemia vi è proprio questo “pan”, questa dimensione totale e totalizzante, che tutto sottopone a controllo nell’intenzione di fermare un virus che tutto e tutti vuole abbracciare in una morsa mortale.

Da quando, l’11 marzo scorso, l’Oms ha dichiarato ufficialmente la pandemia qualcosa è mutato nella natura degli Stati nazionali, a cominciare proprio da quelli europei e occidentali, ossia quelli complessivamente retti da sistemi politici costituzionali ed elettivo-rappresentativi. In una parola, e al netto di tutte le obiezioni e precisazioni del caso: sistemi liberal-democratici. Il coronavirus sarà un test formidabile per valutare la resilienza delle nostre democrazie, la loro capacità di tenuta rispetto allo stato d’eccezione.

Sulle colonne de “la Repubblica” del 17 marzo l’ex direttore Ezio Mauro paragonava lo stato d’animo degli italiani catapultati nell’attuale situazione emergenziale alla “fiducia dei naufraghi” (così s’intitola l’articolo). Situazione che favorirebbe la riscoperta dell’idea del prossimo, quasi per contrappasso rispetto al deserto delle città svuotate. Mauro si chiede infatti: «Cos’altro è questo insieme di individui spaventati dallo stesso male che decidono tutti insieme di ridurre le proprie libertà e i propri diritti in nome di un obiettivo comune?».

Risposta: una società riformulata e, infine, rigenerata. Sulle pagine dello stesso quotidiano Piero Ignazi due giorni prima esprimeva ben diverse preoccupazioni in un commento dall’eloquente titolo La democrazia alla prova del virus (“la Repubblica”, 15 marzo 2020, p. 37). A proposito delle recenti misure governative, che seguono precise indicazioni di virologi ed epidemiologi, il politologo dell’ateneo bolognese ricordava un paio di dati semplici ed evidenti, ma non adeguatamente sottolineati dai maggiori media nazionali.

Risposta: una società riformulata e, infine, rigenerata. Sulle pagine dello stesso quotidiano Piero Ignazi due giorni prima esprimeva ben diverse preoccupazioni in un commento dall’eloquente titolo La democrazia alla prova del virus (“la Repubblica”, 15 marzo 2020, p. 37). A proposito delle recenti misure governative, che seguono precise indicazioni di virologi ed epidemiologi, il politologo dell’ateneo bolognese ricordava un paio di dati semplici ed evidenti, ma non adeguatamente sottolineati dai maggiori media nazionali.

In primo luogo, «gli scienziati, comprensibilmente, non si occupano di politica e società. Il loro sguardo si posa, alternativamente, sul microscopio e sui malati. Spetta alla classe politica adeguare i loro suggerimenti al contesto socio-politico, perché essa sola è “responsabile” di fronte ai cittadini». Gli esperti, i tecnici della scienza medica informano e consigliano, ma non devono rispondere ad un’idea di buona società chiamata a coniugare salute e libertà, divieti e diritti, benessere e pari opportunità.

Una dittatura non deve certo preoccuparsi di simili alchimie, può mirare dritto ad un solo obiettivo rimuovendo tutto il resto. Infatti, in secondo luogo, la linea del lockdown totale ha una sua paternità e un suo contesto socio-politico ben precisi. Scrive Ignazi: «la via cinese, invocata e applicata, ha un corollario che gli esperti trascurano: è stata adottata in un sistema totalitario, in cui l’individuo non vale nulla rispetto al potere, e non in uno stato di diritto dove, oltre al bene primario della salute, vanno salvaguardate anche le libertà individuali».

Una dittatura non deve certo preoccuparsi di simili alchimie, può mirare dritto ad un solo obiettivo rimuovendo tutto il resto. Infatti, in secondo luogo, la linea del lockdown totale ha una sua paternità e un suo contesto socio-politico ben precisi. Scrive Ignazi: «la via cinese, invocata e applicata, ha un corollario che gli esperti trascurano: è stata adottata in un sistema totalitario, in cui l’individuo non vale nulla rispetto al potere, e non in uno stato di diritto dove, oltre al bene primario della salute, vanno salvaguardate anche le libertà individuali».

Le restrizioni imposte dai successivi decreti governativi, di cui si ventila ogni giorno ulteriori inasprimenti di fronte a cittadini irresponsabili, pongono inoltre serie questioni sul futuro economico del nostro Paese. L’affermazione del ministro della Salute, Speranza, secondo cui «la premessa per la ripresa è superare il contagio, e parlare di economia senza risolvere il problema sanitario non ha senso logico», ha una sua forza persuasiva, ma lascia inevase alcune domande.

Anzitutto pare accertato che, al momento, non vedremo un vaccino prima di 18 mesi. Confidiamo nella scienza, ma al momento la prospettiva è questa: un anno e mezzo. Ciò significa che anche dopo lo stop di uno o due mesi il virus non smetterà affatto di circolare, o meglio: troverà sempre soggetti vulnerabili ai suoi attacchi. In altri termini, se l’acqua è avvelenata e la sua depurazione richiede moltissimo tempo, per salvare la popolazione non posso puntare su uno sciopero della sete collettivo e ad oltranza.

Anzitutto pare accertato che, al momento, non vedremo un vaccino prima di 18 mesi. Confidiamo nella scienza, ma al momento la prospettiva è questa: un anno e mezzo. Ciò significa che anche dopo lo stop di uno o due mesi il virus non smetterà affatto di circolare, o meglio: troverà sempre soggetti vulnerabili ai suoi attacchi. In altri termini, se l’acqua è avvelenata e la sua depurazione richiede moltissimo tempo, per salvare la popolazione non posso puntare su uno sciopero della sete collettivo e ad oltranza.

Devo trovare alternative per dissetarlo senza avvelenarlo. Se blocco la produzione di beni e servizi per evitare ogni contagio, quei beni e quei servizi da qualche parte devo comunque produrli e poterne usufruire. L’uomo non vive di solo pane elargito dal sovrano. Senz’altro i beni e servizi essenziali, ma nel breve periodo dovrebbero riprendere anche beni e servizi secondari e terziari, perché il sistema economico, nostro e di mezzo mondo, su questi si è costruito negli ultimi 50/60 anni. Altrimenti cosa può comportare una prolungata inattività lavorativa di massa?

Quando in queste ore sentiamo dire dalle autorità regionali lombarde che «dai controlli effettuati in collaborazione con le compagnie di telefonia sulle celle telefoniche risulta che a Milano si sposta il 40% delle persone», comprendiamo un paio di cose. Prima cosa: l’informazione non è stata ancora in grado di convincere davvero circa una realtà di tragedia che ormai si è abbattuta da almeno tre settimane sulla Lombardia, con la diffusione di un virus che ha innegabilmente alzato la mortalità a livelli insostenibili, per le nostre coscienze cristiane e/o il nostro senso di laica pietà.

Seconda cosa: se la pubblica autorità decide di effettuare controlli sulle nostre vite, oggi esistono mezzi di inedita potenza, efficienza ed efficacia. Il Grande Fratello di Orwell è qui tra noi, e non si limita a regalare effimera notorietà televisiva. Si dirà: è solo una conferma di quanto già sapevamo, d’accordo. Ma se lo scenario cambia, la notizia del controllo telefonico a tappeto muta di peso.

Seconda cosa: se la pubblica autorità decide di effettuare controlli sulle nostre vite, oggi esistono mezzi di inedita potenza, efficienza ed efficacia. Il Grande Fratello di Orwell è qui tra noi, e non si limita a regalare effimera notorietà televisiva. Si dirà: è solo una conferma di quanto già sapevamo, d’accordo. Ma se lo scenario cambia, la notizia del controllo telefonico a tappeto muta di peso.

Di fronte ad un’emergenza reale, durissima, di fronte alla morte di migliaia di persone, dove finisce il limite dello Stato ed inizia quello della mia sfera inviolabile di libertà? Rispetto ad alcuni doveri fondamentali siamo stati troppo a lungo latitanti, ma qual è il dosaggio giusto affinché il cocktail con i nostri diritti non si tramuti in veleno?

Un altro paio di considerazioni provocate da un paio di recentissime esternazioni di personalità a loro modo importanti, pur in ambiti diversi. Un laico, un religioso. Scrive Dario Nardella, sindaco di Firenze, sulla sua pagina Facebook: «Una cosa positiva, in questa emergenza c’è: a #Firenze diminuzione drastica del biossido di azoto e traffico diminuito quasi del 70%. Noi resistiamo a casa e anche la natura ringrazia. #iorestoacasa».

Scrive invece sul suo profilo Twitter padre Bartolomeo Sorge: «Sfido chiunque a negare il fatto che la diffusione del virus in Italia sia cominciata non da un porto riaperto ai naufraghi, ma dalla Regione più ricca». Cosa dire? La mia interrogazione filosofica è stata provocata da queste due esternazioni. Non possiamo dire che non siano entrambe autorevoli, specialmente nel primo caso, ma anche nel secondo, ricordando in quale considerazione padre Sorge sia tenuto dall’attuale pontefice, anch’egli gesuita.

Scrive invece sul suo profilo Twitter padre Bartolomeo Sorge: «Sfido chiunque a negare il fatto che la diffusione del virus in Italia sia cominciata non da un porto riaperto ai naufraghi, ma dalla Regione più ricca». Cosa dire? La mia interrogazione filosofica è stata provocata da queste due esternazioni. Non possiamo dire che non siano entrambe autorevoli, specialmente nel primo caso, ma anche nel secondo, ricordando in quale considerazione padre Sorge sia tenuto dall’attuale pontefice, anch’egli gesuita.

Ebbene il minimo che si possa dire è che si tratti di usi impropri dell’emergenza. Due letture e due risposte ideologiche alla pandemia: da una parte, l’ecologismo radicale, “biocentrico” o “ecocentrico”, in cui la natura è al centro e l’uomo ai margini, così nocivo da essere eccedente e forse scartabile; dall’altra, il pauperismo anticapitalistico, per cui corollari impliciti sono che la proprietà è un furto e il denaro è sterco del demonio.

Battute infelici? Può darsi. Ce lo auguriamo, ma l’interrogazione filosofica e il vecchio Freud insegnano che talvolta nel lapsus c’è il segnale di desideri repressi, pensieri inespressi per quel pudore che viene maggiormente avvertito in tempi normali e abolito in tempi eccezionali. D’altronde si tratta di due subculture di lungo corso e, in un caso, di antichissima tradizione. Ideologie antimoderne ed antiumanistiche che riemergono prepotenti ogni volta che una qualche catastrofe si abbatte sulle nostre società.

Rimettono in discussione tutto perché cercano palingenesi e non riforme, che sono la rimessa in forma di parti squilibrate. Che tutto perisca, perché tutto rinasca in altra forma, in altra veste. Un po’ troppo. C’è dismisura, ed è per questo che sono anche posizioni antiumanistiche, come tutto ciò che dimentica quanto l’ambiente sia antropomorfo, come tutto ciò che nega la dimensione esistenziale dello scambio e la natura anti-tirannica dell’istituto della proprietà privata.

Rimettono in discussione tutto perché cercano palingenesi e non riforme, che sono la rimessa in forma di parti squilibrate. Che tutto perisca, perché tutto rinasca in altra forma, in altra veste. Un po’ troppo. C’è dismisura, ed è per questo che sono anche posizioni antiumanistiche, come tutto ciò che dimentica quanto l’ambiente sia antropomorfo, come tutto ciò che nega la dimensione esistenziale dello scambio e la natura anti-tirannica dell’istituto della proprietà privata.

L’intenzione di fondo di questa interrogazione filosofica non è quindi l’approdo all’anarchismo insurrezionalista, per carità di Dio. Nemmeno alla negazione dell’emergenza e della conseguente eccezionalità che fa ergere in tutta la sua irruenza e potenza la sovranità statuale. Si tratta soltanto di una messa in guardia, com’è da sempre costume della migliore tradizione filosofica, consapevole che la storia si pensa come necessità e si fa come libertà.

Però logiche stringenti e pesanti precedenti possono sempre condizionare le condotte di governanti mossi dalle migliori intenzioni. L’eccezionalità prolungata potrebbe far riscoprire il piacere di un esercizio concentrato ed assoluto della sovranità.

Niente opposizione, niente vincoli, niente poliarchia, ma solo unità, accentramento e monopolio. Sarebbe il paradosso di un governo sorto in nome dell’anti-sovranismo, ma sarebbe anche un classico refrain della storia. Una cittadinanza avvisata è sempre mezza salvata: e allora che l’eccezione confermi la regola.

Niente opposizione, niente vincoli, niente poliarchia, ma solo unità, accentramento e monopolio. Sarebbe il paradosso di un governo sorto in nome dell’anti-sovranismo, ma sarebbe anche un classico refrain della storia. Una cittadinanza avvisata è sempre mezza salvata: e allora che l’eccezione confermi la regola.

Lo Stato d’eccezione è sopportato in democrazia solo e soltanto nella misura in cui riconsegna presto e migliorato uno Stato di diritto. Su questo delicato momento e su ciascuna delle sue fasi di evoluzione la cittadinanza italiana è chiamata a vigilare, ad avvertire per tempo l’eventuale involuzione, a meno non trovi paternalistico tepore in una surriscaldata sudditanza.

Considerazioni, queste, che riguardano oggi l’Italia, ma già investono gran parte d’Europa. E l’italiano potrebbe persino mostrarsi il più accorto, il più amante della libera democrazia. L’avvertimento è dunque a valenza europea, occidentale. Non si temono involuzioni autoritarie a breve, almeno allo stato attuale delle cose.

Però, se è forse vero che nulla sarà più come prima, non possiamo certo accettare che molto, se non tutto, sia peggio di prima. Su questo occorreranno vigilanza e impegno.