Limes n.3 2024

Limes n.3 2024

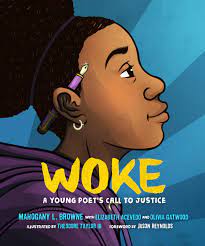

Alle radici della “cultura woke”, tra razzismo sistemico e poststrutturalismo francese. La svolta dei cultural studies e la politica identitaria. La storia come lotta per l’egemonia. Innocenza, progresso e pedagogia: cosa resta del sogno americano?

di Giuseppe De Ruvo

I end up in crises (tale as old as time) / I wake up screaming from dreaming. / (…) It’s me, hi! I’m the problem, it’s meì

At tea time, everybody agrees /I’ll stare directly at the sun /but never in the mirror. /It must be exhausting always

rooting for the anti-hero.

Taylor Swift

1. ALABAMA, 1931. SIAMO SU UN TRENO DIRETTO a Memphis. All’interno del vagone, un gruppo di ragazzi bianchi non è contento di dover condividere lo spazio con dei neri. Dopo un rapido conciliabolo, i primi decidono di attaccare i secondi. Casus belli: «Questo vagone è riservato ai bianchi». La carica non va però a buon fine. I  bianchi vengono cacciati dal treno a calci, nonostante l’uso (poco onorevole per dei gentiluomini) di pietre e bastoni. Una volta a terra, più dell’onor può la rabbia. Si recano dallo sceriffo, indicandogli il treno su cui si trovano i facinorosi. Intercettato il vagone a Paint Rock, due ragazze (bianche) accusano il gruppo di ragazzi afroamericani di stupro. Il processo è sommario e la condanna immediata. Otto dei nove ragazzi di Scottsboro (dal nome della località in cui viene aperto il caso) sono condannati alla pena di morte per aver «violato una donna bianca» (1). Le ragazze, però, mentivano. E i giovani evitano la sedia elettrica solo grazie a una mobilitazione popolare da anni Sessanta.

bianchi vengono cacciati dal treno a calci, nonostante l’uso (poco onorevole per dei gentiluomini) di pietre e bastoni. Una volta a terra, più dell’onor può la rabbia. Si recano dallo sceriffo, indicandogli il treno su cui si trovano i facinorosi. Intercettato il vagone a Paint Rock, due ragazze (bianche) accusano il gruppo di ragazzi afroamericani di stupro. Il processo è sommario e la condanna immediata. Otto dei nove ragazzi di Scottsboro (dal nome della località in cui viene aperto il caso) sono condannati alla pena di morte per aver «violato una donna bianca» (1). Le ragazze, però, mentivano. E i giovani evitano la sedia elettrica solo grazie a una mobilitazione popolare da anni Sessanta.

L’episodio, uno tra i tanti di quell’America degli anni Trenta cui Hitler guardava con sommo interesse (2), viene raccontato da un cantante blues, Lead Belly, in una canzone intitolata proprio Scottsboro Boys. E, alla fine del pezzo, l’autore decide di dare un consiglio a tutti i giovani di colore che potrebbero trovarsi in una situazione simile a quella vissuta dai ragazzi di Scottsboro: «I made this little song about down there. So I advise everybody, be a little careful. Best stay woke, keep their eyes open» (3).

Lead Belly, deceduto nel 1949, non avrebbe mai potuto immaginare che il suo consiglio avrebbe dato il nome a un fenomeno culturale che oggi è sulla bocca di tutti: il cosiddetto «wokismo».

2. Negli anni Trenta, dire «stay woke!» non significava altro che dire «state attenti!». In un mondo in cui la segregazione razziale e le pratiche di esclusione erano legalizzate e per larghi tratti introiettate dalla moralità pubblica, i neri dovevano per forza di cose prestare attenzione a ogni gesto. Dovevano vivere con gli occhi aperti per evitare un destino tragico e ingiusto, al quale difficilmente si poteva sfuggire. Oggi, quando nelle manifestazioni o nelle università si dice «stay woke!» s’intende qualcosa di molto diverso.

Definire il wokismo contemporaneo è estremamente difficile. Possiamo affermare provvisoriamente che con questa espressione si intende un atteggiamento in virtù del quale bisogna essere sensibili non solo alle marginalizzazioni e alle disuguaglianze sociali, razziali e di genere, ma anche a come esse siano state all’opera nel passato. Il wokismo, dunque, non è rivolto esclusivamente al presente (come lo stay woke di Belly) o al futuro (come, per fare un esempio, l’idea marxiana di società senza classi). Piuttosto, esso si rivolge anche al passato. Come ha scritto Susan Neiman, infatti, «il woke enfatizza come ad alcuni gruppi sociali sia stata negata la giustizia, e cerca di rettificare e riparare» (4).

Centrale nel wokismo contemporaneo è dunque la presa di coscienza dello strettissimo rapporto che intercorre tra storia e potere. L’idea di fondo è che la storia è semplicemente un significante vuoto. Una costruzione ideologica nata per nascondere le storie di marginalizzazione, repressione e discriminazione che hanno portato l’Occidente (in particolare l’America) a essere quel che è. Recuperando elementi gramsciani, i wokisti ritengono che al centro delle storie vi sia una molteplicità di lotte per l’egemonia, finora sistematicamente perse da quelle minoranze (neri, latini, omosessuali e donne) che hanno dovuto sopportare un dominio eteronomo.

Essere «woke», dunque, significa calarsi in queste lotte per l’egemonia, decostruendone la presunta oggettività storica e cercando di promuovere sia una maggiore rappresentanza delle categorie storicamente oppresse sia una decolonizzazione (o liberazione) delle loro forme di vita. Fin qui, questo programma intellettuale e politico sembra essere, se non condivisibile, quantomeno innocuo. Tuttavia, quando calato nella pratica della vita quotidiana, suscita questioni assai critiche che non possono essere ignorate. Prima, però, è necessario porci due domande: quali sono gli antesignani intellettuali del wokismo? E perché si è sviluppato proprio negli Stati Uniti?

3. John Hopkins University, Baltimora, 1966. Svolgimento: un gruppo di studiosi americani, sovvenzionati dalla Fondazione Ford, organizza una conferenza dal titolo «The Language of Criticism and the Sciences of Man» (5). Obiettivo: introdurre negli Usa il pensiero strutturalista francese. Il parterre è quello delle grandi occasioni. Tengono relazioni Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean Hyppolite e Gilles Deleuze (6). Pesa l’assenza di Michel Foucault, che probabilmente paga il litigio con Derrida avvenuto tre anni prima a causa di divergenze esistenziali circa l’interpretazione del cogito cartesiano (7).

Gli organizzatori americani non sanno che i colleghi francesi sfrutteranno il convegno per andare oltre lo strutturalismo, inaugurando una nuova fase del pensiero filosofico del Novecento, ovvero quella del post-strutturalismo. A Baltimora, Derrida – autentico mattatore della serata, da qualcuno paragonato a Clint Eastwood (8) – declama: «Si annuncia qui un tipo di problema, diciamo ancora storico, di cui oggi possiamo a stento intravedere la concezione, la gestazione, il travaglio. E dico queste parole con lo sguardo rivolto verso (…) coloro che distolgono lo sguardo da ciò che, ancora innominabile, si preannuncia e non può non preannunciarsi (…) se non sotto la specie della non-specie, sotto la forma informe, muta, infante e terrificante della mostruosità» (9)

Qual è il problema innominabile che non può non presentarsi e che assume la forma della mostruosità? In breve: è la necessità di decostruire qualsiasi identità e qualsiasi sostanzialità. Si tratta, insomma, di andare oltre le strutture e le forme classiche della modernità (Stato, soggetto, potere), mostrando come esse non siano altro che la manifestazione contingente di quella che, in un’altra occasione, Derrida definisce la «mitologia bianca» (10). Gli obiettivi polemici sono: «Il “testo” come prodotto di un “autore” che custodisce un “senso”, la falsa neutralità di una Ragione “imperialista”, l’“universalismo” in quanto arma dell’Occidente o, ancora, i “corpus canonici” come forma di colonialismo letterario» (11).

Inoltre, il post-strutturalismo francese dedicherà un’attenzione morbosa alla nozione di potere, che viene riformulata in maniera estremamente radicale. Secondo autori come Foucault, il potere non è qualcosa di localizzabile (ad esempio, nello Stato). Al contrario, il dominio è ovunque. Esso viene prodotto e riprodotto nelle interazioni sociali, nelle pratiche orizzontali di inclusione e di esclusione, oltre che nel linguaggio e nelle forme di sapere. La stessa nozione di soggettività non è mai slegata dal potere. Anzi, giocando con i termini Foucault afferma che si diventa soggetti solo perché si è soggetti a un potere (12), il quale offre a ciascuno le sue griglie di autointerpretazione.

Sulla base di queste teorie, in America si è sviluppato un florido e immenso campo di studi, i cultural studies. Le analisi di Derrida sulla metafisica bianca, integrate con quelle di autori come Fanon, sono state recuperate per criticare strutture di senso come l’etnocentrismo occidentale e il fallocentrismo della cultura americana, così dotando i postcolonial e i gender studies di nuovi strumenti concettuali; la genealogia foucaultiana della sessualità, invece, ha ispirato i queer studies, permettendo agli studiosi americani di sviluppare «un’archeologia postidentitaria in cui la norma di genere (gender norm) viene analizzata in quanto costruzione storica precisa e allo scopo di decifrarne le modalità» (13).

Il contesto sociale americano era particolarmente adatto al post-strutturalismo francese. Le lotte per i diritti civili degli anni Sessanta necessitavano di una teoria in grado di sostenere le rivendicazioni delle comunità nere e segregate. La vita da campus, di fatto slegata da incombenze e responsabilità, era poi perfetta per lo sviluppo di una filosofia che metteva al centro i concetti di gioco (Derrida, Foucault) e di godimento (Lacan). Certo, sarebbe sbagliato e fuorviante affermare che i post-strutturalisti francesi – per quanto sicuramente amanti della bella vita – proponessero un’esistenza all’insegna delle droghe e del libero amore. Foucault e Derrida erano professori universitari che si prendevano anche molto sul serio. Non erano degli hippies. E tuttavia, lo stile caustico e psichedelico dei loro scritti ben si accoppiava con la quotidianità che i ragazzi vivevano (e vivono) al college, il quale «è più ludico che stacanovista. (…) Le dimensioni di gioco, di spensieratezza, di cameratismo stanno al cuore della sua giustificazione storica: il college costituisce un interludio esistenziale che deve essere innanzitutto un momento piacevole, un prolungamento dell’infanzia, un differimento delle asperità della vita» (14).

Inoltre, a ben guardare, l’ossessione post-strutturalista per il dominio non è poi così diversa dal terrore americano nei confronti del big government. È per questo che la diffidenza statunitense nei confronti del potere risorge con la lettura di Foucault. Con una differenza: il potere non risiede più a Washington. Esso, al contrario, deve essere inteso come «qualcosa che circola, o piuttosto come qualcosa che funziona solo, per così dire, a catena. Non è mai localizzato qui o là, non è mai nelle mani di qualcuno. (…) Il potere funziona, si esercita attraverso un’organizzazione reticolare» (15). Insomma, davanti a siffatto potere non è possibile fare come Walden e rifugiarsi nei boschi. Piuttosto, è necessario «inaugurare un nuovo discorso mondiale sulla resistenza micropolitica e sulla subalternità» (16).

Inoltre, a ben guardare, l’ossessione post-strutturalista per il dominio non è poi così diversa dal terrore americano nei confronti del big government. È per questo che la diffidenza statunitense nei confronti del potere risorge con la lettura di Foucault. Con una differenza: il potere non risiede più a Washington. Esso, al contrario, deve essere inteso come «qualcosa che circola, o piuttosto come qualcosa che funziona solo, per così dire, a catena. Non è mai localizzato qui o là, non è mai nelle mani di qualcuno. (…) Il potere funziona, si esercita attraverso un’organizzazione reticolare» (15). Insomma, davanti a siffatto potere non è possibile fare come Walden e rifugiarsi nei boschi. Piuttosto, è necessario «inaugurare un nuovo discorso mondiale sulla resistenza micropolitica e sulla subalternità» (16).

Si tratta, nell’espressione di Foucault, di mettere in campo delle «controcondotte» in grado di contestare localmente e tatticamente l’avanzata del potere. Al contempo, secondo le indicazioni derridiane, è necessario decostruire le narrazioni vigenti, mostrando come esse nascondano dietro di sé oppressione, marginalizzazione e discriminazione. Nell’efficace espressione di Derrida: si tratta di decostruire l’«imperialismo del logos». Svolti questi compiti, i cultural studies potranno impegnarsi in una lotta per l’egemonia, con l’obiettivo di restituire dignità, visibilità e agency ai soggetti sessualizzati, colonizzati e razzializzati.

Infine, vi è un ultimo elemento che ha reso il post-strutturalismo particolarmente adatto all’America. A essere totalmente assente dalla ricezione statunitense dei post-strutturalisti francesi è infatti la loro riflessione sul capitalismo. Come ha recentemente notato Giorgio Fazio, lo sviluppo di queste teorie è «avvenuto spesso sullo sfondo di una rimozione ideologica della critica dell’economia politica» (17).

Ciò ha permesso agli studiosi americani di interpretare la disuguaglianza e la marginalizzazione in termini puramente simbolici e non economici. Per quanto tale scelta generi ovviamente un evidente problema epistemologico e politico all’interno dei cultural studies (18), non si può negare che un simile approccio abbia contribuito non poco alla loro fortuna nella terra del capitalismo.

Riassumendo, si può affermare che tra gli anni Sessanta e Settanta l’impatto del post-strutturalismo francese porta alla creazione negli Usa di nuovi campi di studio, i quali condividono una tesi di fondo: tutte le formazioni discorsive, tutti i saperi e le pratiche sociali sono già da sempre contaminate con un potere in grado di produrre soggettività razzializzate, sessualizzate e marginalizzate. Compito dei cultural studies è mostrare come ciò che si pretende neutro e oggettivo sia in realtà frutto di pratiche storiche di dominio, le quali devono essere decostruite e rese evidenti. L’obiettivo – a parere di chi scrive, nobile (19) – è quello di mostrare come tutte le identità (politiche, sociali e di genere) siano in realtà costruite da un gioco di differenze e di slittamenti in cui il potere transita costantemente.

Eppure, ed ecco il paradosso, saranno proprio i cultural studies a tornare a fare ricorso al concetto di identità, interpretandolo paradossalmente come strumento politico necessario per portare avanti «lotte specifiche per l’egemonia» (20).

All’impulso critico, autoriflessivo e negativistico proprio della genealogia foucaultiana e della decostruzione derridiana, i cultural studies opporranno una nuova «politica dell’identità» che – col passare degli anni – si trasformerà nella cultura woke che conosciamo, caratterizzata dal «tribalismo» e dalla «suddivisione più mobile in “comunità” e “microgruppi”» (21) incapaci di comunicare tra loro.

4. Il cambiamento decisivo avviene negli anni Ottanta, e le motivazioni sono più che altro politiche. L’elezione di Ronald Reagan negli Usa e quella di Margaret Thatcher nel Regno Unito danno il via a una fase di «rivoluzione conservatrice», in cui il discorso  neoliberista, combinato a una certa retorica nazionalista («America is back», urlerà Reagan), torna a essere preponderante. In questo contesto, i cultural studies si allontanano dalla prospettiva puramente «negativistica» della genealogia foucaultiana e della decostruzione derridiana, per assumere una postura maggiormente identitaria e normativa. In breve: se, con Foucault e Derrida, si trattava soprattutto di identificare le contraddizioni e i processi di marginalizzazione che agivano nella società decostruendo qualsiasi principio di stabilità e identità, i cultural studies americani degli anni Ottanta, al contrario, dotano la French theory di «un contenuto, che altro non sarebbe se non l’identità minoritaria, la parte dei sottomessi oramai minacciati di morte dall’idra reazionaria» (22).

neoliberista, combinato a una certa retorica nazionalista («America is back», urlerà Reagan), torna a essere preponderante. In questo contesto, i cultural studies si allontanano dalla prospettiva puramente «negativistica» della genealogia foucaultiana e della decostruzione derridiana, per assumere una postura maggiormente identitaria e normativa. In breve: se, con Foucault e Derrida, si trattava soprattutto di identificare le contraddizioni e i processi di marginalizzazione che agivano nella società decostruendo qualsiasi principio di stabilità e identità, i cultural studies americani degli anni Ottanta, al contrario, dotano la French theory di «un contenuto, che altro non sarebbe se non l’identità minoritaria, la parte dei sottomessi oramai minacciati di morte dall’idra reazionaria» (22).

La conseguenza è lo sviluppo di quella che, in precedenza, abbiamo definito «politica identitaria» (identity politics). Vengono così a formarsi diverse «comunità» che – in un ambiente ancora accademico – riflettono sulle ingiustizie subite nella (loro) storia. All’interno di questi luoghi di studio, dibattito e attivismo, ritorna dunque preponderante il concetto di identità, nonostante esso fosse il principale bersaglio polemico del post-strutturalismo francese. I singoli, afferenti a queste comunità, iniziano a definirsi sulla base delle loro storie di parte. Come scrive Cunnet, il ritorno del concetto di identità – necessario per condurre lotte per l’egemonia nell’opinione pubblica – fa sì che «il tessuto socioculturale della nazione si scomponga in tanti casi quanti sono i microgruppi identitari» (23). Curiosamente, è proprio in questi anni che si sviluppa il fenomeno della «hyphenization» (da hyphen, trattino), ovvero l’abitudine di definirsi African-American, Latin-American, Native-American, Gay-American (24) e così via. Il microgruppo identitario diventa una sorta di praenomen che specifica la comunità d’origine o di riferimento.

Ora, è importante sottolineare che in questa fase il dibattito è principalmente accademico e ancora sostanzialmente aperto. Intellettuali liberali, marxisti e legati ai cultural studies riescono a discutere e a comunicare tra di loro, anche criticamente. Per fare un esempio, è famoso l’attacco che il critico marxista Todd Gitlin rivolse ai cultural studies (in particolare ai queer), accusandoli di aver elevato «il vestirsi come Madonna al rango di atto di resistenza, equivalente all’andare a manifestare per il diritto d’aborto» (25). E non ci risulta che sia stato cacciato dalla Columbia.

Per quanto riguarda il rapporto con la storia, l’atteggiamento dei cultural studies degli anni Ottanta è invece ancora simile a quello degli autori francesi. Il passato è visto come un susseguirsi di lotte per l’egemonia che hanno causato, senza dubbio, discriminazioni e marginalizzazioni. Tuttavia, quel che l’identity politics rivendica è, in questa fase, semplicemente la presa di coscienza di questa storia (26). La nozione di identità, dunque, è intesa come uno strumento necessario affinché le persone appartenenti a gruppi discriminati possano comprendere la loro marginalizzazione non come contingente, ma come prodotta da una dinamica storica. Non c’è un tentativo di competere sulla storia. Al contrario, la decostruzione – come già sosteneva Derrida – avviene all’interno della storia occidentale o americana: pretendere di riscriverla significherebbe, paradossalmente, nascondere quelle contraddizioni che i cultural studies vorrebbero portare alla luce.

Per quanto riguarda il rapporto con la storia, l’atteggiamento dei cultural studies degli anni Ottanta è invece ancora simile a quello degli autori francesi. Il passato è visto come un susseguirsi di lotte per l’egemonia che hanno causato, senza dubbio, discriminazioni e marginalizzazioni. Tuttavia, quel che l’identity politics rivendica è, in questa fase, semplicemente la presa di coscienza di questa storia (26). La nozione di identità, dunque, è intesa come uno strumento necessario affinché le persone appartenenti a gruppi discriminati possano comprendere la loro marginalizzazione non come contingente, ma come prodotta da una dinamica storica. Non c’è un tentativo di competere sulla storia. Al contrario, la decostruzione – come già sosteneva Derrida – avviene all’interno della storia occidentale o americana: pretendere di riscriverla significherebbe, paradossalmente, nascondere quelle contraddizioni che i cultural studies vorrebbero portare alla luce.

E tuttavia è del tutto evidente come nella torsione identitaria dei cultural studies vi siano delle tendenze che, in un mutato contesto sociale e geopolitico, avrebbero potuto dare luogo a qualcosa di nuovo. Soprattutto, questo ragionamento accademico – giocato sempre sul filo tra l’analisi e la provocazione – ha subìto dei mutamenti strutturali quando è diventato pop. Ciò è avvenuto nell’ultimo decennio. In particolare, a partire dal 2016.

5. Se l’identity politics si è sviluppata durante la presidenza Reagan, il wokismo è indissolubilmente legato all’elezione di Donald Trump. Si tratta di un movimento politico e sociale che considera la storia come nient’altro che un ammasso di marginalizzazioni e discriminazioni. Il cosiddetto progresso è solo una bella parola con cui i maschi bianchi eterosessuali descrivono il presunto avanzamento della società, ottenuto attraverso lo schiacciamento e lo sfruttamento delle minoranze nere, latine, omosessuali e non cisgender, oltre che delle donne. Anche il wokismo, come il post-strutturalismo, ritiene che il potere sia all’opera sempre e ovunque, indipendentemente dalla concreta intenzione dei soggetti: le prassi di razzismo, misgendering, omofobia, grassofobia, abilismo e machismo non vengono infatti messe in campo volontariamente dagli attori sociali. Piuttosto, esse vengono riprodotte inconsapevolmente dalla società nella sua totalità.

La differenza tra wokismo e cultural studies risiede soprattutto nell’atteggiamento pratico di chi si fa sostenitore di queste idee. Se gli studiosi di cultural studies nascono e prosperano in università, il wokismo è un movimento sociale orizzontale, «capeggiato» da attivisti e influencer. Mentre i primi mantenevano aperto il dibattito con i loro pari ed erano pronti a riflettere, coerentemente con l’impostazione post-strutturalista, sulla fallibilità delle loro teorie, i secondi si comportano in maniera differente. I princìpi del wokismo «non possono mai essere criticati. (…) Sono diventati una sorta di teoria del tutto, un insieme di Verità indubitabili. (…) L’ambiguità e il dubbio che caratterizzavano il pensiero post-strutturalista sono scomparsi del tutto» (27). È solo tenendo presente questo spostamento concettuale che possiamo comprendere come il significato di woke sia mutato: se, in passato, con tale espressione si indicava un atteggiamento critico, riflessivo e difensivo, oggi l’aggettivo indica, nella prospettiva di chi si definisce tale, «una persona morale che conosce la Verità» (28). E che dunque ha il compito di rifondare la società sulla base di essa.

La differenza tra wokismo e cultural studies risiede soprattutto nell’atteggiamento pratico di chi si fa sostenitore di queste idee. Se gli studiosi di cultural studies nascono e prosperano in università, il wokismo è un movimento sociale orizzontale, «capeggiato» da attivisti e influencer. Mentre i primi mantenevano aperto il dibattito con i loro pari ed erano pronti a riflettere, coerentemente con l’impostazione post-strutturalista, sulla fallibilità delle loro teorie, i secondi si comportano in maniera differente. I princìpi del wokismo «non possono mai essere criticati. (…) Sono diventati una sorta di teoria del tutto, un insieme di Verità indubitabili. (…) L’ambiguità e il dubbio che caratterizzavano il pensiero post-strutturalista sono scomparsi del tutto» (27). È solo tenendo presente questo spostamento concettuale che possiamo comprendere come il significato di woke sia mutato: se, in passato, con tale espressione si indicava un atteggiamento critico, riflessivo e difensivo, oggi l’aggettivo indica, nella prospettiva di chi si definisce tale, «una persona morale che conosce la Verità» (28). E che dunque ha il compito di rifondare la società sulla base di essa.

Un simile approccio ha tre conseguenze fondamentali, che generano altrettanti problemi. In primo luogo, chi conosce la Verità ha l’obbligo morale di farla conoscere agli altri, affinché diventi la storia. In questo, il wokismo compie un ulteriore passo avanti rispetto ai cultural studies. Il passato non va solo conosciuto e decostruito, va anche raccontato da un’altra prospettiva che non è esclusivamente quella degli sfruttati o dei dannati della terra (ciò era già presente nei postcolonial studies). La prospettiva da cui deve essere raccontata la storia è quella della colpevolizzazione delle categorie ritenute egemoni: «Il woke pretende che le nazioni e i popoli facciano i conti con le loro storie criminali» (29). Il problema, qui non è contenutistico, ma metodologico. Sia nella narrazione occidentalocentrica (civiltà vs barbarie) sia in quella woke (dominanti vs dominati) si ripete infatti uno schema manicheo che tende a dividere la società in due e che, nel caso del wokismo, mira esplicitamente a generare senso di colpa nei confronti di chi detiene il potere. Inoltre, anche il rapporto della cultura woke con il futuro è estremamente problematico, almeno da un punto di vista teorico. Se la storia non è altro che un susseguirsi di progressive discriminazioni e marginalizzazioni bisogna concluderne – come effettivamente concludono i wokisti più radicali – che non esiste alcun progresso storico: «La storia, nella sua totalità, non è altro che un susseguirsi di crimini» (30). Al suo interno, vi sarebbero solo spostamenti di dominio e mai una reale emancipazione. Ma, se questo è l’impianto filosofico di base, allora non si comprende sulla base di quale normatività il wokismo possa «dipingersi come l’unico campione del progresso sociale e morale, senza il quale la democrazia è senza senso e vuota» (31). Insomma, su che basi possiamo affermare che una società woke non generi nuove pratiche di esclusione?

La seconda questione problematica del wokismo riguarda invece la convivenza civile. Infatti, come ha giustamente notato Rahel Jaeggi, questi atteggiamenti filosofici rivelano una peculiare tendenza «schmittiana di sinistra». Essi tendono a dividere lo spazio pubblico in amici e nemici. La conseguenza è che, paradossalmente, la richiesta di riconoscimento delle minoranze sfocia in una paralisi comunicativa, dal momento che i wokisti egemonisti «mostrano scetticismo sulla possibilità di dare una base argomentativa al conflitto» (32). In questo senso il wokismo «rappresenta una cultura completamente differente, per quanto sia incorporata nella nostra. Le persone che l’hanno adottata possono esserci fisicamente vicine ma, intellettualmente, sono lontane anni luce. Ciò rende estremamente difficile comprenderle e argomentare con loro. Sono ossessionate dal potere, dal linguaggio, dal sapere e dalla loro relazione reciproca. Interpretano il mondo attraverso delle lenti che scorgono dinamiche di potere in ogni interazione. (…) È una visione del mondo basata su rivendicazioni socioculturali che cerca di trasformare tutto in un gioco politico a somma zero» (33). Insomma, il wokismo tende a rendere impossibile lo scambio argomentativo razionale. Dato che lo spazio pubblico è esclusivamente un luogo in cui si combattono guerre culturali, allora parole, azioni e gesti «costituiscono sempre una mossa nella lotta per l’egemonia sociale» (34)

Infine, emerge un problema esiziale che riguarda il rapporto tra verità e potere. Se, infatti, essere woke significa essere una persona morale che conosce la Verità, ciò implica che chi non si identifica come tale debba essere considerato un essere amorale destinato a vivere nell’ignoranza. Curiosamente, questa caratterizzazione è abbastanza simile a quella che i colonialisti occidentali affibbiavano ai popoli colonizzati, quando li trattavano come gruppi sociali che, non essendosi innalzati alla ragione, erano destinati alla barbarie. Tralasciando le questioni filosofiche, è del tutto evidente come ciò renda estremamente complesso il vivere civile. Anche perché non bisogna dimenticare come alcuni politici americani di destra, Ron DeSantis su tutti, abbiano dato inizio a una vera e propria caccia alle streghe nei confronti del wokismo, promulgando leggi censorie e liberticide in diversi Stati (35). Il punto, insomma, è che «ciascuna delle due parti (woke e conservatori) vede l’altra come una minaccia esistenziale» (36). La guerra culturale rischia di trasformarsi in stato d’eccezione. Gli schmittiani di destra e di sinistra paiono ragionare solo in termini di amico/nemico. Ciò, ovviamente, dà luogo a dinamiche di tribalizzazione (37) del dibattito pubblico che, nel contesto americano, riproducono e approfondiscono divisioni politiche e antropologiche già molto profonde.

6. In precedenza, abbiamo cercato di tracciare una genealogia che, a partire dagli Scottsboro Boys cantati da Lead Belly, ci ha condotto, passando per il post-strutturalismo e i cultural studies, sino al woke, di cui abbiamo cercato di mostrare natura, storia e criticità. Ma saremmo degli sprovveduti a pensare che una teoria sia in grado di imporsi nel vuoto. Per innestarsi in un contesto di senso, qualsiasi prodotto culturale deve trovare un humus favorevole e delle comunità pronte a farlo proprio. Ed è esattamente per questa ragione che, a nostro avviso, il wokismo deve essere considerato come un sintomo e non, con buona pace di DeSantis, come la malattia dell’America.

La malattia che affligge gli Stati Uniti è infatti sempre la stessa: un’apparentemente irrisolvibile crisi d’identità, un passaggio d’epoca in cui a essere messa in discussione è la forma di vita americana in quanto tale. Gli americani, semplicemente, non sono in grado di rispondere alla più geopolitica delle domande, ovvero «who are we?»

In questo contesto, il wokismo si configura come radicale messa in discussione di tutti gli strumenti concettuali e di tutte le mitologie che hanno reso l’America quella che è. Pensiamo, innanzitutto, alla nozione di progresso. Gli Usa hanno fondato buona parte del loro soft power su una narrazione storica in virtù della quale si configuravano come l’incarnazione dell’avanzamento umano, in termini morali, politici e tecnologici. La «luce verde» del progresso e del sogno americano, metaforicamente descritta da Fitzgerald in Il Grande Gatsby, è stata il motore geopolitico dell’America. Attraeva satelliti e incuteva terrore ai nemici (38). Oggi non è più così. L’America si rappresenta in declino (39) e il progresso universale è bollato inganno occidentale. Non importa se sia vero o falso. Ciò che conta è che tale atteggiamento riflette un cambio di prospettiva, una nuova idea di sé. Oggettivamente poco attraente.

Vi è, poi, una questione pedagogica. In molte università, anche sulla base delle direttive degli uffici Dei (40) (diversità, equità e inclusione), i corsi di storia non sono più centrati sulla storia degli Usa ma sulla «storia del mondo» e adottano una prospettiva post-coloniale. Ora, per quanto ciò possa essere assolutamente comprensibile e per larghi tratti condivisibile da un punto di vista accademico, non si può ignorare il fatto che gli Usa non siano un paese come gli altri. Che le piaccia o no, l’America è ancora il paese più potente sulla faccia della Terra e si trova de facto a esercitare tale potere. Calibrare l’insegnamento universitario sui soggetti marginalizzati e sulle colpe dell’Occidente rischia di produrre decisori semplicemente privi delle categorie analitiche necessarie per gestire il potere che gli Usa possiedono. Da questo punto di vista, peraltro, gli studi post-coloniali potrebbero essere declinati strategicamente, insistendo sulle specificità delle singole comunità per conoscerle meglio e capire come avervi a che fare. Insegnare un’astratta «storia del mondo», invece, rischia semplicemente di stereotipare ulteriormente l’immagine del globo, producendo una rappresentazione fittizia secondo cui vi sarebbe l’Occidente e poi «gli altri». Come se tra un afghano e un vietnamita (gli esempi non sono casuali) non ci fosse alcuna differenza.

Vi è, poi, una questione pedagogica. In molte università, anche sulla base delle direttive degli uffici Dei (40) (diversità, equità e inclusione), i corsi di storia non sono più centrati sulla storia degli Usa ma sulla «storia del mondo» e adottano una prospettiva post-coloniale. Ora, per quanto ciò possa essere assolutamente comprensibile e per larghi tratti condivisibile da un punto di vista accademico, non si può ignorare il fatto che gli Usa non siano un paese come gli altri. Che le piaccia o no, l’America è ancora il paese più potente sulla faccia della Terra e si trova de facto a esercitare tale potere. Calibrare l’insegnamento universitario sui soggetti marginalizzati e sulle colpe dell’Occidente rischia di produrre decisori semplicemente privi delle categorie analitiche necessarie per gestire il potere che gli Usa possiedono. Da questo punto di vista, peraltro, gli studi post-coloniali potrebbero essere declinati strategicamente, insistendo sulle specificità delle singole comunità per conoscerle meglio e capire come avervi a che fare. Insegnare un’astratta «storia del mondo», invece, rischia semplicemente di stereotipare ulteriormente l’immagine del globo, producendo una rappresentazione fittizia secondo cui vi sarebbe l’Occidente e poi «gli altri». Come se tra un afghano e un vietnamita (gli esempi non sono casuali) non ci fosse alcuna differenza.

Veniamo, infine, al problema decisivo. Per la prima volta nella loro storia gli Stati Uniti smettono di pensarsi e dipingersi innocenti. Pensiamo al Progetto 1619 del New York Times, che ricostruisce la storia degli Usa a partire dallo schiavismo e dal razzismo. Non possiamo limitarci a considerarlo una mera «operazione verità». Lo è, certo, ma è anche altro. Il 1619 Project è anzitutto sintomo di una mutazione che sta avvenendo all’interno dello spirito americano. Ed è fenomeno immediatamente geopolitico. L’innocenza è una rappresentazione geopolitica fondamentale per l’imperialità stessa dell’America: è sulla base di tale connotazione morale che gli Usa giustificavano, innanzitutto a sé stessi, la loro presenza all’estero (41). Nella crisi del dispositivo dell’innocenza si riflette dunque l’amletico dubbio americano, ovvero quello tra l’essere repubblica o l’essere impero (42). Il wokismo, data la violenza con cui l’innocenza americana viene messa in discussione, è la suprema dilatazione di questa faglia. E tuttavia, esso compie anche un passo oltre: non è solo l’impero a essere moralmente inaccettabile, perché anche la repubblica è fondata sul sangue, sull’oppressione e sulla discriminazione. La questione diventa dunque quella della legittimità storica del popolo americano in quanto tale. Problema semplicemente esiziale su cui gli Usa non si giocano solo l’impero, ma anche la nazione.

Insomma, il wokismo è sintomo di un’America in preda alla più traumatica delle crisi d’identità. E della stessa malattia è sintomo anche Donald Trump, il quale, al pari dei wokisti, ha più volte negato l’eccezionalismo americano e l’innocenza degli Usa. Il suo cosiddetto «isolazionismo nazionalista» è semplicemente il rovescio della medaglia della cultura woke. «America has never been great» e «Make America great again» condividono l’assunto fondamentale. L’America, oggi, non è grande. E non lo è perché non sa chi è. Tra i fattori di potenza americani che sono in crisi, probabilmente l’idea di sé è quello maggiormente in difficoltà. Chi sono, oggi, gli americani? Probabilmente non lo sanno neanche loro.ù

Insomma, il wokismo è sintomo di un’America in preda alla più traumatica delle crisi d’identità. E della stessa malattia è sintomo anche Donald Trump, il quale, al pari dei wokisti, ha più volte negato l’eccezionalismo americano e l’innocenza degli Usa. Il suo cosiddetto «isolazionismo nazionalista» è semplicemente il rovescio della medaglia della cultura woke. «America has never been great» e «Make America great again» condividono l’assunto fondamentale. L’America, oggi, non è grande. E non lo è perché non sa chi è. Tra i fattori di potenza americani che sono in crisi, probabilmente l’idea di sé è quello maggiormente in difficoltà. Chi sono, oggi, gli americani? Probabilmente non lo sanno neanche loro.ù

Eppure, in una fase di caos geopolitico come quella che ci troviamo a vivere l’Occidente non può – magari anche per mero riflesso pavloviano – fare altro che guardare agli Stati Uniti. Ma vedere qualcosa pare impossibile. Le nubi della tempesta americana e i fulmini del wokismo e del trumpismo impediscono agli alleati di orientarsi. E allora ci aggiriamo come il povero Musil agli inizi degli anni Venti. Cercando lo spirito americano, ma trovando solo sintomi (43)

_______________________________

1) D.O. LINDER, «The Trials of “The Scottsboro Boys”», Famous Trials, 1999.

2) J.Q. WHITMAN, Hitler’s American Model. The United States and the Making of Nazi Race Law, Princeton-Oxford 2017, Princeton University Press

3) «Ho scritto questa canzoncina che parla di quanto è successo laggiù. Dunque avviso tutti: state un po’ attenti. È meglio stare svegli, tenere gli occhi aperti». La canzone è del 1938.

4) S. NEIMAN, Left Is Not Woke, London 2023, Polity Press, p. 5.

5) Il titolo – palesemente sessista per gli standard attuali – deriva dal fatto che negli Usa non si era ancora sviluppato il concetto di human sciences.

6) Per una ricostruzione si veda F. CUSSET, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Co. all’assalto dell’America, Milano 2012, il Saggiatore.

7) Nel 1963 Derrida, in una conferenza intitolata «Cogito e Storia della follia» aveva aspramente criticato l’interpretazione foucaultiana di Cartesio, contenuta, appunto, nella sua Storia della follia.

8) F. CUSSET, op. cit., p. 11.

9) J. DERRIDA, «La struttura, il segno e il gioco nel discorso delle scienze umane», in ID., La scrittura e la differenza, Torino 1990, Einaudi, p. 376

10) ID., «La mitologia bianca. La metafora nel testo filosofico», in ID., Margini della filosofia, Torino 1997, Einaudi.

11) F. CUSSET, op. cit., p. 19.

12) M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, Milano 2017, Feltrinelli.

13) F. CUSSET, op. cit., p. 188

14) Ibidem.

15) M. FOUCAULT, Bisogna difendere la società, Milano 2022, Feltrinelli, p. 33.

16) F. CUSSET, op. cit., p. 23.

17) G. FAZIO, Ritorno a Francoforte. Le avventure della nuova teoria critica, Roma 2020, Castelvecchi, p. 21.

18) Al riguardo si veda, almeno, A. CALLINICOS, Against Postmodernism. A Marxist Critique, New York 1989, St. Martins Press.

19) A ben guardare tale approccio, almeno metodologicamente, deriva – come Foucault e Derrida riconoscono – da una certa lettura dell’idealismo tedesco e della teoria critica della Scuola di Francoforte e si colloca al di qua della modernità e non al di là (post-moderno). L’obiettivo è quello di cogliere riflessivamente le contraddizioni e gli occultamenti del presente, «aggiornando» il progetto illuminista e non semplicemente dismettendolo. Su questo, cfr. A. ALLEN, The End of Progress, New York 2015, Columbia University Press, pp. 195-218.

20) F. CUSSET, op. cit., p. 166.

21) Ibidem.

22) Ivi, p. 163

23) Ivi, p. 205.

24) Questa usanza si è persa, ma si veda S.O. MURRAY, American-Gay, Chicago 1996, University of Chicago Press.

25) T. GITLIN, «The Anti-Political Populism of Cultural Studies», in M. FERGUSON, P. GOLDING, Questioning Cultural Studies, London 1997, Northumbria, p. 30.

26) Un’eccezione è M. BERNAL, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Il testo, tuttavia, fu criticato aspramente anche all’interno dei cultural studies

27). H. PULCKROSE, J. LINDSDALE, Cynical Theories, London 2021, Swift Press, p. 183.

28) Ibidem.

29) S. NEIMAN, op. cit., p. 5

30) Ibidem.

31) H. PULCKROSE, J. LINDSDALE, op. cit., p. 12.

32) R. JAEGGI, Critica delle forme di vita, Milano 2021, Mimesis, p 61.

33) H. PULCKROSE, J. LINDSDALE, op. cit., p. 15.

34) R. JAEGGI, op. cit., p. 61

35) Si veda l’articolo di J. ZIMMERMAN in questo volume.

36) H. PULCKROSE, J. LINDSDALE, op. cit., p. 12.

37) S. NEIMAN, op. cit., cap. 2.

38) Su come anche l’Italia sia stata attratta dalla luce verde del progresso americano, cfr. G. DE RUVO, «Il vincolo esterno (non) è un destino», Limes 2/2024, «Una certa idea di Italia», pp. 45-55.

39) Si veda F. ZAKARIA, «The self-doubting superpower», Foreign Affairs, 1-2/2024.

40) G. LUKIANOFF, R. SCHLOTT, The Canceling of American Mind, New York 2024, Penguin, parte I, cap. 4

41) G. DE RUVO, «Niente innocenza, niente impero», Limes 11/2022, «America?», pp. 213-220.

42) Si veda l’intervista a M. KIMMAGE in questo volume

43) Musil, ovviamente, si riferiva allo spirito tedesco. Cfr. R. MUSIL, L’uomo tedesco come sintomo, Bologna 2015, Pendragon.

_____________________________________________

Leggi anche:

L’ideologia Woke incarna la guerra che l’Occidente dichiara a sé stesso

«Wokismo»: il totalitarismo del secolo XXI

Francia: un libro denuncia la rivoluzione woke

Un invito a risvegliarsi dalla ‘Rivoluzione del Risveglio’ (Woke Revolution) che ci sta assediando