Di Angelo Crespi

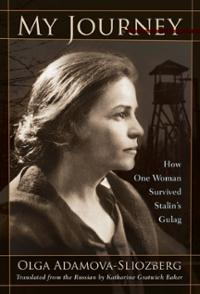

Olga ha un bel profilo. I capelli lisci raccolti sulla nuca in uno chignon le incorniciano il viso. La fronte spaziosa, il naso ben disegnato, le labbra carnose serrate. Gli occhi guardano in lontananza. Olga Adamova-Sliozberg così appare in una fotografia degli anni Trenta. È una bella donna: una famiglia agiata, un marito, due piccoli figli, un lavoro appagante. Insomma, un futuro di gioia. Nessuna incertezza, nessun dubbio deturpa quel ritratto. Ancora non presagisce che presto dovrà iniziare il suo cammino. Anzi, Moj put’, il mio cammino, una parola, put’, che in russo spesso è associata a un’idea di “strada segnata” di “destino”.

Non sa che il suo destino sarà dunque assai diverso dalle rassicuranti premesse della foto. Inizi del 1936: Olga rientra a casa dal lavoro e non trova più il marito. “L’ hanno portato via” riferisce la bambinaia. Pochi giorni dopo arrestano anche lei. “E meglio che saluti i bambini” dice l’aguzzino, quasi con voce compassionevole. Il maschietto è sveglio, la bambina dorme. Li rivedrà dopo venti anni di Gulag. Inizia così, in modo drammaticamente semplice, senza nessun apparente motivo, la via crucis di uno dei milioni di martiri del comunismo. Olga avrà la fortuna di sopravvivere alla macchina infernale d’odio e disumanità progettata dal regime staliniano per avverare in terra il paradiso del proletariato. Con una determinazione fuori dal comune, racconterà poi in un diario le tragiche vicissitudini della sua prigionia.

Un manoscritto che inizia a circolare clandestinamente dopo il 1956, proposto perla pubblicazione nel 1963, ma che rimane inedito fino al 1989, anno della fine del comunismo. E oggi pubblicato anche in Italia con il titolo, appunto, di Il mio cammino (Le Lettere, Firenze, pp.218, €16,00), Un lavoro di memoria che ripropone al femminile la lucida analisi sul sistema concentrazionario fatta da Aleksandr Solzenicyn in Una giornata di Ivan Denisovic. Un lavoro di memoria che assolve a quel compito morale icasticamente riassunto nella risposta “posso” data da Anna Achmatova, la più grande poetessa russa, mentre era in fila davanti alle carceri di Leningrado in attesa del figlio a una donna che le domandava: “Ma questo lei può descriverlo?”.

Olga prese infatti la decisione, qualora fosse riuscita a scampare alla morte, di raccontare tutto il male del Gulag proprio sentendo una compagna di cella dire: “Se un giorno uscirò di qui, vivrò come se niente fosse successo. Non racconterò mai a nessuno quello che ho passato e farò di tutto per dimenticarlo” Un canto corale, quasi epico Non dimenticare è invece il monito di questa tragica tranche de vie. Olga ripercorre con freddezza i gironi infernali di questa discesa agli inferi. Dal punto di vista psicologico: innanzitutto, la sorpresa quando si viene arrestati. L’incredulità che, quasi comicamente, sfocia nell’idea di rivolgersi a Stalin per far valere la propria innocenza. Poi, l’assunzione della colpa che in modo diabolico il sistema carcerario riesce a insinuare nell’imputato. Quindi la rassegnazione che sostituisce, man mano, un iniziale sentimento di ribellione. Dal punto di vista fisico: la disumana condizione in cui versano i detenuti dell’arcipelago Gulag, donne comprese.

Le torture, gli interrogatori finalizzati a far ammettere al condannato di essere, secondo l’onnicomprensivo articolo 58 del codice penale russo, un “nemico del popolo”, le deportazioni fino alla ghiacciata regione della Kolyma, il freddo, il gelo, il lavoro bestiale, la cattiveria dei carcerieri. E in questo delirio disumano, si intrecciano le storie, altrettanto tristi, delle compagne di sventura, i loro volti emaciati e abbruttiti, i racconti, le delazioni, le false speranze, le amicizie che nascono anche nel luogo del male assoluto, il tentativo di restare persone pur negli ingranaggi spersonalizzanti del Gulag.

Il racconto della Adamova-Sliozberg si fa così canto corale, epica di un popolo abituato alle sofferenze, atto d’accusa definitivo contro il comunismo. Poco importa, che Olga verrà poi liberata. Che otterrà una tardiva quanto inutile riabilitazione: venti anni di sofferenze che nessuno potrà mai restituire, un marito morto, la vita irrimediabilmente segnata. Un solo male: il nazicomunismo Resta da capire, pur ormai nell’abbondanza delle fonti, di cui Il mio cammino è solo l’ennesimo tassello, come non si riesca fino in fondo a smitizzare la grandezza del comunismo. Neppure di fronte a esempi lampanti, l’apologeta convinto rinuncia a questa utopia che ha prodotto più di cento milioni di morti nel Novecento. Soprattutto riesce ancora difficile, l’equiparazione del fenomeno Gulag ai lager nazisti. Come se un male assoluto potesse avere una gradazione differente solo perché differenti le finalità con cui è stato compiuto: da un lato, il progetto di sterminio di una razza, dall’altra il progetto di sterminio di un popolo.

Senza sminuire la portata storica della Shoah, oggi il rimontante antisemitismo, fomentato guarda caso da frange della sinistra ex comunista o altromondista, dimostra come si saldino i due poli e possano essere ricompresi in un unico sostantivo: il nazi-comunismo. L’uso di questa categoria potrebbe finalmente annullare le velleità dei (purtroppo) tanti che ai giorni nostri continuano a salvare il comunismo in nome dell’idea che lo ha mosso. Il termine “comunista” sarebbe, allora, al pari di “nazista” un aggettivo dequalificante da abbandonare e non una bandiera da sventolare con gioiosa protervia, un marchio infame da nascondere e non la felice evoluzione ipotizzabile per ogni democrazia.

Quando nel 1998 fu pubblicato il Libro nero del comunismo di Stéphan Courtois, Norberto Bobbio rilasciò un’intervista a l’Unità, in cui auspicava questo processo di identificazione. Il filosofo torinese diceva: “La ragione dichiarata di questa contabilità (quella presente nel Libro nero… ndr) è di farla finita una volta per sempre di distinguere, rispetto alla vastità del crimine, il comunismo dal nazismo. Ci sarebbe, se mai, da domandarsi – e gli autori indubbiamente lo fanno – perché questa distinzione sia stata fatta e ne sia seguita non soltanto una attenuazione delle responsabilità dei regimi comunisti, ma anche una sopravvivenza del comunismo”. E ancora: “…non c’è paese in cui sia stato instaurata un regime comunista, ove non si sia imposto un sistema di terrore. Possono variare i meccanismi dell’esercizio del terrore, la quantità e la qualità delle vittime, ma è dovunque, ripetiamo pure con forza, dovunque, identica la spietatezza, l’arbitrarietà e l’enormità dell’uso della violenza per mantenere il potere”.

E più oltre: “Questo universalismo dispotico appartiene alla natura stessa del comunismo storico. Se è così, e il libro offre una prova ineccepibile che è così, non ci si può non porre la domanda se la forma dispotica del potere non sia connaturata all’essenza stessa del comunismo. Coloro che ne tentano una difesa, hanno un bel dire: “Il comunismo storico è stato una forma degenerativa del comunismo ideale”. Ma come mai questa degenerazione è avvenuta sempre e dappertutto?”. La ragione di questo, per ora, non accettato raffronto tra comunismo e nazismo è forse nella falsità che ha ispirato e talora ancora ispira gli intellettuali di sinistra di tutto il mondo. Sosteneva Sartre di essere più sensibile all’uso che la borghesia fa delle rivelazioni sui campi di concentramento piuttosto che alla loro esistenza vera e propria.