Corriere della Sera,, La Lettura,

Corriere della Sera,, La Lettura,

18 Febbraio 2018

Thomas Piketty individua un progetto di organizzazione sociale della Chiesa dietro la creazione di concetti come possesso, accumulazione, investimenti, consumo. Anche il peccato di Giuda diventa l’avidità più che il tradimento

di Amedeo Feniello

La nostra idea di Medioevo resta carica di pregiudizi. Ne incontriamo a bizzeffe, non solo nel quotidiano. Uno di essi ci porta lontano: all’idea cioè che il Medioevo cristiano fosse privo di un pensiero economico. Pensiero che, secondo i più, emerge solo dopo, in un mondo secolarizzato figlio della Riforma protestante, della rivoluzione scientifica e industriale. In una parola, nella Modernità.

Nel 2002 uno dei medievisti italiani di maggiore spessore internazionale, Giacomo Todeschini, pubblicava un libro — I mercanti e il tempio (il Mulino) — nel quale ribatteva punto per punto questa idea, proponendo un Medioevo della riflessione sui temi etici della finanza, ricco e innovativo.

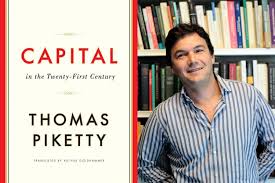

Ora il volume è stato ripubblicato in Francia; ma si tratta, a ben vedere, di un altro libro. Innanzitutto, grazie alla sapiente traduzione di Ida Giordano (con la collaborazione di Mathieu Arnoux). Poi, per i saggi ritocchi compiuti dallo stesso Todeschini. Ma specialmente per la prefazione di Thomas Piketty, dal suggestivo titolo Il Capitale cristiano, che fa da suggello a questa edizione.

Partirò proprio da questo punto, dal concetto di «Capitale cristiano», un’affermazione forte, adesso che ci avviciniamo al bicentenario della nascita di Karl Marx, ma da non trascurare. L’analisi di Todeschini porta su questa strada, con una ricerca accuratissima e ad ampio spettro (da sant’Ambrogio fino a Calvino) che mostra come la maggior parte delle nozioni economiche che noi associamo al capitalismo finanziario moderno trovino in realtà la loro origine nell’edificio intellettuale che si sviluppa nell’Occidente cristiano tra TVIII e il XV secolo. Una vera e propria cattedrale romanica, sulla quale si costruiscono fiumi di interpretazioni, riflessioni, critiche volte ad uno scopo principale: «La giustificazione e l’esplicitazione — osserva Piketty — di un reale progetto d’organizzazione sociale e di dominazione politica e religiosa», pianificato e promosso dalla Chiesa.

Partirò proprio da questo punto, dal concetto di «Capitale cristiano», un’affermazione forte, adesso che ci avviciniamo al bicentenario della nascita di Karl Marx, ma da non trascurare. L’analisi di Todeschini porta su questa strada, con una ricerca accuratissima e ad ampio spettro (da sant’Ambrogio fino a Calvino) che mostra come la maggior parte delle nozioni economiche che noi associamo al capitalismo finanziario moderno trovino in realtà la loro origine nell’edificio intellettuale che si sviluppa nell’Occidente cristiano tra TVIII e il XV secolo. Una vera e propria cattedrale romanica, sulla quale si costruiscono fiumi di interpretazioni, riflessioni, critiche volte ad uno scopo principale: «La giustificazione e l’esplicitazione — osserva Piketty — di un reale progetto d’organizzazione sociale e di dominazione politica e religiosa», pianificato e promosso dalla Chiesa.

Un progetto che si sviluppa lungo tanti tracciati. Le idee di avere, di possesso, di scambio, di consumo, di dono, di accumulazione, di indennizzo, di investimento, di industria, di bene comune sono tutti retaggi del pensiero medievale, cui contribuirono personaggi straordinari, come i grandi Papi Gregorio VII e Innocenzo III; o intellettuali di peso sorprendente — per citarne solo qualcuno: Bernardo di Chiaravalle, Pier Damiani, Ruperto di Deutz, Tommaso d’Aquino, Pier di Giovanni Ulivi. Temi che plasmano in profondità il Medioevo e che transitano, con evoluzioni semantiche profonde, sino a noi, ma spesso non del tutto purgati dal loro significato originario.

Questa nozione del Capitale, fatta non solo di pratiche dottrinarie ma di un evidente pragmatismo, segue una evoluzione definita, legata all’idea di ricchezza e di economia: questioni che, dal IV secolo in poi, da quando la società occidentale si cristianizza, diventano per la Chiesa in formazione problemi da affrontare senza infingimenti, faccia a faccia. In ima condizione in cui essa si trovava ad accumulare vaste ricchezze, risultava indispensabile pensare ai requisiti di «una proprietà giusta e di una economia cristiana». La ricchezza diventa allora una componente positiva della società cristiana, col vincolo però che parte dei beni accumulati dai fedeli venisse trasmessa alla Chiesa e che fossero rispettate un certo numerò di regole economiche e finanziarie.

Nascono norme. Canoni. Misure. E con esse un immaginario fatto di figure simbolo, tra cui Giuda, riletto non più e soltanto come l’incarnazione del traditore, ma per la sua cupidigia e avidità: lui, che voleva convertire in monete sonanti l’unguento prezioso che Maria di Betania cospargeva sui piedi di Cristo, viene presentato, proprio a partire da questo episodio, come l’emblema del cattivo cristiano, che confonde un utile a breve termine e finito — il denaro — con un altro a lungo termine — l’eternità del Paradiso.

Nascono norme. Canoni. Misure. E con esse un immaginario fatto di figure simbolo, tra cui Giuda, riletto non più e soltanto come l’incarnazione del traditore, ma per la sua cupidigia e avidità: lui, che voleva convertire in monete sonanti l’unguento prezioso che Maria di Betania cospargeva sui piedi di Cristo, viene presentato, proprio a partire da questo episodio, come l’emblema del cattivo cristiano, che confonde un utile a breve termine e finito — il denaro — con un altro a lungo termine — l’eternità del Paradiso.

Modello cui si oppone quello del monastero, il quale si regge su un’utilità economica solidale, dove tutto è di tutti e di nessuno, perché ogni monaco appartiene ad una medesima comunità, basata su una razionalità di comportamenti economici (basti pensare alla figura che affianca l’abate, il ceilarius ovverosia l’economo). Comunità per la quale le logiche del commercio e della rivendita delle eccedenze, come quelle della buona e ragionata gestione del patrimonio, vengono rivendicate come pratiche legittime e riconosciute. Capacità che, a partire dall’ XI secolo, trasforma i monasteri nei grandi motori economici della centralizzazione ecclesiastica.

Questo mondo del «Capitale cristiano» si anima di tante storie. Fra le più seducenti c’è quella che riguarda una delle grandi reliquie della Cristianità: la corona di spine, che fu protagonista di un frenetico scambio, che terminò nel 1239, tra il re di Gerusalemme Baldovino, il re di Francia Luigi IX e alcuni mercanti veneziani e francesi. Scambio che presuppone una questione importante, che non è soltanto quella del mercato delle reliquie — tipico del Medioevo — ma concerne il valore stesso della corona: che prezzo attribuire a questo sancta sanctorum?

Non c’era al mondo niente di comparabile. Niente di più sacro appartenuto al Cristo. Fatto sta che, nella sua peregrinazione commerciale, la corona si trasforma, quasi sospesa in uno spazio compreso tra l’economia profana e quella del sacro: la sua essenza magico-religiosa, infatti, si desacralizza modificandosi in mezzo di pagamento — diventa appunto un mero oggetto di pegno — a causa di un debito non pagato da Baldovino ai veneziani; pegno che però sarà riscattato da alcuni mercanti francesi, che trasmuteranno il pegno in munus, ossia di nuovo in un dono sacro per il re di Francia.

Non c’era al mondo niente di comparabile. Niente di più sacro appartenuto al Cristo. Fatto sta che, nella sua peregrinazione commerciale, la corona si trasforma, quasi sospesa in uno spazio compreso tra l’economia profana e quella del sacro: la sua essenza magico-religiosa, infatti, si desacralizza modificandosi in mezzo di pagamento — diventa appunto un mero oggetto di pegno — a causa di un debito non pagato da Baldovino ai veneziani; pegno che però sarà riscattato da alcuni mercanti francesi, che trasmuteranno il pegno in munus, ossia di nuovo in un dono sacro per il re di Francia.

Il libro apporta insomma una serie di elementi inaspettati non solo per la conoscenza della storia delle idee economiche, ma per chiarire tante prospettive che sono alla base del capitalismo moderno. Come ad esempio il tema del diritto di proprietà che, come assunto teorico, non nasce alla fine del XVII secolo, ma è un prodotto tipico delle dottrine cristiane volte ad assicurare la perennità della Chiesa come organizzazione religiosa e patrimoniale.

Concretezza di analisi che tocca altri argomenti, tra cui quello dell’usura, dove il problema centrale che ci si pose non fu tanto quello di proibire l’usura, ma piuttosto di regolare, dice Todeschini, «le forme di investimento e di possesso ammissibili, di assicurarsi che il capitale fosse adoperato nelle forme più legittime», in maniera conforme con la dottrina cristiana.

Con un’ultima storia. Quando a Papa Innocenzo IV, nel cuore del Duecento, fu chiesto che cosa pensasse dell’usura, rispose grossomodo così: che non era quello il problema in quanto tale, ma che una ricchezza troppo elevata raggiunta in maniera così facile avrebbe spinto tanti a scegliere quella strada piuttosto che darsi ad attività altrettanto sicure, ma più faticose, figlie di una economia reale più che artificiale.

Una bella lezione medievale, per i maestri della finanza creativa.