Osservatorio Internazionale cardinale Van Thuan

Osservatorio Internazionale cardinale Van Thuan

23 Novembre 2022

Testo della conferenza-video tenuta il 10 novembre 2022 su invito di Cooperatores Veritatis (qui il video)

di Stefano Fontana

Il Concilio come problema

La questione principale per chi affronta il tema del Vaticano II è di stabilire se esso costituisca in qualche modo un problema in se stesso, o se i problemi sono nati dalla sua applicazione la quale sarebbe avvenuta con forzature, errori, fughe scriteriate in avanti.

La questione principale per chi affronta il tema del Vaticano II è di stabilire se esso costituisca in qualche modo un problema in se stesso, o se i problemi sono nati dalla sua applicazione la quale sarebbe avvenuta con forzature, errori, fughe scriteriate in avanti.

La posizione espressa da Benedetto XVI è la seconda: gli equivoci sono dipesi dal fatto che è stata applicata una ermeneutica sbagliata, che egli ha tentato di correggere nel discorso del dicembre 2005 alla Curia romana. Benedetto XVI, anche quando era il teologo e cardinale Ratzinger, ha sempre suggerito di attenersi ai testi e di considerarli dentro la tradizione della Chiesa e non viceversa.

Bisogna però chiedersi se i testi dei documenti conciliari permettono questo, o se, invece, negli stessi documenti del Vaticano II ci sia qualcosa che non torna.

Bisogna però chiedersi se i testi dei documenti conciliari permettono questo, o se, invece, negli stessi documenti del Vaticano II ci sia qualcosa che non torna.

Non intendo dire qualcosa di sbagliato, ma qualcosa di detto in modo tale da fornire pezze di appoggio anche a chi avesse interpretato quei testi al di fuori o contro la tradizione della Chiesa.

È mio parere che così stiano le cose, ossia che non si tratti solo di una deviata applicazione del Concilio, sulla quale per altro non ci possono essere dubbi, ma che il Concilio stesso, in taluni aspetti che subito indicherò, costituisca un problema. Ritengo anche che nel tempo la Chiesa dovrà chiarire e sistemare dottrinalmente molti problemi inaugurati dal Concilio, ripeto: dal Concilio e non solo dalla sua applicazione. Lo slogan “tornare al Concilio” non è sufficiente.

Jacques-Maritain

Su quali basi possiamo dire che il Concilio stesso costituisce un problema? Prima di sviluppare il motivo principale, accenno qui a due semplici constatazioni. La prima è che quanti hanno male interpretato e applicato il Vaticano II, tuttavia lo hanno fatto citando i testi del Concilio.

La seconda è che già durante il Concilio, quindi prima ancora che iniziasse la sua applicazione, molte erano le menti che, magari anche dopo una prima adesione, avevano espresso profonde perplessità e preoccupazioni sul Concilio. Ricordo René Laurentin, Hubert Jedin, Divo Barsotti e lo stesso Maritain.

Veniamo ora all’aspetto principale per cui il Concilio deve essere considerato come problema, ossia al suo carattere pastorale.

Veniamo ora all’aspetto principale per cui il Concilio deve essere considerato come problema, ossia al suo carattere pastorale.

La pastoralità, che era la finalità stessa del Concilio e il motivo per cui fu convocato, si dimostra essere, paradossalmente, la principale causa di confusione e l’origine di tutti i problemi sorti.

Ricordo che non c’era mai stato nella storia un Concilio pastorale e che Gianni Baget Bozzo scrisse che dopo il Vaticano II diventerà impossibile pensare ad un Concilio dogmatico, tanta è la cesura costituita da questa novità.

Le parole con cui Giovanni XXIII espresse la finalità pastorale del Concilio nel discorso di apertura Gaudet Mater Ecclesia, suscitano ancora oggi notevole stupore per la loro ingenuità. Egli sembrava pretendere che si potesse tenere ferma la dottrina rivelata e nello stesso tempo cambiarne l’esposizione, il linguaggio, il modo di porla e di porsi ponendola. Come conservare integro il contenuto di una scatola cambiando la confezione esterna.

A dire il vero, egli stesso dovette anche precisare, nel medesimo discorso, che ci sarebbe voluto anche un “ripensamento” della dottrina, ma nel suo entusiasmo ciò non sembrava rappresentare un grande problema.

A dire il vero, egli stesso dovette anche precisare, nel medesimo discorso, che ci sarebbe voluto anche un “ripensamento” della dottrina, ma nel suo entusiasmo ciò non sembrava rappresentare un grande problema.

Toccò a Paolo VI, come noto, esprimere la presa di coscienza di questo rilevante problema: cambiare il modo di dire la dottrina avrebbe comportato necessariamente anche un ripensamento della dottrina, ripensamento che si cercò di attuare nella forma dell’approfondimento più che dell’aggiornamento, non riuscendoci però né sempre né in modo chiaro.

Vorrei soffermarmi a sottolineare l’importanza di questo punto dalle conseguenze degne di grande attenzione. Cambiare il modo di parlare al mondo – questo è l’intento pastorale del Concilio – richiede di porsi dal punto di vista del mondo, di capire le sue esigenze e, da quel punto di vista, ripensare la dottrina per poterla formulare in modo più conforme alle esigenze del mondo. Bisognava far proprio il linguaggio del mondo ed esprimere le verità di fede utilizzando quel linguaggio.

Questo impegno conteneva gravi pericoli, era una operazione di estrema delicatezza e il Concilio si era avventurato su un terreno minato.

Questo impegno conteneva gravi pericoli, era una operazione di estrema delicatezza e il Concilio si era avventurato su un terreno minato.

Un punto era nevralgico: bisognava impedire che l’utilizzo del linguaggio del mondo non volesse dire anche l’utilizzo del punto di vista del mondo, ossia che la prospettiva pastorale avesse la meglio sulla dottrina.

Ancora più precisamente: bisognava evitare che il punto di vista del mondo esprimesse esso stesso una compartecipazione alla definizione della dottrina attraverso una ermeneutica mondana considerata come espressione dello Spirito.

Le due posizioni, si badi bene, non emersero solo dopo il Concilio ma erano presenti anche nei suoi lavori.

Le due posizioni, si badi bene, non emersero solo dopo il Concilio ma erano presenti anche nei suoi lavori.

La seconda era portata avanti dai teologi di punta, da alcuni noti vescovi europei e in generale dalla minoranza.

Questo obiettivo, che i periti teologi avevano già in mente perché già virtualmente contenuto nella Nouvelle Theologie da cui provenivano, non entrò massicciamente ed evidentemente nei testi conciliari, ma non ne è nemmeno rimasto completamente assente. Non fu detto, ma insinuato, almeno nel senso di porre le basi perché potesse emergere in seguito.

La natura pastorale del Concilio produsse alcune conseguenze importanti sulla dottrina. Ne elenco alcuni per brevità:

- L’intento pastorale selezionò gli argomenti da trattare, per esempio non ci fu alcun pronunciamento sul comunismo per permettere la partecipazione degli Ortodossi – concordata con la Russia nel famoso incontro di Metz – ossia in vista del dialogo ecumenico che il Vaticano II voleva sviluppare. Faccio notare che la cosa è di grande peso: sia perché risulta incomprensibile volersi confrontare col mondo moderno evitando di parlare del comunismo che della modernità – come sostiene qualche filosofo – rappresenta la maturità; sia perché a quel tempo molti alti ecclesiastici erano nelle carceri comuniste.

- Il fatto di non trattare dottrinalmente tutti gli argomenti del Credo ottenne l’esito di avere dei documenti dottrinali ma di non avere tutta la dottrina. Qui nacque un equivoco importante: data la novità pastorale, e quindi la unicità di questo Concilio rispetto a tutti i precedenti, il Vaticano II fu assunto come chiave di lettura dei precedenti, ossia trasferì all’indietro il proprio intento pastorale. Per questo fu assunto come un “dogma” dottrinale, ma con l’assurdo che non conteneva tutta la dottrina.

- L’intento pastorale condizionò la trattazione teologica di taluni argomenti, come per esempio il rapporto tra Scrittura e Tradizione, per non dire cose troppo sgradite ai protestanti;

- L’intento pastorale conteneva lo sdoganamento della modernità filosofica. Si pensava che per parlare all’uomo contemporaneo si dovesse anche utilizzare i suoi strumenti di pensiero, che però erano improntati al principio di immanenza. Implicitamente il Concilio conteneva, nei suoi stessi intenti non sufficientemente chiariti, la rinuncia a che la rivelazione avesse delle pretese veritative ed epistemiche. La Fides et ratio di GPII e le riflessioni di BXVI su ragione e fede purtroppo non bastarono a correggere questa linea.

Direi però che la conseguenza principale della scelta pastorale, quella che spiega anche le errate applicazioni del Concilio, è un’altra e consiste nel linguaggio dei documenti conciliari, che non è più definitorio ma narrativo, esistenziale, sfaccettato, allusivo, teologicamente impreciso.

Direi però che la conseguenza principale della scelta pastorale, quella che spiega anche le errate applicazioni del Concilio, è un’altra e consiste nel linguaggio dei documenti conciliari, che non è più definitorio ma narrativo, esistenziale, sfaccettato, allusivo, teologicamente impreciso.

Questo per due motivi, ambedue pastorali: si voleva farsi capire da tutti e non si voleva più adoperare un linguaggio di condanna degli errori. Due motivi pastorali che però ebbero conseguenze enormi sulla comprensione della dottrina conciliare.

Ciò contraddistingue principalmente la Gaudium et spes, la cui definizione di “Costituzione pastorale” è piuttosto problematica, ma è ben presente in tutti i documenti. Il linguaggio allusivo e non definitorio ha introdotto concetti, come per esempio quello di “segni dei tempi”, che si prestano alle più varie manipolazioni, e ha prodotto documenti, come per esempio quello sul dialogo interreligioso, dal carattere generico e molto impreciso, con la responsabilità di aprire dei percorsi senza dare sufficienti criteri per intraprenderli in modo corretto dal punto di vista delle verità di fede. Il linguaggio del Concilio rappresenta a mio avviso il principale guaio in esso contenuto, e ciò dipende direttamente dal suo carattere pastorale.

Da tutti questi elementi sembra emergere, in conclusione, che dietro la pastoralità del Concilio stava un progetto di “cambio di paradigma”, come si dice oggi, che il Vaticano II non assunse totalmente, ma che adombrò, offrendogli spunti, occasioni, spiragli, punti di appoggio.

Da tutti questi elementi sembra emergere, in conclusione, che dietro la pastoralità del Concilio stava un progetto di “cambio di paradigma”, come si dice oggi, che il Vaticano II non assunse totalmente, ma che adombrò, offrendogli spunti, occasioni, spiragli, punti di appoggio.

Ai giorni nostri, i teologi più spinti in fatto di sinodalità fondano le loro tesi sui testi conciliari, come fa del resto il Cammino sinodale tedesco.

Non si può dire che i testi conciliari contenessero in modo evidente e completo le attuali concezioni molto problematiche della sinodalità, ma si può dire che queste ultime possono ora trovare in quei testi dei trampolini per il loro lancio. Si può pensare che si tratti solo di una errata ermeneutica?

Variazioni nella Dottrina sociale della Chiesa

Cerchiamo ora di mettere a fuoco le variazioni della DSC dopo il Concilio. La questione deve essere divisa in due fasi: fino a Benedetto XVI e nel pontificato attuale. Nella prima fase le variazioni ci sono state, in dipendenza dalle fessure contenuto nei testi conciliari; nella seconda fase le variazioni sono esplose e riguardano oggi l’intera DSC e non solo qualche su tema specifico.

Cerchiamo ora di mettere a fuoco le variazioni della DSC dopo il Concilio. La questione deve essere divisa in due fasi: fino a Benedetto XVI e nel pontificato attuale. Nella prima fase le variazioni ci sono state, in dipendenza dalle fessure contenuto nei testi conciliari; nella seconda fase le variazioni sono esplose e riguardano oggi l’intera DSC e non solo qualche su tema specifico.

Dopo il Concilio, il magistero non ha più detto con parole chiare che l’autorità viene da Dio. Il punto mi sembra degno di nota. Fino a Pio XI e a Pio XII l’espressione di questa derivazione dell’autorità era sempre presente. Ha anche dato delle definizioni di bene comune piuttosto insufficienti, non chiarendo se il bene comune richieda per sua esigenza essenziale la presenza pubblica del culto verso Dio, il ruolo pubblico della religione cristiana e della Chiesa.

Da questo punto di vista era già carente la definizione di bene comune della Gaudium et spes che però viene ripresa quasi tale e quale dalla Caritas in veritate di Benedetto XVI.

Da questo punto di vista era già carente la definizione di bene comune della Gaudium et spes che però viene ripresa quasi tale e quale dalla Caritas in veritate di Benedetto XVI.

Non è sufficiente dire che il bene comune è l’insieme delle condizioni che permettono alla persona umana di conseguire la propria perfezione, se non si precisa cosa sia questa perfezione e se essa possa o non possa essere conseguita senza Dio.

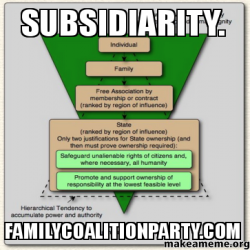

Anche il principio di sussidiarietà ha subito delle variazioni, nel senso che non sempre è stato detto con la dovuta chiarezza che questo principio si fonda sull’ordine sociale finalistico, fuori del quale si riduce a rivendicazioni di libertà dallo Stato e dalle società superiori prive di giustificazione.

Anche il principio di sussidiarietà ha subito delle variazioni, nel senso che non sempre è stato detto con la dovuta chiarezza che questo principio si fonda sull’ordine sociale finalistico, fuori del quale si riduce a rivendicazioni di libertà dallo Stato e dalle società superiori prive di giustificazione.

Un’altra discontinuità è rappresentata dal fatto che il magistero non ha più parlato di “civiltà cristiana” e di “società cristiana”, concedendo molto ad un concetto di laicità dipendente dalle correnti del pensiero moderno e ad un concetto troppo ottimista del processo di secolarizzazione.

Un’altra variazione consiste nell’accoglienza nei documenti magisteriali della cosiddetta “centralità della persona” nella quale si nota una apertura alla visione della persona tipica della modernità, frutto del personalismo cristiano di Mounier e di Maritain. ù

Due passaggi della GS sono rimasti famosi: la persona è principio soggetto e fine della società; e l’altro: l’uomo è l’unica creatura che Dio abbia voluto per se stesso. In queste due frasi ambiguità contenutistiche ed espressive si intrecciano. Si è giustamente cercato di adoperare il concetto di persona incentrandolo in Cristo, depurandolo quindi dall’individualismo a-finalistico del pensiero moderno, ma l’operazione non è sempre riuscita al meglio.

Due ultime variazioni vale la pensa di ricordare qui, ambedue strettamente dipendenti dai testi conciliari. ù

Due ultime variazioni vale la pensa di ricordare qui, ambedue strettamente dipendenti dai testi conciliari. ù

La prima riguarda il rapporto del cattolicesimo con le religioni non cristiane. Il documento conciliare relativo al problema era molto impreciso e carente. Insigni islamisti dichiarano che le parole espresse in quel documento sull’islam denotano una considerevole ignoranza del problema. In seguito, il dialogo interreligioso ha prodotto cambiamenti anche nel campo della DSC.

Si sono infiltrati due concetti poco chiari o addirittura errati: il primo è che la società multireligiosa sia un bene da perseguire in sé; il secondo è che sia possibile un dialogo interreligioso sui problemi di giustizia e pace, indipendentemente dai principi teologici fondamentali. Come vedremo tra breve, questi due principi sono addirittura deflagrati nel pontificato di Francesco dando luogo ad equivoci di grande portata. Essi però vengono da più lontano.

Il secondo riguarda il tema nevralgico della libertà di religione. La Dignitatis humanae ha posto il problema senza risolverlo. O meglio, si pensava di averlo risolto, ma così non è stato. L’argomento riguarda da vicino la DSC, perché se esiste una naturale libertà di aderire a qualsiasi religione, quella cattolica perde ogni carattere di primato e di unicità, sicché la sua DS viene ridimensionata ad una opinione di una qualsiasi agenzia sociale.

Il secondo riguarda il tema nevralgico della libertà di religione. La Dignitatis humanae ha posto il problema senza risolverlo. O meglio, si pensava di averlo risolto, ma così non è stato. L’argomento riguarda da vicino la DSC, perché se esiste una naturale libertà di aderire a qualsiasi religione, quella cattolica perde ogni carattere di primato e di unicità, sicché la sua DS viene ridimensionata ad una opinione di una qualsiasi agenzia sociale.

Ed infatti dopo il Concilio non è stato più detto in nessun documento che la religione cattolica ha diritto ad un trattamento particolare rispetto alle altre religioni. Oggi, quando la Chiesa cattolica rivendica un proprio ruolo pubblico lo fa a partire dal principio della libertà di religione. La cosa è molto grave, perché lo stesso può fare un’altra religione e, in questo modo, la cattolica rinuncia all’assolutezza della propria verità. La verità, se ci pensiamo bene, se non è assoluta, non è.

La Dignitatis humanae dice che il diritto alla libertà di religione si fonda sulla dignità della persona, facendo credere che tale dignità possa mantenersi indipendentemente dal Dio vero; dice che non deve contrastare con l’ordine pubblico, tralasciando che l’ordine pubblico non è possibile senza il Dio vero; dice infine che questo principio nulla toglie ai doveri delle persone e delle società verso l’unica vera religione di Cristo, ma dimentica di citare il dovere degli Stati o delle autorità politiche.

La Dignitatis humanae dice che il diritto alla libertà di religione si fonda sulla dignità della persona, facendo credere che tale dignità possa mantenersi indipendentemente dal Dio vero; dice che non deve contrastare con l’ordine pubblico, tralasciando che l’ordine pubblico non è possibile senza il Dio vero; dice infine che questo principio nulla toglie ai doveri delle persone e delle società verso l’unica vera religione di Cristo, ma dimentica di citare il dovere degli Stati o delle autorità politiche.

Non è però chiaro come potrebbero le persone e le società rendere il dovuto culto pubblico a Dio in presenza di uno Stato laico, o agnostico o ateo. La cosa contrasta con quanto affermato dalla DSC circa la negatività e il danno dell’ateismo per la vita sociale e politica.

È difficile spiegare queste discontinuità solo con una inidonea interpretazione e applicazione del Vaticano II. Esse hanno origine anche nei testi del Concilio, nella inadeguatezza di quello sul dialogo interreligioso, sulla fragilità di quello sulla libertà religiosa, nel testo complicato della Gaudium et spes che, non va dimenticato, non parla mai di Dottrina sociale della Chiesa.

È difficile spiegare queste discontinuità solo con una inidonea interpretazione e applicazione del Vaticano II. Esse hanno origine anche nei testi del Concilio, nella inadeguatezza di quello sul dialogo interreligioso, sulla fragilità di quello sulla libertà religiosa, nel testo complicato della Gaudium et spes che, non va dimenticato, non parla mai di Dottrina sociale della Chiesa.

I fautori della lettura modernista del Vaticano II lo avevano fatto subito notare, come anche avevano fatto notare che la Octogesima adveniens (1971) con cui Paolo VI commemorava la Rerum novarum, non era una Enciclica ma solo una Lettera apostolica. Anche contrastando questa interpretazione modernista come ha fatto la Caritas in veritate, sostenendo che in realtà Paolo VI con la Evangelii nuntiandi e con la Populorum progressio avrebbe rilanciato la DSC, non si può non convenire nel dire che il Vaticano II non ha trattato molto bene la DSC.

Se arriviamo poi a parlare dell’ultima fase del post-concilio, ossia l’attuale pontificato, dobbiamo dire che la destructio della DSC ha raggiunto livelli piuttosto alti.

Se arriviamo poi a parlare dell’ultima fase del post-concilio, ossia l’attuale pontificato, dobbiamo dire che la destructio della DSC ha raggiunto livelli piuttosto alti.

Molti esperti dicono che con Francesco è in atto un Vaticano III non convocato. Altri dicono che siccome egli non ha partecipato al Vaticano II procede in modo assolutamente libero da queste categorie.

Certamente nel pontificato di Francesco trovano voce non le posizioni di GPII o di BXVI ma le correnti ecclesiali e teologiche che li contestavano. In lui troviamo l’eco di tutta la teologia contemporanea, comprese le avanguardie rivoluzionarie. Ma questo non vuol dire che egli non si colleghi anche al Vaticano II. Si potrebbero fare molti esempi di collegamenti tra Francesco e il Concilio, ma posso soffermarmi solo su uno, che mi sembra il principale.

Lo faccio tornando al carattere pastorale del Vaticano II su cui ci siamo già soffermati. La scelta pastorale intendeva costruire una teologia della pastorale e, contemporaneamente, fermarsi davanti alla possibilità di una teologia pastorale.

Lo faccio tornando al carattere pastorale del Vaticano II su cui ci siamo già soffermati. La scelta pastorale intendeva costruire una teologia della pastorale e, contemporaneamente, fermarsi davanti alla possibilità di una teologia pastorale.

Nella teologia della pastorale era ancora prevalente la dottrina (teologia) che fungeva da criterio per valutare e orientale la pastorale. Questo avrebbe comportato di adattare la dottrina alla pastorale senza stravolgerla. Le cose non si fermarono però a quel punto, perché si passò alla teologia pastorale, nella quale è la pastorale che informa di sé la dottrina.

A quel punto l’esistenza, la storia, le situazioni diventavano il criterio per rileggere la dottrina che avrebbe perso la propria dimensione metafisica e astorica per immergersi nelle vicende storiche del mondo. Il punto è questo: il passaggio dall’una all’altra era voluto e teorizzato dalla teologia contemporanea,  specialmente rahneriana e post-rahneriana.

specialmente rahneriana e post-rahneriana.

Non fu assunto in proprio dal Concilio, che si limitò ad assumerla solo nella forma della teologia della pastorale, ossia in forma moderata, ma ciò non esclude che il Concilio recepisse alcuni punti su cui la successiva teologia pastorale avrebbe potuto sfruttare.

Era inevitabile che la scelta pastorale del Concilio corresse il pericolo di trasformarsi nella teologia pastorale, che storicizza e relativizza la dottrina cattolica, riprendendo la vecchia posizione modernista secondo cui il dogma si evolve storicamente e psicologicamente. Il rischio fu corso, non so con quanta consapevolezza, e una volta corso era molto difficile impedire le conseguenze.

________________________________________

Leggi anche:

I cambiamenti di Francesco nella Dottrina sociale della chiesa