Studi Cattolici n.651 Maggio 2015

Studi Cattolici n.651 Maggio 2015

In un ampio excursus storico sull’economia Italiana dal secondo dopoguerra a oggi, l’economista Roberto Giorni sfata il luogo comune secondo cui la crisi attuale sarebbe conseguenza del «fallimento del mercato». In realtà la nostra economia negli ultimi decenni è più simile al socialismo reale che non all’economia di mercato, e solo recentemente la politica economica dell’Unione europea sembra avvedersi della necessità di contemperare il rigore finanziario con iniziative per lo sviluppo. Da noi, alcune misure del Jobs act del Governo Renzi sembrano avviate nella giusta direzione.

di Roberto Giorni

Un vecchio luogo comune, ancora sostenuto in Italia da troppi politici e dalla Cgil attribuisce le cause della nostra crisi economica ai «fallimenti del mercato». Ma, a ben vedere, che cos’è un mercato? Il sistema economico italiano costituisce un’economia di mercato? Tentiamo di rispondere alla prima domanda almeno secondo un approccio di prima approssimazione, dato che il processo di mercato, per la sua complessità, non è tra i più facili da spiegare né da capire.

Nel discorso pronunciato nel ricevere il Premio Nobel nel 1974, l’economista Friedrich A. von Hayek definì il mercato «un sistema di comunicazione che finisce per essere un meccanismo per compendiare informazioni disperse più efficace di qualsiasi altro deliberatamente progettato dall’uomo». In un mercato funzionante, in altre parole, alla determinazione del sistema di prezzi e salari contribuiscono gli effetti delle informazioni particolari in possesso dei singoli partecipanti: una miriade di fatti che un osservatore scientifico, o qualsiasi altra singola mente, non può conoscere nella sua totalità.

«Proprio qui», come sottolineava Hayek nella medesima occasione, «è la superiorità dell’ordinamento di mercato e il motivo per cui, quando i poteri dello Stato non lo sopprimono, esso finisce regolarmente col sostituirsi ad altri tipi di ordinamento». In sostanza, il mercato consente di utilizzare conoscenze di fatti particolari in numero maggiore rispetto a quelle che chiunque possa avere. In tale contesto nemmeno gli economisti addetti ai lavori, con i loro modelli sofisticati, possono conoscere tutte le determinanti di un tale ordinamento.

Non bisogna poi dimenticare, per comprendere pienamente il pensiero di Hayek, i limiti del metodo matematico dell’economia. Esso consente di descrivere, tramite le equazioni algebriche, il quadro generale di un modello anche laddove ignoriamo i valori numerici che ne caratterizzano la particolare manifestazione. Senza la tecnica matematica, in sostanza, difficilmente gli studiosi sarebbero riusciti a ottenere quel quadro globale delle interdipendenze reciproche dei vari fatti che si producono in un mercato.

Ma tale tecnica – come in sostanza Hayek ribadisce ancora – ha anche fatto illudere non pochi economisti «di poterla usare per determinare e prevedere i valori numerici di quelle grandezze». Eppure i fondatori dell’economia matematica moderna certamente non avevano queste illusioni. Vilfredo Pareto, uno dei padri della teoria, disse chiaramente, nel suo Manuale di economia politica (1906), che il fine non può essere quello di «giungere a un calcolo numerico dei prezzi», perché riteneva «assurdo» presumere di poter accertare tutti i dati.

È peraltro opportuno ricordare che, già nel XVI secolo, i tardoscolastici della Scuola di Salamanca (Molina e altri) avevano posto in evidenza che il pretium iustum matematicum, il prezzo matematico, dipendeva da tante circostanze particolari da restare sconosciuto agli uomini e noto solo a Dio. Pertanto, non a caso Edmund Phelps (economista della Columbia University, Nobel 2006) ha potuto recentemente rilanciare la tesi secondo cui la teoria economica dominante è invasa dal virus della presunzione di certezza.

Il mercato fonte di egoismo?

Nei mercati di libera e leale concorrenza, se osserviamo con attenzione, gli operatori tendono a soddisfare interessi, ma interessi reciproci. Infatti Ego (usiamo i termini efficaci di Lorenzo Infantino) valuta di più ciò che riceve da Alter rispetto a quel che dà in cambio; e, a sua volta, Alter ritiene più importante ciò che ottiene da Ego rispetto a quel che egli invece cede. Diversamente, lo scambio non sarebbe possibile.

La concorrenza non è lotta di tutti contro tutti, ma un processo in cui emergono i più «sociali», i più capaci di soddisfare gli interessi reciproci. In tale àmbito non si può prendere qualcosa senza dare qualcos’altro in cambio. Pertanto il motore dei mercati non può essere l’egoismo. Certo si può discutere se il prezzo è «giusto»; Smith e Hayek infatti non ignorano questo problema.

Il grossolano errore di considerare Smith uno dei padri della società egoistica, anziché della società solidale, ha nuociuto a lui e ai suoi continuatori. Mises e Hayek indicano la scienza che studia i fenomeni del mercato col nome di «catallassi» (dal verbo greco Katallattein o Katallassein che ha il significato di «scambiare» e anche quello di «ammettere nella comunità»). Ciò consente di comprendere che, per Hayek, mercato e diritto procedono di pari passo.

Lo stesso mercato è una norma che vive dentro altre regole. E queste costituiscono l’habitat normativo del mercato. «Un habitat», come sottolinea opportunamente Lorenzo Infantino, «che coincide con lo Stato di diritto, così come esso si è venuto evolutivamente affermando, e non nell’accezione positivistico-kelseniana del termine» (Hayek, Liberalismo, Ideazione, Roma 1996, Prefazione, p. 15). Hayek, infatti, prende di petto il positivismo giuridico di Hans Kelsen e ne indica i gravi pericoli per la libertà: «Sebbene io creda fermamente che il governo debba essere esercitato secondo princìpi approvati dalla maggioranza del popolo», scrive in Legge, legislazione e libertà, «devo ammettere francamente che se democrazia diviene sinonimo di governo della maggioranza dotata di potere illimitato, io non sono democratico» (il Saggiatore, Milano 1994, p. 413).

Hayek, economista e filosofo, dovrebbe essere divulgato fra i non specialisti in cerca di una buona cultura generale e tra gli studenti che studiano economia, a partire dalla scuola secondaria superiore. Ignorare il suo pensiero, come accade a troppi politici, significa ignorare l’essenza del liberalismo classico. E opportuno ricordare, tra l’altro, che Hayek si associa a Lord Acton nel considerare Tommaso d’Aquino il primo whig della storia.

In Italia, d’altra parte, è assente un’autentica cultura liberale. Come sottolinea Dario Antiseri, «la vittoria politica di Dossetti e La Pira portò nel mondo cattolico alla sepoltura della luminosa tradizione del cattolicesimo liberale di Tocqueville, Rosmini, Lord Acton, Röpke e Sturzo. Costituisce, inoltre, un severo atto d’accusa contro le più influenti case editrici il fatto che abbiano vietato e seguitato a proibire al pubblico più ampio la conoscenza di opere di scienziati sociali del livello di Menger, Mises, Hayek, Kirzner» (Corriere della sera, 4.9.2003).

In proposito, il libro di Hayek La società libera (Vallecchi, Firenze 1969), tradotto con nove anni di ritardo, anche per il silenzio della stampa passò direttamente dalla tipografia al macero. Tutti i temi che qui abbiamo toccato, peraltro, si possono ritrovare proprio ne La società libera (Seam, Roma 1998), il fondamentale testo divulgativo di Hayek, con una notevole introduzione di Sergio Ricossa.

La società libera è anche un buon antidoto per superare la mania di dividere l’universo politico in due metà contrapposte: la sinistra e la destra, equivoca classificazione ereditata dai tempi della Rivoluzione francese. «Per ragioni che in parte mi sfuggono», scrive Sergio Ricossa nell’introduzione al libro, «è spesso dato per certo che esiste una cultura di sinistra, e che anzi essa è la sola “sociale”. Dell’esistenza di una cultura di destra talvolta si dubita. Se la si ammette, è per relegarla in una posizione minore. Poiché il fascismo venne giudicato un movimento di destra, la caduta del fascismo e la fondazione della nostra Repubblica sulla base della Costituzione antifascista del 1948 provocarono l’ostracismo di qualunque autore non piacesse alla sinistra. Se non che rimase indimostrato che il fascismo fosse davvero di destra. Mussolini, il creatore del fascismo, nacque socialista e morì socialista. Chi dubita che Giuseppe Bottai sia stato un gerarca fascista? Eppure egli confessò che lui era più socialista dei bolscevichi» (p. 11).

Per sfuggire ai Mussolini e agli Hitler dell’Europa continentale, l’austriaco Hayek scelse l’esilio in Inghilterra e negli Stati Uniti. Poiché era pur sempre un avversario della sinistra (scrisse, tra l’altro, The Road to Serfdom, Chicago 1944 – dedicato ai socialisti di tutti partiti – trad. ital.: La via della schiavitù, Rusconi, Milano 1995; l’ultimo suo libro riguarda The Fatal Conceit: the Errors of Socialism, London 1988, trad. ital.: La presunzione fatale: gli errori del socialismo, Rusconi, Milano 1997), gli intellettuali sinistrorsi lo incasellarono a destra. E poiché la sinistra si definisce «progressista», Hayek passò per un «conservatore». Nelle conclusioni de La società libera, Hayek fornisce anche un significativo contributo alla chiarezza del linguaggio politico, spiegando tra l’altro perché non si ritiene un conservatore.

Il gran calderone della neonata Repubblica

Cerchiamo ora di proporre fatti e opinioni, in una sintesi relativa alla nostra politica economica dalla caduta del fascismo ai nostri giorni, che consentano di far emergere gli elementi per rispondere alla seconda domanda: l’Italia costituisce un ‘economia di mercato? Il primo passo riguarda i primi anni di vita della nostra Repubblica. Se il buon giorno si vede dal mattino, possono bastare alcuni significativi cenni sintomatici.

Subito dopo la Liberazione Marcello Soleri, noto anche per le lotte sostenute nel 1921 per vincere l’ostilità dei socialisti contrari all’abolizione del prezzo politico del pane, era ministro del Tesoro del governo Patri (giugno-dicembre 1945). In tale molo, che ricopri per un periodo brevissimo (morì il 23 luglio), continuò a mettere in guardia dall’illusione che lo stampare carta moneta significasse distribuire beni, le sole cose che contano.

Il ministro della Finanze, il comunista Scoccimarro, invece proponeva il cambio della moneta associato a un’imposta patrimoniale sul circolante. Con l’inflazione in atto e con i bassi salari, tale provvedimento avrebbe penalizzato soprattutto i lavoratori meno abbienti perché chi aveva tratto vantaggi dall’inflazione, speculando sul «mercato nero», al primo annuncio della proposta si era liberato della moneta cartacea acquistando beni rifugio.

L’aumento della spirale dei prezzi raggiunse il suo culmine verso la metà del ’47. La speranza di salvare la lira sembrava perduta. Bastò a quel punto la nomina del liberale Luigi Einaudi (che come tecnico non godeva la stima di Raffaele Mattioli, l’influente banchiere-umanista della Comit) a ministro del Bilancio per capovolgere la situazione. Infatti, attenuatesi le attese inflazionistiche, la crescita dei prezzi cominciò a rallentare e da un’inflazione aperta si passò a un’inflazione strisciante. La moneta fu salva perché il salvatore era credibile.

D’altra parte, anche la recente Costituzione italiana creava problemi affermando che l’iniziativa privata è libera, ma aggiungendo che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (art. 41). In altre parole l’economia non solo era nelle mani dell’ «utilità sociale» imposta dai partiti, ma anche col rischio che il Pci potesse andare al governo. Su queste basi dove poteva trovare spazio l’iniziativa privata?

Infine – per completare il quadro – confinato Einaudi nei limiti dei poteri del ruolo di Presidente della Repubblica nel 1948, si cominciò a dire che era necessaria una guida, che bisognava «programmare» lo sviluppo. Einaudi, correttamente, rimase nell’àmbito del suo ruolo. Invece Gronchi, suo successore dal 1955, secondo quanto Vanoni raccontò a Libero Lenti, «tentò in più occasioni di presiedere il Consiglio dei ministri. Non ci riuscì perché Scelba e poi Segni, come presidenti del consiglio, gli fecero capire, senza mezzi termini, che il suo posto non era lì» (Le radici nel tempo, F. Angeli, Milano 1983, p. 228).

L’ingerenza di Gronchi riguardava anche altri campi: con alcuni dirigenti di organi statali e parastatali concordava linee di condotta che competevano ad altri organi dello Stato; sosteneva l’idea che I’Iri dovesse assumere iniziative di carattere sociale. In sostanza, come scrive Guido Carli, «Gronchi propendeva nettamente per un’economia amministrata, corporativa. Idee pasticcione. Un gran calderone che ben prefigurava ciò che sarebbe accaduto negli anni a seguire» (Cinquant ‘anni di vita italiana, in collaborazione con P. Peluffo, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 44).

Mercato & «miracolo economico»

Sulla base dell’avvenuto risanamento della moneta, nel 1951 la coraggiosa scelta storica di Ugo La Malfa (ministro del Commercio estero del VII governo De Gasperi) di revocare i limiti quantitativi alle importazioni con riduzione dei dazi del 10 per cento, portò nel 1953 a liberalizzare l’importazione di prodotti agricoli, di materie prime e di manufatti e semilavorati provenienti dai Paesi dell’Unione europea dei pagamenti. In altre parole, si passava da un regime protezionistico a un regime liberistico.

Inoltre, mentre si continuava a parlare di «programmazione» e a discuterne con riferimento al progetto di crescita noto come Schema Vanoni (1955-1964), il Paese si sviluppava da solo. Fino al 1963, infatti, lo sviluppo economico del Paese fu guidato principalmente da decisioni di tipo imprenditoriale e si parlò di miracolo economico. Questa definizione si giustifica con i seguenti dati: un saggio d’incremento annuo del reddito nazionale lordo, in termini reali, pari al 5,8 per cento; un incremento annuo dei consumi del 4,7 per cento e degli investimenti del 9,8 per cento.

In altre parole, come sottolinea Libero Lenti: «Una piena occupazione delle forze di lavoro, un potere d’acquisto della moneta appena logorato da un’inflazione strisciante, un insieme equilibrato delle partite correnti della bilancia dei pagamenti. Un’eredità, questa, dissipata in gran parte nei decenni successivi» (Le radici nel tempo, cit, p. 195). Mancò in tale situazione proprio il ruolo specifico dello Stato. «Questa», come dichiarò Guido Carli nel 1977, «è la critica e la colpa che mi faccio: avremmo dovuto, per ogni nuova impresa che nasceva, per ogni nuovo posto di lavoro che veniva creato, preoccuparci di costruire la scuola, le case, l’ospedale, i trasporti collettivi. E rifondare la pubblica amministrazione» (Intervista sul capitalismo italiano, a cura di E. Scalfari, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 11).

Non bisogna dimenticare, peraltro, le già presenti iniziative stataliste. Infatti negli anni Cinquanta erano stati istituiti la Cassa per il Mezzogiorno (nata nel 1950 e soppressa nel 1984) e il ministero delle Partecipazioni statali (nato nel 1956 e abolito nel 1993). La prima costituì l’artificioso tentativo di conseguire un duplice obiettivo a vantaggio del meridione: costituire opere di pubblico interesse e impiantare le grandi imprese a partecipazione pubblica, comprendendo finanziamenti anche per le imprese private. Sono noti i problemi creati da questo lungo esperimento e non è il caso d’insistere sui connessi sprechi di ricchezza pubblica.

La creazione del ministero delle Partecipazioni statali, per staccare le imprese a partecipazione statale dalla Confindustria, invece, fu un’evidente operazione di sottogoverno, approvata anche dai partiti di opposizione (comunisti e socialisti) che, prima o poi, ritenevano di poterne avere un tornaconto. Intanto emergeva con sicurezza, come imprenditore di Stato, Enrico Mattei. «Mattei con I’Eni», scrive Lenti, «vero Stato nello Stato, con una propria politica interna ed estera. Fu uno dei primi, se non il primo, a sussidiare con i denari dell’Eni tutti i partiti, purché in Parlamento votassero assieme le leggi che gli facevano comodo» (Le radici…, cit, p. 230).

Anni ’60: prepotenza nazionalizzatrice

All’inizio degli anni Sessanta, come abbiamo visto, la nostra economia funzionava in regime di piena occupazione e l’industria, nel suo complesso, si autofinanziava; il conto del Tesoro aveva un’eccedenza di cassa. E’ opportuno notare che il saldo di questo conto costituisce un significativo punto di osservazione perché, in caso di disavanzo, tocca alla Banca centrale fornire i fondi necessari. Ma poiché la Banca d’Italia non dispone di ricchezza propria, costituendo solo una «stanza di compensazione», dovrà prelevarli da altri settori e canalizzarli verso la cassa pubblica (come fa il fisco attraverso il prelievo tributario).

All’alba del nuovo decennio, pertanto, il saldo del Tesoro era positivo e non costringeva la Banca a distogliere quote di ricchezza nazionale dalle loro destinazioni naturali orientate dal mercato. Ma, nell’àmbito di questa rosea situazione, dal 1962 con rapidità si pongono le basi dell’era dei governi di centrosinistra, ossia dell’alleanza tra Dc e Psi. Si dice che l’atto di nascita della politica di «programmazione» sia rappresentato dalla «Nota aggiuntiva» alla Relazione generale sulla situazione del Paese nel 1961, che il ministro del Bilancio La Malfa (IV governo Fanfani) presentò al Parlamento nel maggio del 1992.

Il testo esprime un maldestro dirigismo con cui La Malfa pensava di coinvolgere i sindacati nella gestione delle variabili macroeconomiche (consumi, risparmio, investimenti) del sistema, a cominciare dalla politica salariale. In tal modo la politica dei redditi, necessaria per un serio tentativo di programmazione, periva prima di nascere.

Nel medesimo anno, dopo un serrato dibattito, si preparò e si realizzò la nazionalizzazione dell’energia elettrica. Il leader socialista Riccardo Lombardi, cantando vittoria per l’obiettivo raggiunto, disse esplicitamente che si voleva «la rottura degli equilibri economici tradizionali». Guido Carli, allora Governatore della Banca d’Italia, ricorda che nelle discussioni di Villa Madama che precedettero la nascita dell’Enel aveva visto all’opera «la prepotenza nazionalizzatrice del centrosinistra» (Cinquant ‘anni…, cit., p. 269).

Nello stesso tempo, la decisa contestazione dei lavoratori del Nord, favorita dal mutato quadro politico, otteneva un incremento dei salari che in un biennio raggiunse il 43 per cento. Da quel momento, che univa i due fatti – la nazionalizzazione e lo squilibrato aumento dei salari -, al proposito dei governi di guidare dal centro lo sviluppo del sistema, le errate letture della realtà e gli errori di politica economica non si contarono più. Innanzitutto la paura di nuove nazionalizzazioni provocò una consistente fuga di capitali all’estero; in secondo luogo, il finanziamento dell’Enel provocò l’emissione di una massa di obbligazioni di proporzioni inusitate che si associava ai nuovi disavanzi delle iniziative nel settore pubblico, senza contare la massa di crediti agevolati concessi dagli Istituti di credito speciale (Imi, ecc.).

Al capitalismo imprenditoriale e produttivo, di cui nel nostro Paese esisteva qualche significativo esempio, si sostituì velocemente il capitalismo assistito. E l’emissione di obbligazioni, tipico strumento per finanziare il capitalismo assistito, soppiantò sul mercato il fisiologico «capitale di rischio». «Questo», secondo un commento di Carli, «è uno dei capitoli più eloquenti della decadenza economica del nostro Paese e andrebbe scritto perché tutti sappiano» (Intervista sul capitalismo italiano, cit., p. 84).

In secondo luogo, lo scompenso tra il forte incremento del costo del lavoro e quello assai minore della produttività (prodotto per unità di lavoro) alimentava l’aumento dei costi e il conseguente aumento dei prezzi. Questa situazione non permetteva all’offerta interna, frenata dal rallentamento della produttività, di soddisfare la domanda di beni e servizi che via via si ampliava a causa dell’aumento dei salari. Di conseguenza, a un certo momento la domanda si rivolse all’offerta proveniente dal resto del mondo, anche perché, in presenza di rapporti di cambio fissi tra le valute (dagli accordi di Bretton Woods del 1944), i prezzi dei beni importati erano più bassi di quelli interni.

Nello stesso tempo i più alti prezzi intemi frenavano le nostre esportazioni determinando un disavanzo di parte corrente (merci, servizi e pagamenti per trasferimenti) della bilancia dei pagamenti. Situazione che mise in allarme le nostre autorità monetarie.

La politica dello «stop and go»

In questo modo incominciava la politica dello stop and go, del freno & della spinta. In un sistema economico con presenza di spinte inflazionistiche, il contenimento degli strumenti monetari («stretta creditizia») produce deflazione frenando i processi di produzione. Un colpo di freno di questo tipo fu attuato nel ’64. Nel ’65, cambiando marcia, ci si propose di incrementare la domanda rispetto all’offerta (colpo di acceleratore). Ci si affidava, in questo modo, alla teoria del moltiplicatore keynesiano che, accelerando la spesa pubblica, comportava la dilatazione del disavanzo statale. E così si giunse per la prima volta a emettere un prestito per finanziare le spese correnti (quelle elementari del normale funzionamento dei pubblici servizi). Poteva essere un’eccezione. Negli anni successivi, invece, sarebbe diventata una regola, intanto l’inflazione continuava a trottare.

Tutto normale? Al tempo di Dante i falsari andavano all’Inferno. Non è così ai nostri tempi. Quando un ministro del Tesoro chiede un’anticipazione alla Banca d’Italia, sa benissimo che essa serve per spese correnti e non per investimenti che permettono di restituire la somma. Il ministro quindi sa che l’operazione creerà inflazione, ossia quel fenomeno che non è diverso dall’alterazione dei pesi e delle misure.

Nel 1967, quando finalmente il Parlamento si decise ad approvare il Programma economico nazionale 1966/70, il progetto preventivo costituiva quasi un consuntivo: un insieme di vaghe previsioni che fu subito indicato come il «libro dei sogni». Se ne impostò subito un altro per il periodo 1971/75 che finì con lo slittare al periodo 1973/77. Infine, di ritardo in ritardo, finì per assumere il nome di Progetto Ottanta.

Ancora una volta, scrive Libero Lenti con riferimento alla seconda metà degli anni Sessanta, «mentre si programmava a tutto spiano, almeno sulla carta, l’economia del nostro Paese procedeva per conto suo in modo abbastanza soddisfacente, poiché tra il ’65 e il ’69, riequilibrati i saggi d’incremento del prodotto per unità di lavoro rispetto a quelli del costo, l’inflazione tornò a strisciare. Le perturbazioni economiche, fatto strutturale, avevano modificato durevolmente alcuni meccanismi del nostro sistema. Ma il timore d’un possibile rovesciamento della congiuntura, ritornata in quel momento favorevole, consigliava a tutti di lavorare di più e meglio, con benefiche ripercussioni sui costi e sui prezzi.

Non era ancora in vigore, è opportuno ricordarlo, lo statuto dei lavoratori» (Le radici…, cit., p. 313). In questo contesto, il montante scetticismo a proposito dei piani del centrosinistra e la troppo breve durata dei governi provocarono una forma di vuoto di potere. Vuoto che, come dimostrò l’ «autunno caldo» del ’69, fu colmato dai sindacati confederali della Triplice (Cgil, Cisl e Uil). In virtù dell’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori (legge 20.5.1970, n. 300), la contrattazione permanente si trasformò in una conflittualità permanente. La Triplice, dopo il controllo dell’occupazione, mirava al controllo degli investimenti. Nel contempo la Cgil, che proclamava la sua indipendenza dai partiti, con scarso pudore metteva intoppi tra le ruote della governabilità per far emergere la necessità di associare il Pci al governo.

L’ultima linea di resistenza allo strapotere dei sindacati confederali poteva essere la Banca d’Italia, ma non lo fù (questo, a volte, viene rimproverato al governatore Guido Carli). In sostanza, se le autorità monetarie non avessero aumentato il denaro in circolazione, le eccessive richieste dei sindacati sarebbero fallite: sarebbe mancato il denaro per pagarle. Ma in tale atmosfera keynesiana l’occupazione doveva essere difesa a tutti costi.

Intanto il nostro tasso d’inflazione, nel 1970, già superava il 5 per cento. D’altra parte, a un padronato carente di protezione da parte dell’autorità responsabile dell’ordine pubblico forse non si poteva chiedere un’eccessiva resistenza. Nel medesimo anno, quando Angelo Costa lasciava la presidenza della Confindustria, vari imprenditori videro con favore l’uscita di un «duro». Eppure, scrive in proposito Sergio Ricossa, «almeno Costa sapeva che il “fallimento” del mercato di concorrenza è spesso dovuto al fatto che la concorrenza non c’è. Troppi lo dimenticano» (Come si manda in rovina un Paese, Rizzoli, Milano 1995, p. 223).

Inoltre, occorre arrivare al ’74 per scoprire le magagne dell’industria pubblica, costituita dalle partecipazioni statali, e i danni che essa, gestita con criteri lontani da quelli di una responsabile gestione d’impresa, ha causato al Paese. Ciò era la logica conseguenza del mancato rispetto delle regole dell’unicità del mercato e quindi dell’unicità dei prezzi e dei salari che sul mercato si formano. In queste condizioni la concorrenza nel mercato interno e soprattutto nei confronti degli altri Paesi risulta impossibile.

Per resistere, sottolineava Guido Carli, «si mettono allora in moto meccanismi compensativi, sovvenzioni più o meno mascherate, accaparramento di quote di capitale attraverso il sistema bancario, crescenti legami politici tra gli imprenditori pubblici e la classe di governo. [Di conseguenza] il sistema si corrompe, l’efficienza cessa di essere il metro sul quale si misurano i programmi e i risultati. Tutto ciò è puntualmente accaduto» (Intervista sul capitalismo italiano, cit., p. 66).

Sovietizzazione dell’economia?

In questo contesto di strapotere sindacale, tra l’altro, Luciano Lama aveva enunciato l’assurda teoria del salario considerato come «variabile indipendente» del sistema. In sostanza, il salario era visto come il risultato dell’opposto forza dei sindacati e degli imprenditori. Di fronte a questa sciocchezza gli economisti avevano perduto la voce, scantonavano; l’unica voce di dissenso fu quella di Sergio Ricossa (che confutò anche sul piano scientifico la teoria di Sraffa, utilizzata per sostenere l’affermazione del leader della Cgil).

Finita la moda del pensiero sindacale, nel 1977 Lama stesso riconobbe che la trovata della variabile indipendente era una fandonia detta «a fin di bene» (bene di chi?). Col senno di poi, lo ammisero tutti, perfino gli economisti del Cespe (Centro studi del Pci) fra cui Barca, Giolitti, Napolitano, Napoleoni, Ruffolo e Sylos-Labini.

La follia della variabile indipendente non era l’unica perla della collana. Faceva parte del generale misconoscimento della funzione dei prezzi di mercato. I prezzi non erano più i segnali di una realtà oggettiva: la scarsità, l’abbondanza, il costo, la produttività. Si credeva che fossero espressioni soggettive di volontà politiche. Inoltre, secondo i princìpi dell’economia di mercato, il lavoro e il capitale dovevano guadagnare il valore della loro produzione; secondo la politica, no.

La politica di arrendevolezza industriale culminò nel 1975 con l’accordo Lama-Agnelli sul punto unico della «scala mobile», che avrebbe portato verso il completo appiattimento delle retribuzioni. Connessa al punto unico di contingenza fu la legge, del medesimo anno, che istituiva il duplice aggancio delle pensioni, al costo della vita e alla dinamica contrattuale dei salari. Ciò significa che si istituiva un meccanismo automatico di ampliamento della massa delle pensioni in assenza di un equivalente ampliamento della massa contributiva.

Alla fine del medesimo anno, si ebbe un’enorme creazione di liquidità monetaria (ricordiamo che l’inflazione era già superiore al 16 per cento, come mostra il nostro grafico) che portò a un profondo cedimento del cambio della lira nel 1976 (dal 1973 era stato abolito il regime di cambi fissi di Bretton Woods). «I sindacati degli anni Settanta», ha scritto Carli (che aveva lasciato la Banca d’Italia il 18 agosto ’75 perché la tendenza dei Governi, che riteneva esiziale, era per lui «diventata irreversibile»), «ebbero il potere di espellere i lavoratori delle generazioni future dal godimento di quelle protezioni sociali di cui la loro generazione poté fruire» (Cinquant’anni…, cit., p. 341).

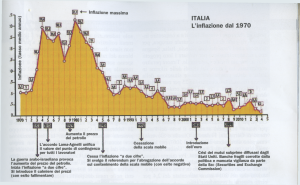

Le malelingue del tempo parlarono di leggi che via via aggravavano il tasso di sovietizzazione della nostra economia. Il giudizio, purtroppo, troverà una puntuale conferma. Infatti, tra l’altro, nel 1980 l’inflazione raggiungerà il suo punto massimo pari al 21,1 per cento (il grafico mostra l’intera serie di valori dal 1970). Solo nel 1992, peraltro, si riuscirà a sospendere l’aberrante meccanismo pensionistico; nel 1993 si abolirà la scala mobile.

Nel quadro della seconda metà degli anni Settanta, dopo l’abolizione dei cambi fissi, di fronte a una crisi economica l’azione dei Governi e della Banca d’Italia seguiva uno schema fisso, senza prospettiva di riforme: introduzione di dosi massicce di moneta nell’economia; svalutazione esterna della moneta per favorire artificialmente le esportazioni; rinvio sine die delle necessarie ed evidenti riforme strutturali (liberalizzazione dell’economia, aumento della flessibilità di prezzi e salari, riduzione della spesa pubblica e dei connessi sprechi, smantellamento del cosiddetto Stato sociale). Ciò significa che il regime di cambi fluttuanti permetteva ai responsabili della politica economica (Governi e Banca centrale) di addossare al mercato quella che era una loro grave colpa. La colpa di non avere il coraggio di realizzare una doverosa politica interna in grado di mantenere nel tempo i flussi monetari in accordo con i flussi reali.

In altre parole, dal 1976 le politiche economiche dei nostri governi comportavano continue svalutazioni competitive della lira per fronteggiare la concorrenza internazionale, eufemisticamente definite «riallineamenti»; poi però l’inflazione interna aumentava perché i prezzi in lire di tutti i beni importati crescevano. E così, dopo una breve spinta alle esportazioni causata dalla svalutazione della lira, il Paese incrementava la sua inflazione in un circolo vizioso senza fine. Lo stesso Keynes, in proposito, si era espresso con chiarezza: «Attraverso un processo continuo d’inflazione, i governi possono confiscare, in modo segreto e inosservato, una parte importante della ricchezza dei loro cittadini. Ma confiscano arbitrariamente: mentre impoveriscono i più, arricchiscono alcuni» (The Economic Consequences of the Peace, New York 1920, cap. 6).

Nell’àmbito del vuoto di significative manovre economiche, ricordiamo la legge finanziaria del 1988: un insieme di norme, spesso contraddittorie, inidonee ad affrontare i nodi economici (le riforme strutturali) da tempo giunti al pettine. Ciò era, ed è ai nostri giorni, causato dal peso politico delle élite dell’economia, delle professioni e della pubblica amministrazione. Nell’ampio quadro storico di cui parliamo, infatti, come sottolinea con sintesi efficace Emesto Galli della Loggia, «lo status e i relativi privilegi grandi e piccoli di medici, avvocati, magistrati, alti dirigenti pubblici, professori universitari, giornalisti si sono costituiti in buona parte grazie per l’appunto alla protezione loro offerta dalla politica. Non parliamo dell’industria, della Banca, del commercio. Qui sostegno statale diretto, legislazioni favorevoli, limitazioni della concorrenza, regimi di volta in volta ad hoc nelle concessioni, negli appalti e nelle licenze – tutto dipendente dalla politica – hanno svolto e continuano a svolgere un molo decisivo» (Corriere della sera, 11.8.2014).

Infine, a proposito dei signori del credito, come notava Massimo Giannini, «siamo passati da “le banche sono nostre” di Andreotti e Craxi, all’ “abbiamo una banca” di Fassino e D’Alema al “ci prendiamo le banche” di Bossi e Zaia» (m.giannini@repubblica.it, 3.5.2010).

Infine, a proposito dei signori del credito, come notava Massimo Giannini, «siamo passati da “le banche sono nostre” di Andreotti e Craxi, all’ “abbiamo una banca” di Fassino e D’Alema al “ci prendiamo le banche” di Bossi e Zaia» (m.giannini@repubblica.it, 3.5.2010).

A questo punto, per tomare alla nostra domanda, il quadro tracciato ci sembra che non consenta dubbi: il sistema economico del nostro Paese – a eccezione della situazione del periodo che va dalla seconda metà degli anni Cinquanta all’inizio degli anni Sessanta – non costituisce un’economia di mercato. La sua condizione fino ai nostri giorni, per definirla col suo vero nome, è roba da autentico «socialismo reale». Dove sono i «fallimenti del mercato», di cui parlano troppi politici e la solita Cgil, se la concorrenza non c’è? Come meravigliarsi se il citato poderoso complesso d’interessi, spalleggiato dalla burocrazia statale, si oppone a reali cambiamenti? Infatti il nostro debito pubblico, per citare un dato incontestabile, passò dal 56,08 per cento del Pil nel 1980 al 121,84 per cento nel 1994. E la storia, come sappiamo, non si arrestò lì.

Speculazioni alla nascita dell’euro

Nel periodo 1992-1997, il quinquennio successivo al trattato di Maastricht, gli impegni europei e la crisi finanziaria del ’92 (la lira uscì dal Sistema monetario europeo, vittima di una speculazione internazionale che la considerava – e a ragione – l’anello debole del sistema) portano a rilevanti manovre correttive e a un ulteriore aumento della pressione fiscale.

Tra i criteri d’ingresso nell’euro, molto stringenti, spiccava un rapporto tra debito pubblico e Pil inferiore al 60 per cento. L’Italia, con un rapporto debito/Pil al 120 per cento, non aveva speranza. Ma ci vennero in aiuto la Francia, preoccupata dalle nostre svalutazioni competitive fuori dall’euro, e la stessa Germania che, a causa delle spese per la riunificazione, presentava un deficit che violava i criteri. Infine, come sottolinea Luigi Zingales, «ci aiutò non poco la mancanza di trasparenza nel modo in cui il nostro deficit (come tutti gli altri) fu ridotto per l’entrata nell’euro» (Europa o no, Rizzoli, Milano 2014, p. 71).

Riduzioni cosmetiche dei deficit? Sulle tesi dei politici statalisti antieuro di casa nostra, che cercano di addossare i nostri problemi economici al Governo della Signora Merkel, abbiamo già espresso la nostra opinione su queste colonne (Con l’euro solido l’economia è debole?, in Sc 643, settembre 2014, pp. 626-629). Per il nostro Paese invece, per indicare il problema col suo vero nome, è fondamentale l’uscita dalla stagnante situazione di socialismo reale, anche per godere dei benefici dell’area dell’euro.

È utile, in proposito, ricordare un buon esempio. La Germania, tra il 2001 e il 2005, fece registrare un deficit superiore alla soglia del 3 per cento del Pil (uno dei parametri di adesione all’euro). Fu questo il periodo delle «riforme Hartz» (consulente del Governo Schröder) che, trasformando il mercato del lavoro, bloccarono il declino dell’economia tedesca creando le premesse per la crescita nel decennio successivo.

In questo modo Berlino pose le basi per una riduzione strutturale della spesa pubblica che poi diminuì (al netto degli interessi) dal 44,5 al 40,7 del Pil, ossia di ben quattro punti. Il Governo Merkel, pertanto, si è ben guardato dal toccare le riforme del suo predecessore. Inoltre, è opportuno sottolineare che la Commissione europea incomincia a riconoscere che le regole sui conti pubblici devono in qualche modo tener conto della situazione dell’economia per aiutare i Governi a fare le riforme. E anche condivisibile la decisione che la maggiore flessibilità non si applichi agli investimenti, per evitare che i Governi si illudano che costruendo metropolitane e autostrade si rimetta in moto la crescita.

La Germania e i Paesi dell’Europa del Nord, com’è noto, sono sempre stati poco propensi ad attenuare i vincoli fiscali e a consentire interventi da parte della Banca centrale europea, per il timore che i Paesi del Sud (Grecia, Italia, Spagna ecc.) ne approfittassero per rinviare i loro progetti di risanamento fiscale e strutturale. Timore peraltro confermato, tra l’altro, dai ritardi delle riforme in Italia e dalla gravità dell’attuale situazione della Grecia (tasso di disoccupazione 25 per cento; debito pubblico sul Pil oltre il 170 per cento), dopo la decisione della Bce di non accettare più i titoli pubblici di Atene a garanzia dei prestiti.

In questo contesto, tuttavia, insieme a una maggiore comprensione per la Grecia da parte dell’UE (anche se per l’autorizzazione al nuovo piano di aiuti per Atene bisognerà attendere il voto dei Parlamenti di Germania, Finlandia, Olanda e Slovenia) emergono altre buone notizie. Dal 2007, per la prima volta, quasi tutti i Paesi dell’Unione europea presentano una moderata ripresa. Per quanto riguarda l’Italia, la lunga caduta della produzione industriale si è arrestata in autunno in virtù delle esportazioni che nel 2014 erano aumentate del 2,4 per cento rispetto al precedente anno.

A questi dati positivi, si possono associare tre fattori di spinta: il Quantitative easing della Banca centrale europea, ossia l’iniezione di denaro liquido nei mercati, da marzo a settembre 2016, mediante acquisto di titoli di Stato (garantiti, in caso di mancato rimborso, solo per il 20 per cento dalla Bce), il sensibile calo del prezzo del petrolio e il deprezzamento dell’euro nei confronti delle altre maggiori valute, che favorisce le nostre esportazioni. Un altro elemento di rilievo è costituito dalla domanda interna fatta di consumi e investimenti.

Qui si gioca la nostra partita. Negli ultimi tre anni gli investimenti privati per macchine e attrezzature sono diminuiti del 18 per cento. Senza rinnovo degli impianti le nostre aziende non saranno in grado di far fronte ai nuovi ordini intemi ed esteri. Questi investimenti sono indispensabili anche per il sostegno della domanda interna.

Dopo molti anni sembrano esserci le condizioni per la ripartenza della nostra economia. Purtroppo è sempre presente il «rischio Italia»: al primo miglioramento dei dati – come abbiamo visto nel nostro quadro storico – potrebbe svanire la spinta per le riforme.

Speranze nel «Jobs act»

Negli ultimi tempi il Governo ha accelerato il passo sulle riforme economiche. Dalla fine di febbraio il Jobs act è legge: l’abolizione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori coincide con l’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti. Le nuove norme si applicano soltanto ai nuovi assunti e prevedono solo indennizzo e non il reintegro per i licenzi; menti collettivi e per quelli individuali, a patto che non siano discriminatori. Resta ancora aperto il problema del rafforzamento patrimoniale delle banche spesso sottocapitalizzate. Questo aspetto è fondamentale per l’immediato ampliamento del credito necessario alle imprese, specialmente alle più piccole.

Intanto, si può dire che il Jobs act ci ha aiutato per ottenere dalla Commissione europea il «via libera» per il piano di stabilità 2015. Resta, in ogni caso, la richiesta dell’UE al Governo Renzi di continuare nella riduzione del debito pubblico salito fino al 132,2 per cento del Pil. Il disegno di legge sulla concorrenza, approvato 21 febbraio dal Consiglio dei ministri, purtroppo presenta segnali sconfortanti: la liberalizzazione non tocca le aziende pubbliche locali, un ampi feudo dei partiti (si tratta di circa 8.000 aziende proprietà di Regioni, Comuni e Province con circa 19.000 consiglieri di amministrazione); vengono inoltre stralciate le norme sui porti (riguardano 23 enti nelle mani dei politici locali).

Resta anche monopolio delle farmacie per la vendita dei medicinali di fascia C (per patologie di «lieve entità»). L’altro grande tema ignorato dal Governo è costituito dai tagli alla spesa pubblica: l’unica via per abbassare le imposte e far crescere i consumi, a partire dalle famiglie con reddito medio e medio bassi D’altra parte, per essere in grado di competere con la Germania sui mercati dobbiamo portare le nostre imposte sul lavoro almeno al livello tedesco. Non bisogna dimenticare infine il problema della carenza di innovazioni insieme al nanismo delle nostre imprese.

I «ragazzi di Apple», col loro interesse per l’innovazione tecnologica in un ambito di libertà economica, com’è noto, cominciarono da un garage, ma non ci rimasero. Non pochi nostri in prenditori, invece, sono più abili a muoversi ni corridoi dei ministeri che nel campo delle innovazioni. Il messaggio di Michele Ferrerò è forse già stato dimenticato? Eppure la sua figura dovrebbe evocare in questo momento l’Italia della ricostruzione, dove un laboratorio con prodotti originali (la Nutella, i Kinder, i Mon Chéri e altro) poteva diventare rapidamente una fabbrica e gli artigiani si trasformavano in industriali.

Per l’Italia, come mostra la situazione, c’è uno spiraglio di possibilità per il 2015. Le barriere alla concorrenza danneggiano innanzitutto i giovani che non riescono a entrare nei mercati protetti dalla politica. Per uscire dal nostro stagnante socialismo reale conta, questo punto, anche la velocità. Il Governo Renzi, a volte, pare se ne renda conto. La ripresa? Di fronte al nostro Pil, che toma a crescere nel primo trimestri possiamo sprecarla solo noi.