di Roberto Pecchioli

La sostituzione linguistica cammina veloce quanto la sostituzione etnica dei popoli di origine europea. Il suo vettore più evidente è il politicamente corretto, elemento essenziale del totalitarismo blando, “soffice” che ci attanaglia e infetta i nostri giorni come e più del contagio da coronavirus.

Conosciamo il ruolo essenziale giocato dalle università, una volta luoghi di irradiazione e trasmissione del sapere, oggi cittadelle del nuovo evangelo. Parlano notte e dì di “pluralismo” (senza definirne i contorni), ma l’università, tradendo la sua vocazione, è sempre più ostile al pluralismo intellettuale, ovvero all’intelletto stesso.

Si incrocia perfettamente con le mille meraviglie della liquefazione cerebrale dell’epoca, pertanto non ha più bisogno, per imporsi, di coazione o di pubbliche manifestazioni. Il totalitarismo della terminologia passa inavvertito, il che gli conferisce una potenza senza eguali.

Privando del loro autentico significato alcune parole – sempre più numerose – torcendo il significato di altre e imponendo l’uso massiccio o esclusivo di quelle scelte accuratamente da una regia assai sapiente, si impongono – senza parere – le scelte di massa e si rimodella il pensiero corrente.

Privando del loro autentico significato alcune parole – sempre più numerose – torcendo il significato di altre e imponendo l’uso massiccio o esclusivo di quelle scelte accuratamente da una regia assai sapiente, si impongono – senza parere – le scelte di massa e si rimodella il pensiero corrente.

Una delle conseguenze è che i temi che possono essere oggetto di dibattito sono sempre meno numerosi – tutti scelti dal Potere – e che, ovviamente, parliamo sempre peggio, cioè ragioniamo in maniera ogni giorno più elementare ed eterodiretta.

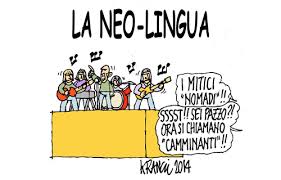

Il primo a comprenderlo fu George Orwell in 1984. Profetico, lo scrittore inglese mise in guardia dal pericolo costituito dalla manipolazione delle parole. Uno dei personaggi del romanzo, responsabile della creazione della “neolingua” del partito al potere, spiegava con entusiasmo che la neolingua era l’unica al mondo che si riducesse ogni giorno, poiché il Grande Fratello intendeva eliminare concetti, idee, sfumature e significati, affinché la lingua finisse per limitarsi alla comunicazione più elementare.

Per non pensare più del voluto, la scelta migliore era quella di abolire i concetti sottostanti alle parole, proibendo o eliminando le parole corrispondenti. In termini strutturalisti, abolire il significante (la parola) finisce per cancellare il significato, ovvero ciò che esprime. Gioiosamente, l’intagliatore della “neolingua” concludeva: finiremo per rendere impossibile il crimine mentale per mancanza di concetti. Il delitto massimo, per molte forme di potere, è pensare, giacché l’atto di ragionare implica revocare in dubbio, giudicare, discernere. Il pensiero contiene in sé il germe del dissenso.

Per non pensare più del voluto, la scelta migliore era quella di abolire i concetti sottostanti alle parole, proibendo o eliminando le parole corrispondenti. In termini strutturalisti, abolire il significante (la parola) finisce per cancellare il significato, ovvero ciò che esprime. Gioiosamente, l’intagliatore della “neolingua” concludeva: finiremo per rendere impossibile il crimine mentale per mancanza di concetti. Il delitto massimo, per molte forme di potere, è pensare, giacché l’atto di ragionare implica revocare in dubbio, giudicare, discernere. Il pensiero contiene in sé il germe del dissenso.

Orwell non era un filologo, ma un artista. Le sue intuizioni restano centrali per la suggestione creativa prodotta dalla narrazione letteraria. Dal punto di vista dell’indagine più propriamente filologica sul tema del linguaggio e della sua torsione a fini politici e di manipolazione, resta insuperato il saggio dell’ebreo tedesco Viktor Klemperer La lingua del Terzo Reich.

Klemperer osservava quotidianamente, prendeva appunti, annotava ogni parola del regime che diventava pane quotidiano per milioni di tedeschi. Peccato che nel dopoguerra si sia avvicinato al comunismo sino a divenire deputato nella Repubblica Democratica Tedesca (DDR), il cui nome, presumiamo, doveva farlo sorridere alla luce dei suoi studi.

Klemperer osservava quotidianamente, prendeva appunti, annotava ogni parola del regime che diventava pane quotidiano per milioni di tedeschi. Peccato che nel dopoguerra si sia avvicinato al comunismo sino a divenire deputato nella Repubblica Democratica Tedesca (DDR), il cui nome, presumiamo, doveva farlo sorridere alla luce dei suoi studi.

La tesi centrale è che il regime nazista creava instancabilmente una serie di parole o espressioni “feticcio” su cui costruiva la propaganda e veicolava dogmi politici destinati ad essere assorbiti dall’intera popolazione. Si soffermò in maniera particolare sul termine popolo, volk, elemento quasi imprescindibile delle parole composte di cui è ricca la lingua tedesca.

Le altre parole chiave dissezionate dal filologo erano patria, razza, sangue, terra, stirpe, clan, tradizione, lotta, combattimento, capo, gerarchia, organizzazione, eroismo. Tutti termini che la pratica “democratica” ha reso non solo obsoleti, ma incomprensibili, ovvero resi ridicoli retaggi di un passato barbaro.

Le altre parole chiave dissezionate dal filologo erano patria, razza, sangue, terra, stirpe, clan, tradizione, lotta, combattimento, capo, gerarchia, organizzazione, eroismo. Tutti termini che la pratica “democratica” ha reso non solo obsoleti, ma incomprensibili, ovvero resi ridicoli retaggi di un passato barbaro.

La conclusione è che il nazismo non è stato certo il primo, né l’unico colpevole della manipolazione delle parole. Lo stesso Klemperer si sarà accorto, vivendo nella DDR, dell’abuso di termini come unità, democrazia e del cambio di senso attribuito alla stessa parola-chiave, volk, del regime sconfitto.

Il famigerato apparato di repressione della DDR era chiamato Volkspolizei, polizia popolare e i suoi membri erano i “vopos”, i cecchini che uccidevano i tedeschi in fuga dalla prigione murata berlinese.

Tutti i regimi hanno le rispettive parole feticcio e, attraverso la loro manipolazione, perseguono identici fini di indottrinamento universale. Nessun ingenuo, nessuna “anima bella” può cadere nell’inganno di ritenere che le democrazie contemporanee siano vaccinate dal contagio totalitario.

Tutti i regimi hanno le rispettive parole feticcio e, attraverso la loro manipolazione, perseguono identici fini di indottrinamento universale. Nessun ingenuo, nessuna “anima bella” può cadere nell’inganno di ritenere che le democrazie contemporanee siano vaccinate dal contagio totalitario.

Negli anni Settanta del Novecento vigeva una litania obbligata: bisognava essere “laici, democratici e antifascisti”. Decodificato, significava che il Bene era il Partito Comunista e il suo orizzonte ideale. La politica era un “arco”, detto costituzionale poiché lo scopo era includere il PCI e, al contrario, escludere il MSI, che non aveva partecipato alla stesura della costituzione per l’ottimo motivo che si presentò per la prima volta alle elezioni nel 1948, dopo l’approvazione della Carta.

Dopo il Sessantotto, che intronizzò, più che nuove parole, sintagmi (vietato vietare, l’immaginazione al potere) non vi fu campo dello scibile o ambito della società che non dovesse fregiarsi, per mostrare vicinanza allo spirito dominante, dell’aggettivo “democratico”.

Dopo il Sessantotto, che intronizzò, più che nuove parole, sintagmi (vietato vietare, l’immaginazione al potere) non vi fu campo dello scibile o ambito della società che non dovesse fregiarsi, per mostrare vicinanza allo spirito dominante, dell’aggettivo “democratico”.

Avemmo e c’è ancora una perniciosa, influentissima corrente politica della magistratura che si proclama democratica, ma fiorivano comitati di studenti, genitori, medici, psichiatri, altrettanto “democratici”. Conobbe notevole fortuna il termine “collettivo”. Si formarono collettivi in ogni settore sociale. Anche gruppi di tifosi organizzati di calcio si battezzavano così: “Collettivo Autonomo Viola“.

Parole magiche che il senile Occidente ha moltiplicato senza posa, ripetute dovunque e in ogni momento, intangibili, irrefutabili, non criticabili sotto pena di ostracismo: multiculturale, progresso con l’inevitabile “progressista”, l’autocertificazione dei Buoni e dei Sapienti, egalitario, plurale (e pluralismo) quota (rosa, omo, di razza o etnia) diversità, meticciato, sostenibile (altro aggettivo omnibus, utilizzabile per tutto, prova di riflessività e pensoso senso del futuro), maschilismo, sempre negativo, come femminismo è per definizione “positivo”; nessun disarmo bilaterale.

Più di recente hanno fatto la loro comparsa omofobia, eteropatriarcato, violenza di genere, migrante, populismo (brutta cosa, chissà perché), dialogo – inevitabile, chi non dialoga è perduto, anche in assenza di temi o codici condivisi – trasversale (ciò che è diritto desta sospetto), linea rossa eccetera.

Più di recente hanno fatto la loro comparsa omofobia, eteropatriarcato, violenza di genere, migrante, populismo (brutta cosa, chissà perché), dialogo – inevitabile, chi non dialoga è perduto, anche in assenza di temi o codici condivisi – trasversale (ciò che è diritto desta sospetto), linea rossa eccetera.

Prima del Covid 19 era in gran voga la “contaminazione”, guardata oggi con legittimo sospetto, senza dimenticare l’onnipresente “genere”, ex sesso, termine ora riservato all’attività ginnica delle parti intime. Il genere era, una volta, prerogativa delle parole, non delle persone, e ha “generato” una serie infinita di variazioni sul tema: transgender, identità di genere, genere fluido, violenza di genere (sempre unilaterale!) cliché di genere, visione di genere, persino urbanistica di genere.

Il lettore ci creda sulla parola: un’ordinanza di una grande città spagnola, Murcia, riguarda la “derattizzazione con prospettiva di genere”. Lo riferiamo non per suscitare facili ironie, ma, al contrario, per destare gli spiriti: che mondo è quello in cui vince una sottocultura di questo tipo? Perché manca la ribellione e finanche lo stupore?

Il lettore ci creda sulla parola: un’ordinanza di una grande città spagnola, Murcia, riguarda la “derattizzazione con prospettiva di genere”. Lo riferiamo non per suscitare facili ironie, ma, al contrario, per destare gli spiriti: che mondo è quello in cui vince una sottocultura di questo tipo? Perché manca la ribellione e finanche lo stupore?

Notevole è anche il contributo neolinguistico di certe avanguardie ecologiche della religione climatica: cambio climatico, crisi climatica, emergenza e catastrofe climatica, punto di non ritorno, è tutto un crescendo.

Il femminile si impone per motivi di uguaglianza “di genere”, anche quando diffonde cacofonie come sindaca e persino architetta, sempreché non se ne faccia un uso sessista. Sessista: ecco un’altra parola magica, un’accusa senza difesa.

Come i giacobini, i sacerdoti del politicamente corretto, indignati in servizio permanente effettivo, offesi h. 24, permalosi come scimmie, non sono venuti per giudicare, ma per condannare.

Sul tema del linguaggio, tutto il mondo (occidentale) è paese, giacché è in America che hanno inventato la “discriminazione positiva”, ovvero l’obbligo di attribuire potere, incarichi e posti di rilievo in base a criteri diversi dal merito: sesso, razza, orientamento sessuale, altra perla della neolingua.

Sul tema del linguaggio, tutto il mondo (occidentale) è paese, giacché è in America che hanno inventato la “discriminazione positiva”, ovvero l’obbligo di attribuire potere, incarichi e posti di rilievo in base a criteri diversi dal merito: sesso, razza, orientamento sessuale, altra perla della neolingua.

Barack Obama venne presentato non come il primo presidente non bianco o mulatto, ma direttamente nero. Mezza bugia, poiché figlio di una “euroamericana” e di un “afroamericano”. Durante la sua presidenza, alcune azioni dell’esercito Usa in Iraq e Afghanistan furono definite in comunicati ufficiali, “operazioni di contingenza all’estero”. Pudico eufemismo, non paragonabile al geniale “disastro dovuto a mano umana”, per non dire atto terroristico.

Il coronavirus non fa eccezione: ha già generalizzato il “distanziamento sociale”, determina una “nuova normalità” (tremiamo al pensiero), richiede l’”obbligo vaccinale” e, comunque, “tutto andrà bene”, esercizio acrobatico di bispensiero e di aperta menzogna.

Il coronavirus non fa eccezione: ha già generalizzato il “distanziamento sociale”, determina una “nuova normalità” (tremiamo al pensiero), richiede l’”obbligo vaccinale” e, comunque, “tutto andrà bene”, esercizio acrobatico di bispensiero e di aperta menzogna.

Andrà tutto bene, però, se “io resto a casa”, evito come la peste le “fake news”, le informazioni non provenienti dal potere, e mi attengo scupolosamente alle indicazioni governative, la virtuosa condotta di “chi ama l’Italia”.

Klemperer denunciò giustamente la demagogia nazista, diretta alla cattura della volontà non attraverso il pensiero cosciente, critico, ma mediante l’introduzione sistematica nella carne e nel sangue delle masse, di parole d’ordine, termini apparentemente neutri, espressioni, forme sintattiche imposte per coazione a ripetere, adottate alla fine in forma meccanica e incosciente. Una definizione perfetta, inquietante, che non è difficile estendere alla comunicazione – politica, sociale, di intrattenimento – del nostro (democratico?) tempo.

Più le espressioni sono vuote, meglio assolvono allo scopo: chi non è per la democrazia, la libertà, il progresso, la giustizia, la solidarietà? Più difficile sarebbe l’unanimità se si dessero definizioni precise di concetti – vaghi se non astratti – che diventano luogo e pensiero comune.

Più le espressioni sono vuote, meglio assolvono allo scopo: chi non è per la democrazia, la libertà, il progresso, la giustizia, la solidarietà? Più difficile sarebbe l’unanimità se si dessero definizioni precise di concetti – vaghi se non astratti – che diventano luogo e pensiero comune.

Ricordiamo uno slogan elettorale di Walter Veltroni, maestro dell’emotività dolciastra: I care. Slogan in lingua straniera, assai indeterminato: me ne occupo, mi interessa, mi prendo cura, impossibile da contrastare per assenza di significato. Ma quel che conta è inventare o stravolgere il significante, cioè la parola.

Assolutamente condivisibile è l’indignazione di Klemperer per l’espressione “materiale umano”. Per lui, “parlare di materiale umano significa attenersi esclusivamente alla materia e disprezzare lo spirito, ciò che è davvero umano dell’essere umano”.

Premesso che un’affermazione siffatta avrebbe dovuto rendere chi l’ha pronunciata immune al comunismo – che sul materialismo ha fondato se stesso – tanto quanto al nazismo e al liberalismo, quell’espressione certo è la spia di una concezione orrenda dell’uomo, ma sarebbe ipocrisia, ingenuità o cattiva fede non attribuirla anche alla contemporaneità.

Premesso che un’affermazione siffatta avrebbe dovuto rendere chi l’ha pronunciata immune al comunismo – che sul materialismo ha fondato se stesso – tanto quanto al nazismo e al liberalismo, quell’espressione certo è la spia di una concezione orrenda dell’uomo, ma sarebbe ipocrisia, ingenuità o cattiva fede non attribuirla anche alla contemporaneità.

Dice niente l’orrenda definizione di “risorse umane” affibbiata a chi lavora, con tanto di uffici, dirigenti ed esperti, appunto, di risorse umane, esseri derubricati a pedine, profili statistici dai quali estrarre non solo il plusvalore, ma oggi soprattutto dati e metadati, altre parole chiave postmoderne.

Il grande progresso degli ultimi anni è il cosiddetto “linguaggio inclusivo”, che attraversa il politichese, la correttezza politica e diventa un vero e proprio “stupidese”: “tutti e tutte”, declinando per generi, raddoppiando le parole, per non escludere, non offendere, non dare adito a fraintendimenti o “sessismo”

Esiste una sorta di genere neutro virtuale percepito come maschile in senso sessuale solo da menti pervertite dal totalitarismo linguistico. Forse anche “partito” è parola maschilista. In attesa di un improbabile “partita”, ha rimediato il partito più progressista d’Europa, lo spagnolo Podemos (Possiamo, altro termine criptico, da neolingua) che ha mutato nome in ossequio all’uguaglianza di genere: Unidas Poidemos, unite possiamo. Stranamente, ammettono ancora militanti uomini, anzi maschi, parolaccia da pronunciare con sdegno, a labbra serrate e tono da cospiratori.

Esiste una sorta di genere neutro virtuale percepito come maschile in senso sessuale solo da menti pervertite dal totalitarismo linguistico. Forse anche “partito” è parola maschilista. In attesa di un improbabile “partita”, ha rimediato il partito più progressista d’Europa, lo spagnolo Podemos (Possiamo, altro termine criptico, da neolingua) che ha mutato nome in ossequio all’uguaglianza di genere: Unidas Poidemos, unite possiamo. Stranamente, ammettono ancora militanti uomini, anzi maschi, parolaccia da pronunciare con sdegno, a labbra serrate e tono da cospiratori.

Meno male che abbiamo il “reddito di cittadinanza”. Ancora peggiori sono le espressioni che sembrano uscire dalla saggezza popolare: in ogni atto istituzionale esortano “a remare nella stessa direzione” e a “non abbassare la guardia”. Per la prima volta dopo decenni, ritornano le metafore belliche.

L’inganno delle parole usate in modo totalmente arbitrario dà vita ad un elenco lunghissimo. Molte espressioni significano l’esatto opposto di ciò che affermano. Decodificarle a contrariis diviene un esercizio di allenamento mentale, elementare ma efficace. Un esempio assai attuale è “azienda ospedaliera”, ossimoro alla base di una parte del dramma che stiamo vivendo.

L’inganno delle parole usate in modo totalmente arbitrario dà vita ad un elenco lunghissimo. Molte espressioni significano l’esatto opposto di ciò che affermano. Decodificarle a contrariis diviene un esercizio di allenamento mentale, elementare ma efficace. Un esempio assai attuale è “azienda ospedaliera”, ossimoro alla base di una parte del dramma che stiamo vivendo.

Altri invitano con voce commossa a “restare umani”: arduo programma nell’epoca della tecnocrazia, del nuovo schiavismo, del materiale umano e delle risorse umane. Un esempio ulteriore è la slogan di successo – prova dell’ebetizzazione di masse e generazioni – del Movimento 5 Stelle, “uno vale uno”, che è la bandiera degli uomini senza qualità. Più che un sintagma politico, è una chiamata di correo, una excusatio non petita, accusatio manifesta.

Il capolavoro del potere, scrive Luca Leonello Rimbotti, è “la capacità di insinuarsi nella coscienza dell’uomo-massa, determinandone convinzioni e comportamenti, ma dandosi l’aria di distribuire sempre maggiori dosi di libertà e autonomia”.

In questo, il ruolo delle parole è decisivo per determinare il trasbordo ideologico inavvertito, in base al quale noi crediamo – o riteniamo di credere – il contrario di quanto pensavamo vero sino a poco tempo prima.

In questo, il ruolo delle parole è decisivo per determinare il trasbordo ideologico inavvertito, in base al quale noi crediamo – o riteniamo di credere – il contrario di quanto pensavamo vero sino a poco tempo prima.

Poi c’è l’immensa portata di prefissi passepartout come “pluri”, multi, post e l’immancabile “trans” che accompagnano e stravolgono concetti, categorie, significati sino a ieri chiari e netti. Del resto, la nostra è un’era che non si definisce se non come postuma o postera – postmodernità – oppure adora come un idolo l’attributo di “moderno”, il cui significato è semplicemente “al modo odierno”.

L’adorazione per l’oggi, la contemporaneità obbligatoria, ci trasformano in tabula rasa, figli senza padri, disinteressati tanto a ricevere quanto a trasmettere civiltà. Di più: ci trasforma in figli di noi stessi, creatori/creature. Tutto deve essere moderno, ma altresì “comodo”, “pratico”, facile da “gestire”. La carta di credito è comoda per definizione, persino la tracciatura è comoda e pratica.

La libertà perduta, l’etero direzione, la privatezza, l’intimità non sono che residui del passato, o, peggio, segnali di cattiva coscienza. È la trasvalutazione di tutti i valori, evocata da Nietzsche, realizzata non dall’Oltreuomo, ma dal Grande Apparato Tecnico al servizio di un potere che ci considera – come dargli torto – “ultimi uomini”.

La manipolazione della lingua è talmente avanzata da non essere più percepita: provate a riascoltare un discorso, un telegiornale di venti, trent’anni fa, o vedere un film con il taccuino e l’animo di un esploratore del linguaggio, alla Klemperer, e avrete sorprese amarissime.

La manipolazione della lingua è talmente avanzata da non essere più percepita: provate a riascoltare un discorso, un telegiornale di venti, trent’anni fa, o vedere un film con il taccuino e l’animo di un esploratore del linguaggio, alla Klemperer, e avrete sorprese amarissime.

La lingua è stata non solo ristretta – usiamo poche centinaia di parole, tocca scusarsi di chiamarli lemmi – per di più dal significato impoverito o stravolto: vige una vera e propria neolingua di regime inoculata ai locutori – noi – in dosi velenose ma progressive, per non metterci in guardia.

Essa intacca nel profondo il pensiero di intere nazioni. I fieri democratici di oggi dovrebbero riconoscere il debito contratto nei confronti di Rosenberg o Goebbels, i grandi teorici della propaganda nazi, non meno che dei maestri della comunicazione pubblicitaria come Lippmann e Bernays.

Pedanteria? Un filosofo come Franz Rosenzweig, citato in esergo nella Lingua del Terzo Reich avverte che la lingua vale più del sangue. Le sue mutazioni raccontano quanto la storia, la sociologia e l’antropologia, senza distinzione tra lingua “alta” e “bassa”, idioma parlato e scritto. Il verdetto è severo: più povertà, più monotonia.

Tutto deve essere ridotto, che non è sinonimo di sintetizzato. Tutto è ristretto all’elementare, a pochi concetti chiave destinati a produrre indignazione, esecrazione o consenso supino, il tutto in assenza di giudizio critico. La lingua totalitaria deve lasciare i pensieri inalterati sino alla successiva modifica, imposta e decisa dall’alto.

Tutto deve essere ridotto, che non è sinonimo di sintetizzato. Tutto è ristretto all’elementare, a pochi concetti chiave destinati a produrre indignazione, esecrazione o consenso supino, il tutto in assenza di giudizio critico. La lingua totalitaria deve lasciare i pensieri inalterati sino alla successiva modifica, imposta e decisa dall’alto.

L’intera dimensione umana deve essere ricondotta alla dimensione del consumo, dell’immediato, dell’istinto, della pulsione soddisfatta e immediatamente rilanciata. Si avanza (o indietreggia) per ripetizioni, ulteriori semplificazioni. Poche parole, nessun concetto, ma tutto in maiuscolo, come nel linguaggio becero e infantile dei “leoni da tastiera” creati dalle reti sociali.

Il problema, enorme, è rendersene conto e più ancora suscitare consapevolezza in masse amorfe alle quali è stato imposto il pensiero e il linguaggio binario dell’informatica: una sequenza infinita e apparentemente informe di zero e uno, aperto-chiuso. Il potere, attraverso la padronanza del linguaggio, (oggi si chiama narrazione…) ha in mano il passato – di cui non importa nulla a nessuno- e il futuro- che interessa solo a chi domina.

Il problema, enorme, è rendersene conto e più ancora suscitare consapevolezza in masse amorfe alle quali è stato imposto il pensiero e il linguaggio binario dell’informatica: una sequenza infinita e apparentemente informe di zero e uno, aperto-chiuso. Il potere, attraverso la padronanza del linguaggio, (oggi si chiama narrazione…) ha in mano il passato – di cui non importa nulla a nessuno- e il futuro- che interessa solo a chi domina.

Ha vinto una guerra, è diventato totalitario attraverso il linguaggio, i simboli, gli interdetti e gli obblighi della lingua. Deve avere agito uno straordinaria intelligenza collettiva, callida ed antiumana, simile a quella distillata da Sun Tzu nell’Arte della guerra.

Hanno vinto la guerra culturale – possiedono le coscienze – attraverso l’imposizione delle parole. La condotta della guerra si basa sull’inganno, teorizzava il gran saggio orientale: “Quando muoviamo le nostre truppe, dobbiamo sembrare inattivi”.

Hanno vinto la guerra culturale – possiedono le coscienze – attraverso l’imposizione delle parole. La condotta della guerra si basa sull’inganno, teorizzava il gran saggio orientale: “Quando muoviamo le nostre truppe, dobbiamo sembrare inattivi”.

Basta sostituire truppe con parole e il loro sporco gioco è fatto. Non solo non ce ne siamo accorti, ma siamo addirittura convinti di essere liberi, di vivere nel migliore di mondi possibili, nell’unico. Totalitarismo “morbido”.

Un comunista che era un artista, Dario Fo, intuì tutto: il padrone sa mille parole, l’operaio trecento: perciò è il padrone. In più, le trecento che ci consente le ha inventate e diffuse egli stesso.