da Tempi Aprile 2019

da Tempi Aprile 2019

Tutti i progetti e i miliardi investiti dalla Cina nella Nuova via della seta. Una sorta di Piano Marshall planetario che però non ha nulla di altruistico. Al contrario, in molti casi ha già rivelato il reale intento «neo coloniale» del regime comunista

Leone Grotti

Hambantota è una piccola città del sud dello Sri Lanka che si affaccia sull’Oceano Indiano. I suoi 11 mila abitanti si dividono tra chi vive di pesca e chi si dedica alla coltivazione della noce di cocco e del riso. In questo distretto scarsamente popolato e occupato per la maggior parte dalla lussureggiante vegetazione della giungla, fino a dieci anni fa non c’era niente.

Oggi invece Hambantota ha uno skyline dominato da uno stadio di cricket da 35 mila posti, più della sua attuale popolazione, un aeroporto che non vanta neanche un volo commerciale al giorno, un’autostrada di 96 chilometri che collega la costa al resto del paese – e che attualmente è utilizzata come attraversamento pedonale dagli elefanti e come superficie ideale per far seccare il riso – e un porto gigantesco costato oltre un miliardo di dollari, dove nel 2012 hanno attraccato appena 34 navi.

Sommate corruzione, vanità politica, scarsa lungimiranza e avrete Hambantota, insomma. Ma c’è di più: perché il porto, al pari di tutte le altre infrastrutture, è stato costruito grazie a generosi finanziamenti da parte della Cina. Peccato che appena cinque anni dopo aver incassato prestiti per 8 miliardi, a tassi di interesse vertiginosi, il governo dello Sri Lanka si sia reso conto di non essere in grado di restituirli.

Sommate corruzione, vanità politica, scarsa lungimiranza e avrete Hambantota, insomma. Ma c’è di più: perché il porto, al pari di tutte le altre infrastrutture, è stato costruito grazie a generosi finanziamenti da parte della Cina. Peccato che appena cinque anni dopo aver incassato prestiti per 8 miliardi, a tassi di interesse vertiginosi, il governo dello Sri Lanka si sia reso conto di non essere in grado di restituirli.

Allora gli emissari di Pechino hanno offerto la cancellazione del debito in cambio della concessione del porto per 99 anni al regime comunista.

Nel dicembre 2017 lo Sri Lanka è stato costretto a firmare il contratto capestro: oggi il porto di Hambantota è uno snodo chiave della Nuova via della seta e il governo dell’isola fatica a spiegare al suo vicino di casa, l’India, che è anche il nemico giurato di Pechino in Asia, che cosa ci fanno dei sottomarini da guerra cinesi nelle proprie acque territoriali.

Ogni volta che un nuovo paese – l’ultimo è stato l’Italia – aderisce al mastodontico progetto della Nuova via della seta i critici suonano lo stesso campanello d’allarme: attenti a non fare la fine di Hambantota o della città pakistana di Gwadar o del porto del Pireo in Grecia o del Golfo del Bengala, sponda Malaysia.

Ogni volta che un nuovo paese – l’ultimo è stato l’Italia – aderisce al mastodontico progetto della Nuova via della seta i critici suonano lo stesso campanello d’allarme: attenti a non fare la fine di Hambantota o della città pakistana di Gwadar o del porto del Pireo in Grecia o del Golfo del Bengala, sponda Malaysia.

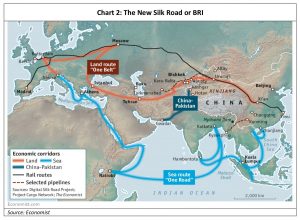

Le preoccupazioni sono più che legittime. Il progetto denominato Belt and Road Initiative (Bri), ossia “Una cintura, una strada”, è un colossale piano annunciato da Pechino nel 2013 per estendere l’influenza geopolitica ed economica cinese in tutto il mondo.

La Bri prevede la costruzione di strade, porti, ferrovie, aeroporti, oleodotti, centrali energetiche e linee a fibra ottica in oltre sessanta paesi per collegare più rapidamente Pechino, e le sue merci, all’Asia, all’Africa e all’Europa. Gli aderenti all’iniziativa rappresentano ad oggi il 65 per cento della popolazione mondiale e il 40 per cento del Pil globale.

La cintura economica della Via della seta comprende:

La cintura economica della Via della seta comprende:

1) un ponte terrestre eurasiatico che collegherà orizzontalmente attraverso più di 30 paesi la provincia cinese dello Jiangsu con il porto di Rotterdam in Olanda, passando per la stazione di Duisburg in Germania;

2) una via che unirà la Cina occidentale con la Russia occidentale;

3) un corridoio economico che partirà dalla Cina settentrionale per arrivare alla Russia orientale;

4) un altro che dalla sottosviluppata Cina occidentale approda in Turchia passando per Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan;

e 5) un collegamento diretto tra Cina e Pakistan.

Un altro progetto suggestivo che completerà il ponte terrestre è la costruzione di una linea ferroviaria di 12 mila chilometri che partirà da Yiwu, 300 chilometri a sud di Shanghai, e arriverà a Londra.

La Via della seta marittima, invece, è composta da tre direttrici:

1) la prima e principale parte dal Mar Cinese meridionale e arriva, attraverso l’Oceano Indiano e il Canale di Suez, nel Mar Mediterraneo fino in Italia;

1) la prima e principale parte dal Mar Cinese meridionale e arriva, attraverso l’Oceano Indiano e il Canale di Suez, nel Mar Mediterraneo fino in Italia;

2) la seconda si estende nel Pacifico fino all’Australia;

3) la terza, la Via della seta polare, si sviluppa a nord passando dal Mare Glaciale Artico.

Per realizzare tutti questi progetti la Cina ha istituito un fondo sovrano da 40 miliardi di dollari, ma ad aprire i cordoni della borsa saranno anche la New Development Bank di Shanghai e la banca multilaterale Asian Infrastructure Investment Bank con sede a Pechino. Anche la Banca mondiale ha garantito il suo sostegno.

Dal 2013 il regime comunista ha già firmato 2.200 accordi in oltre 80 paesi per un valore di 1.200 miliardi di dollari e gli investimenti complessivamente potrebbero raggiungere la cifra mostruosa di 10.600 miliardi di dollari, anche se le cifre variano in continuazione.

«TANTI SOLDI, NESSUNA DOMANDA»

Più che una riedizione delle vie carovaniere che attraverso Asia centrale e Medio Oriente collegavano Xian con il Mediterraneo, la Nuova via della seta assomiglia alla risposta cinese al Piano Marshall lanciato nel 1948 dal presidente americano Harry Truman per aiutare l’Europa a rialzarsi dopo la Seconda Guerra mondiale.

Più che una riedizione delle vie carovaniere che attraverso Asia centrale e Medio Oriente collegavano Xian con il Mediterraneo, la Nuova via della seta assomiglia alla risposta cinese al Piano Marshall lanciato nel 1948 dal presidente americano Harry Truman per aiutare l’Europa a rialzarsi dopo la Seconda Guerra mondiale.

Il piano di Xi Jinping, però, non ha niente di altruistico (neanche la facciata). Il primo obiettivo di Pechino è economico. Nel 2018 il Pil cinese è cresciuto del 6,6 per cento, il dato più basso dal 1990. Per evitare nuove frenate dell’economia, la Cina ha bisogno di nuovi mercati dove espandersi e nuovi progetti dove impiegare la propria sovracapacità industriale in settori come l’acciaio, l’alluminio, il cemento, i prodotti chimici, la cantieristica navale e l’edilizia.

Non a caso, come rivelato da uno studio del Center for Strategic and International Studies di Washington, al momento sono cinesi l’89 per cento delle aziende impegnate nella realizzazione delle infrastrutture, dei porti, delle autostrade e delle ferrovie.

Non a caso, come rivelato da uno studio del Center for Strategic and International Studies di Washington, al momento sono cinesi l’89 per cento delle aziende impegnate nella realizzazione delle infrastrutture, dei porti, delle autostrade e delle ferrovie.

Il governo comunista, infatti, è solito prestare soldi a patto che i progetti siano affidati ai colossi statali cinesi e che impieghino manodopera cinese. Il regime dimostra ancora una volta di voler mettere lo sviluppo economico davanti a tutto: non a caso, nonostante le belle parole spese da Xi Jinping in favore di una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e le promesse fatte ai diversi incontri internazionali sul clima, la Cina progetta la costruzione in 25 paesi di 240 impianti a carbone, la maggior parte dei quali non sarà dotato della tecnologia Ccs per catturare le emissioni di Co2.

Il secondo obiettivo è geopolitico. A suon di investimenti la Cina ha già esteso il suo controllo a molti stati del continente nero. All’Onu i paesi dell’Africa sub-sahariana non votano praticamente mai risoluzioni che contrastino in qualche modo gli interessi cinesi. Paesi come Angola, Sudan, Sud Sudan, Ghana e Congo seguono le indicazioni cinesi con una frequenza che va dall’83 al 93 per cento delle votazioni.

Nell’ambito della Bri, secondo uno studio del Center for Global Development, già otto paesi si sono indebitati a tal punto con Pechino da esserne diventati del tutto «dipendenti»: Pakistan, Gibuti, Maldive, Laos, Mongolia, Montenegro, Tagikistan e Kirghizistan.

Nell’ambito della Bri, secondo uno studio del Center for Global Development, già otto paesi si sono indebitati a tal punto con Pechino da esserne diventati del tutto «dipendenti»: Pakistan, Gibuti, Maldive, Laos, Mongolia, Montenegro, Tagikistan e Kirghizistan.

Brahma Chellaney, docente di studi strategici al Center for Policy Research di Nuova Delhi, ha parlato di «imperialismo del creditore» e «schiavitù del debito». Alcuni paesi si sono accorti del pericolo e dopo aver promesso di firmare accordi miliardari, hanno fatto marcia indietro.

È il caso della Malaysia, che ha denunciato per bocca del premier Mahathir Mohamad il «nuovo colonialismo» di Pechino. Nonostante questo, è tornato al tavolo delle trattative sia per non irritare il suo principale partner commerciale, sia perché, come disse una volta il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni, «i cinesi arrivano con tanti soldi, non pochi spiccioli. E non fanno mai domande».

LA RIVALITÀ CON GLI STATI UNITI

Il terzo obiettivo è strategico: la Cina è disposta a investire più di chiunque altro pur di contrastare l’influenza degli Stati Uniti e creare un nuovo sistema eurasiatico che abbia al centro come sole, neanche a dirlo, Pechino e non Washington, e il renminbi al posto del dollaro come valuta internazionale.

Non c’è da stupirsi dunque se gli Stati Uniti hanno criticato aspramente il governo italiano, quando il premier Giuseppe Conte ha annunciato che in occasione dell’arrivo del presidente Xi Jinping in Italia, dal 21 al 23 marzo, Roma avrebbe siglato un memorandum d’intesa con Pechino per aderire alla Nuova via della seta.

Non c’è da stupirsi dunque se gli Stati Uniti hanno criticato aspramente il governo italiano, quando il premier Giuseppe Conte ha annunciato che in occasione dell’arrivo del presidente Xi Jinping in Italia, dal 21 al 23 marzo, Roma avrebbe siglato un memorandum d’intesa con Pechino per aderire alla Nuova via della seta.

Durante la visita, Italia e Cina hanno firmato 29 accordi dal valore complessivo potenziale di 20 miliardi di euro nei settori del commercio, dell’energia, dell’industria, delle infrastrutture e della finanza.

L’obiettivo di Roma, secondo il Corriere della Sera, è riequilibrare la bilancia commerciale, visto che l’export italiano verso il Celeste impero è stato nel 2018 di 13,2 miliardi di euro, mentre le importazioni dalla Cina sono arrivate a 30,8 miliardi: un saldo negativo di quasi 20 miliardi.

Tra gli accordi firmati da Cassa depositi e prestiti, Snam, Eni e altre importanti aziende, spiccano le intese raggiunte con i colossi statali cinesi dalle autorità portuali di Trieste e Genova, punti europei di approdo della Nuova via della seta marittima.

Tra gli accordi firmati da Cassa depositi e prestiti, Snam, Eni e altre importanti aziende, spiccano le intese raggiunte con i colossi statali cinesi dalle autorità portuali di Trieste e Genova, punti europei di approdo della Nuova via della seta marittima.

Sono previsti importanti sviluppi infrastrutturali, che saranno realizzati insieme ai cinesi, e il governo ha ribadito che non esiste alcuna possibilità che i due scali italiani finiscano come il porto del Pireo in Grecia (svenduto a Pechino) o quello di Hambantota in Sri Lanka.

TUTTI VOGLIONO FARE AFFARI CON XI JINPING

Anche l’Unione Europea ha criticato il governo per la firma del memorandum, rimproverandogli di non aver cercato una preventiva intesa con Bruxelles. L’Italia ha ribadito che gli accordi sono stati firmati nel pieno rispetto delle regole europee e del resto non siamo certo il primo paese dei ventotto ad aver fatto affari con la Cina nell’ambito della Bri.

Anche l’Unione Europea ha criticato il governo per la firma del memorandum, rimproverandogli di non aver cercato una preventiva intesa con Bruxelles. L’Italia ha ribadito che gli accordi sono stati firmati nel pieno rispetto delle regole europee e del resto non siamo certo il primo paese dei ventotto ad aver fatto affari con la Cina nell’ambito della Bri.

Prima di noi, infatti, hanno firmato intese a vario titolo Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Slovenia e Grecia. I progetti di Pechino prevedono inoltre il coinvolgimento di Francia, Germania e Olanda.

Tutti insomma sono ansiosi di entrare in affari con la Cina, soprattutto in un momento di stagnazione economica, e se da un lato pecunia non olet, dall’altro non bisogna dimenticare qual è il vero obiettivo della Nuova via della seta e quali rischi comporta prestare il fianco al “capitalismo con caratteristiche cinesi”.

Da un punto di vista storico, è come se la Cina avesse trovato finalmente il modo di vendicarsi del “secolo di umiliazione” cominciato nell’Ottocento con le guerre dell’oppio, che aprirono la stagione del colonialismo europeo in Cina. Come le migliaia di ceste di oppio trafficate dagli inglesi attraverso il porto di Guangzhou diffusero la piaga della dipendenza tra 10 milioni di cinesi, portando poi alle guerre che costrinsero l’imperatore ad aprire i principali porti della Cina e a dare il via libera alle concessioni occidentali, così ora gli allettanti prestiti dei cinesi potrebbero drogare l’economia e asservire al «nuovo colonialismo» di Pechino decine di stati.

Da un punto di vista storico, è come se la Cina avesse trovato finalmente il modo di vendicarsi del “secolo di umiliazione” cominciato nell’Ottocento con le guerre dell’oppio, che aprirono la stagione del colonialismo europeo in Cina. Come le migliaia di ceste di oppio trafficate dagli inglesi attraverso il porto di Guangzhou diffusero la piaga della dipendenza tra 10 milioni di cinesi, portando poi alle guerre che costrinsero l’imperatore ad aprire i principali porti della Cina e a dare il via libera alle concessioni occidentali, così ora gli allettanti prestiti dei cinesi potrebbero drogare l’economia e asservire al «nuovo colonialismo» di Pechino decine di stati.

Al secondo presidente degli Stati Uniti, John Adams, viene attribuito un aforisma che calza a pennello (anche se non è sicuro che l’abbia pronunciato davvero): «Ci sono due modi di conquistare e rendere schiava una nazione: il primo è la spada, il secondo è il debito».

La Cina sembra aver imparato perfettamente la lezione, optando per quest’ultima strada. Il paese che finora ha ricevuto più investimenti dal regime, il Pakistan, ha sempre vantato che i legami tra Islamabad e Pechino sono «più alti dell’Himalaya, più profondi del più profondo degli oceani e più dolci del miele».

La Cina sembra aver imparato perfettamente la lezione, optando per quest’ultima strada. Il paese che finora ha ricevuto più investimenti dal regime, il Pakistan, ha sempre vantato che i legami tra Islamabad e Pechino sono «più alti dell’Himalaya, più profondi del più profondo degli oceani e più dolci del miele».

Ora però la Repubblica islamica sta cercando di cancellare molti degli accordi che prevedono investimenti per 62 miliardi di dollari, temendo di non riuscire a ripagare i debiti. Che abbia scoperto, come scritto ancora dal docente indiano di Studi strategici Chellaney, che dentro il «guanto di velluto delle intese win-win» propagandate dal regime comunista si nasconde in verità «un pugno di ferro».