Apparso in Studi cattolici, anno XXXVII, n. 394, dicembre 1993.

Apparso in Studi cattolici, anno XXXVII, n. 394, dicembre 1993.La confusione terminologico-concettuale è tra i maggiori ostacoli alla retta comprensione di quel fenomeno sociale rilevabile ormai in ogni Paese europeo e genericamente noto come «intolleranza razzista». Il saggio di Gianfranco Morra, ordinario di Sociologia della conoscenza e presidente del Corso di laurea politico-internazionale della Facoltà di Scienze politiche dell’università di Bologna (sede di Forlì), fornisce anzitutto un’ampia chiarificazione del plesso semantico «razza & razzismo», condotta attraverso un’analisi anche storica che libera il linguaggio dalle sedimentazioni ideologiche ed emotive. Poiché le razze ci sono, rileva l’autore confermando una verità troppo spesso rimossa, il superamento delle molteplici forme di razzismo non è ottenibile per assimilazione o per esclusione (modalità che negano entrambe l’identità altrui), ma mediante il riconoscimento delle differenze tra popoli, etnie e gruppi sociali all’interno della medesima umanità. Programma che, per l’uomo europeo, presuppone il ritrovamento della propria identità perduta e la vittoria sul nullismo morale così tangibilmente denunciato dalle bande giovanili che percorrono le metropoli d’Occidente.

di Gianfranco Morra

L’origine del termine «razza» è incerta e controversa. Alcuni la fanno derivare dalla parola latina ratio, che non significa soltanto «ragione», ma anche «misura, qualità, differenziazione»; altri preferiscono collegarla alla parola hazar, del francese antico, con cui si designava l’allevamento di cavalli. Quale che ne sia l’etimo, il termine «razza» testimonia la caratteristica, propria dell’uomo, di classificare, ossia di collegare concettualmente più individui in unità concettuali tassonomiche. Una di tali unità tassonomiche è appunto la razza, ossia un insieme di individui che hanno gli stessi caratteri, soprattutto fisici (come dimensione corporea, pelle, capelli, cranio, occhi, naso, gruppo sanguigno, ecc.), ma anche psicologici (immaginazione, concettualizzazione, volontà, intuizione, ecc.) (1).

L’origine del termine «razza» è incerta e controversa. Alcuni la fanno derivare dalla parola latina ratio, che non significa soltanto «ragione», ma anche «misura, qualità, differenziazione»; altri preferiscono collegarla alla parola hazar, del francese antico, con cui si designava l’allevamento di cavalli. Quale che ne sia l’etimo, il termine «razza» testimonia la caratteristica, propria dell’uomo, di classificare, ossia di collegare concettualmente più individui in unità concettuali tassonomiche. Una di tali unità tassonomiche è appunto la razza, ossia un insieme di individui che hanno gli stessi caratteri, soprattutto fisici (come dimensione corporea, pelle, capelli, cranio, occhi, naso, gruppo sanguigno, ecc.), ma anche psicologici (immaginazione, concettualizzazione, volontà, intuizione, ecc.) (1).

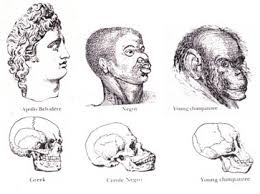

È nel XVIII secolo che la categoria di «razza» viene ampiamente studiata ed approfondita, soprattutto, entro una cornice biologica fissista, da Linneo e Buffon. Nel secolo seguente, l’influenza dell’ipotesi darwiniana sposta l’accento dalla fissità delle razze alla loro evoluzione: si continua a parlare di razza, ma non più come di una entità fissa. bensì come di una entità in continuo mutamento. Il secolo nostro applicherà allo studio delle razze i risultati delle indagini genetiche. in particolare quelli sul Dna.

Questo ampliamento degli approcci allo studio delle razze e l’accentuazione del loro continuo mutamento hanno indotto non pochi a dubitare della utilità del termine «razza», al quale preferirebbero sostituire altri termini, quali «tipo». «gruppo», «etnia». e altri ancora (2). La stessa possibilità di classificare le razze diviene problematica e non deve stupire il fatto che diversi studiosi abbiano dato classificazioni diversissime: da 2 a 63 razze! Non deve stupire, in quanto ogni classificazione è uno schema di comodo, una ipotesi aperta e modificabile. La difficoltà della classificazione, tuttavia, non deve condurre alla negazione del suo oggetto (la «razza»), ma solo all’impegno per una definizione critica e problematica (3).

Come quella, densa e sintetica, che ci ha dato il biologo statunitense P.A. Gloor: «La razza è una varietà dell’homo sapiens rappresentata da un insieme di esseri umani che si distingue da altri insiemi per un complesso di caratteri anatomici. fisiologici (e probabilmente anche psichici) ereditari e riconosciuti su più generazioni, ad esclusione di ogni carattere acquisito attraverso l’educazione, la tradizione o l’influenza dell’ambiente» (4).

Come quella, densa e sintetica, che ci ha dato il biologo statunitense P.A. Gloor: «La razza è una varietà dell’homo sapiens rappresentata da un insieme di esseri umani che si distingue da altri insiemi per un complesso di caratteri anatomici. fisiologici (e probabilmente anche psichici) ereditari e riconosciuti su più generazioni, ad esclusione di ogni carattere acquisito attraverso l’educazione, la tradizione o l’influenza dell’ambiente» (4).

Questa, come ogni altra definizione scientifica, non è un assoluto, come si credeva nei secoli scorsi, ma uno schema aperto: dato che le razze si evolvono, si modificano, si incrociano, anche la definizione di razza deve continuamente aggiornarsi. Ma proprio qui nasce la domanda: si evolve, si modifica, si incrocia — che cosa? La risposta è: la razza. Se non esistessero le razze, come potrebbero evolversi, modificarsi, incrociarsi?

E bene insistere su questa ovvietà, dato che oggi è molto diffusa la tesi, anche in alcuni scienziati, che le razze non esistono. Non vi è nulla di scientifico in questa negazione, le cui radici sono ideologiche: si teme che l’ammissione dell’esistenza delle razze conduca necessariamente al razzismo, un timore che può avere anche fondati motivi di solidarietà umana, ma che appare anche fortemente condizionato dal clima terroristico instaurato dall’antirazzismo. Con singolare contraddizione, poi, quelle stesse persone che negano l’esistenza delle razze, si fanno apostoli esaltati della cosiddetta «società multirazziale»: v’è da chiedersi come possa esserci una società multirazziale, se non esistono le razze (le quali non solo debbono esistere, ma debbono essere molte: multi- razziale. appunto).

La realtà effettuale è diversa: esistono frequenze costanti di differenziazioni fenotipiche e genotipiche, che consentono (anche se in termini mai definitivi) di definire razze diverse. Sappiamo anche che le differenze fenotipiche sono assai più numerose di quelle fenotipiche: le razze differiscono più negli aspetti esteriori che nel corredo genetico. I gruppi sanguigni delle diverse razze sono assai simili tra di loro, come sono assai simili anche quelli dell’homo sapiens e dello scimpanzé. Dovremo allora pervenire alla conclusione che non esiste differenza tra l’uomo e lo scimpanzé?

La realtà effettuale è diversa: esistono frequenze costanti di differenziazioni fenotipiche e genotipiche, che consentono (anche se in termini mai definitivi) di definire razze diverse. Sappiamo anche che le differenze fenotipiche sono assai più numerose di quelle fenotipiche: le razze differiscono più negli aspetti esteriori che nel corredo genetico. I gruppi sanguigni delle diverse razze sono assai simili tra di loro, come sono assai simili anche quelli dell’homo sapiens e dello scimpanzé. Dovremo allora pervenire alla conclusione che non esiste differenza tra l’uomo e lo scimpanzé?

Più recente il termine «razzismo». Esso nasce negli anni Venti del nostro secolo e indica una dottrina che afferma la superiorità necessaria di uno o più gruppi razziali su altri; afferma, cioè, il dominio della razza «superiore» sulle razze «inferiori». Appare, allora, evidente che non basta, per essere razzisti, il riconoscimento della diversità delle razze: distinguere le razze non significa gerarchizzare le razze.

È razzista colui che non solo afferma l’esistenza delle razze, ma è anche convinto che esistono alcune razze naturalmente destinata a dominare, altre a servire. Nel suo acuto saggio: Per una definizione del razzismo (5) Alain de Benoìst ha elencato cinque condizioni necessarie perché una teoria possa essere chiamata «razzista»: 1) la credenza nella superiorità gerarchica di una razza; 2) il collegamento di questa superiorità a cause biologiche immutabili (ad esempio, per gli spagnoli gli indios d’America erano «per natura» servi, ossia sarebbero stati creati da Dio in un certo modo proprio perché destinati a servire); 3) la derivazione di differenze (e quindi di superiorità o interiorità) socio-culturali dalle differenze biologiche; non c’è razzismo senza pretesa di una continuità immutabile tra biologico e culturale: 4) il dominio delle razze superiori su quelle inferiori è legittimato dal fatto che esso produce un bene all’intera umanità, in quanto diffonde alle razze inferiori il modello di vita più elevato proprio delle razze superiori; 5) la difesa della razza «pura». ossia il rifiuto di ogni mescolanza o incrocio tra le razze (matrimoni misti).

È razzista colui che non solo afferma l’esistenza delle razze, ma è anche convinto che esistono alcune razze naturalmente destinata a dominare, altre a servire. Nel suo acuto saggio: Per una definizione del razzismo (5) Alain de Benoìst ha elencato cinque condizioni necessarie perché una teoria possa essere chiamata «razzista»: 1) la credenza nella superiorità gerarchica di una razza; 2) il collegamento di questa superiorità a cause biologiche immutabili (ad esempio, per gli spagnoli gli indios d’America erano «per natura» servi, ossia sarebbero stati creati da Dio in un certo modo proprio perché destinati a servire); 3) la derivazione di differenze (e quindi di superiorità o interiorità) socio-culturali dalle differenze biologiche; non c’è razzismo senza pretesa di una continuità immutabile tra biologico e culturale: 4) il dominio delle razze superiori su quelle inferiori è legittimato dal fatto che esso produce un bene all’intera umanità, in quanto diffonde alle razze inferiori il modello di vita più elevato proprio delle razze superiori; 5) la difesa della razza «pura». ossia il rifiuto di ogni mescolanza o incrocio tra le razze (matrimoni misti).

Appare, dunque, del tutto possibile ammettere l’esistenza delle razze, senza con ciò essere necessariamente razzisti. Nella accezione scientificamente relativa e probabilistica di cui s’è detto, le razze esistono; ed esistono non solo come entità biologiche, ma altresì come realtà socioculturali, come coscienze psicologiche dei popoli, vissute su fondamenti storici, non fenotipici o genotipici (fondate sui «memi». non sui «geni») (6).

Possiamo addurre alcuni esempi. Nella Francia del sud la razza araba è più odiata della nera, e ciò in contrasto con la maggior somiglianza tra francesi del sud e arabi (tunisini, algerini, marocchini) che tra francesi del sud e negri. È una legge storica che i maggiori conflitti razziali sono fra razze simili, non fra razze molto diverse.

L’esempio tanto ovvio da essere superfluo è quello del conflitto tra arabi ed ebrei, due varianti di un’unica razza, quella semita. Nel nostro Paese è diffusa l’espressione: «meglio un negro che un meridionale». Ora possiamo chiederci: chi così si esprime è un razzista? Certamente no, in quanto preferisce il negro (di razza diversa) al meridionale (della stessa razza).

L’esempio tanto ovvio da essere superfluo è quello del conflitto tra arabi ed ebrei, due varianti di un’unica razza, quella semita. Nel nostro Paese è diffusa l’espressione: «meglio un negro che un meridionale». Ora possiamo chiederci: chi così si esprime è un razzista? Certamente no, in quanto preferisce il negro (di razza diversa) al meridionale (della stessa razza).

Anche se il razzismo è vecchio quanto l’uomo, i periodi in cui esso ha avuto la massima teorizzazione sono stati la seconda metà del secolo scorso e la prima metà del nostro.

Razzismo & darwinismo sociale

Il fondamento più evidente del razzismo ottocentesco è l’evoluzionismo (e ciò indipendentemente dalla volontà del suo fondatore). Quando l’ipotesi scientifica di Darwin si estese dallo studio della natura allo studio della storia, quando cioè la teoria dell’evoluzione divenne evoluzionismo, nacque una forma di antropologia chiamata «darwinismo sociale», estensione delle ipotesi evoluzionistiche dalla biologia alla sociologia e alla politica (7). Se, dunque, il positivismo trova nell’ipotesi evoluzionistica il fondamento del razzismo. in epoca romantica non era stata affermata la superiorità della «razza», ma, con Fichte, Gioberti e Mazzini, dalla «nazione», ossia della patria come comunità culturale, non primariamente biologica (8).

Nell’epoca della più massiccia espansione coloniale, il darwinismo sociale costituisce l’ideologia giustificatrice della conquista coloniale dei popoli «primitivi» e «incivili» da parte dei popoli «civili» ed «evoluti». Le leggi dell’evoluzione (lotta per l’esistenza, selezione naturale, sopravvivenza del più dotato) vengono estese dal mondo animale al mondo umano. All’evoluzionismo si associa l’etnocentrismo, ossia la pretesa che una civiltà, i suoi valori e costumi, costituiscano dei modelli privilegiati, ossia un criterio di riferimento unico per giudicare ogni altra civiltà. Questo pregiudizio etnocentrico demonizza le differenze e cerca di unificare l’umanità nel modello scientifico e tecnologico dell’europeo occidentale, laico e colto, del XIX secolo (9).

Nell’epoca della più massiccia espansione coloniale, il darwinismo sociale costituisce l’ideologia giustificatrice della conquista coloniale dei popoli «primitivi» e «incivili» da parte dei popoli «civili» ed «evoluti». Le leggi dell’evoluzione (lotta per l’esistenza, selezione naturale, sopravvivenza del più dotato) vengono estese dal mondo animale al mondo umano. All’evoluzionismo si associa l’etnocentrismo, ossia la pretesa che una civiltà, i suoi valori e costumi, costituiscano dei modelli privilegiati, ossia un criterio di riferimento unico per giudicare ogni altra civiltà. Questo pregiudizio etnocentrico demonizza le differenze e cerca di unificare l’umanità nel modello scientifico e tecnologico dell’europeo occidentale, laico e colto, del XIX secolo (9).

Le razze «inferiori» («selvagge», «prelogiche», «arretrate», ecc.) costituirebbero dei gradini preliminari e superati della evoluzione dell’umanità (una evoluzione che porterebbe l’uomo a superare la categoria della «partecipazione mistica» in quella della «causalità scientifica») (10). Il dominio delle razze «superiori». in tale ipotesi, rappresenta il necessario strumento della liberazione e del progresso delle razze «inferiori»: la colonizzazione diviene un dovere etico e religioso.

E’ noto che oggi la mentalità è cambiata. L’antropologia culturale del secolo scorso ragionava in termini evoluzionistici e, pertanto, razzisti, l’antropologia culturale del nostro secolo ragiona invece in termini funzionalistici e strutturalistici (11). In tal modo il pregiudizio etnocentrico è stato largamente superato, pur sapendo bene che l’etnocentrismo non è nato con l’evoluzionismo, ma con l’umanità e che i popoli «primitivi» sono più etnocentrici e razzisti dei popoli «civilizzati». I greci chiamavano «barbari» (cioè «balbuzienti») tutti gli altri popoli; alcuni teologi hanno messo in dubbio che gli indiani d’America avessero l’anima (per fortuna prevalse la tesi opposta): come scrive Montaigne, nel suo saggio Sui cannibali, «ognuno chiama barbarie gli usi diversi dai suoi» (12).

E’ noto che oggi la mentalità è cambiata. L’antropologia culturale del secolo scorso ragionava in termini evoluzionistici e, pertanto, razzisti, l’antropologia culturale del nostro secolo ragiona invece in termini funzionalistici e strutturalistici (11). In tal modo il pregiudizio etnocentrico è stato largamente superato, pur sapendo bene che l’etnocentrismo non è nato con l’evoluzionismo, ma con l’umanità e che i popoli «primitivi» sono più etnocentrici e razzisti dei popoli «civilizzati». I greci chiamavano «barbari» (cioè «balbuzienti») tutti gli altri popoli; alcuni teologi hanno messo in dubbio che gli indiani d’America avessero l’anima (per fortuna prevalse la tesi opposta): come scrive Montaigne, nel suo saggio Sui cannibali, «ognuno chiama barbarie gli usi diversi dai suoi» (12).

Ricordiamo soltanto i principali autori che, in maggiore o minor misura, possono rientrare in un paragrafo intitolato «razzismo».

I classici del razzismo

Anzitutto il conte Anhur de Gobineau, autore, nel 1855, di uno scritto molto acuto intitolato Saggio sulla ineguaglianza delle razze umane, nel quale sostiene la superiorità fisica, intellettuale e morale della razza ariana su tutte le altre. Gobineau non vede, dunque, solo «differenze», ma anche «superiorità», nel senso che la diversità razziale produce anche una prevalenza. Eppure, da questa analisi fattuale Gobineau, cattolico tradizionalista e amico del Tocqueville, non deduce un progetto di sottomissione delle razze «inferiori». Egli sa bene che in Europa (e questa osservazione del 1855 vale tanto più oggi) non esistono più razze «pure» e propone di incrementare i matrimoni misti al fine ridurre i conflitti sociali (13).

In Germania l’opera «razziale» più nota fu il saggio di Ludwig Gumplowicz, intitolato Il conflitto tra le razze (1883). Va sottolineato il fatto che Gumplowicz era un ebreo, convinto che il Rassenkampf costituisse uno dei fattori costanti e insuperabili della storia dell’umanità. Gumplowicz, tuttavia, non intende in alcun modo acuire tali contrasti. Anzi: egli costata che le scoperte geografiche e la facilità dei contatti tra le razze hanno quasi del tutto cancellato le razze «pure» e reso, pertanto, meno cruenti i loro conflitti, al punto ch’egli propone di sostituire il termine «razza» col termine «gruppo». L’opera «razziale» di Gumplowicz ha ben poco di «razzista» (14).

In Germania l’opera «razziale» più nota fu il saggio di Ludwig Gumplowicz, intitolato Il conflitto tra le razze (1883). Va sottolineato il fatto che Gumplowicz era un ebreo, convinto che il Rassenkampf costituisse uno dei fattori costanti e insuperabili della storia dell’umanità. Gumplowicz, tuttavia, non intende in alcun modo acuire tali contrasti. Anzi: egli costata che le scoperte geografiche e la facilità dei contatti tra le razze hanno quasi del tutto cancellato le razze «pure» e reso, pertanto, meno cruenti i loro conflitti, al punto ch’egli propone di sostituire il termine «razza» col termine «gruppo». L’opera «razziale» di Gumplowicz ha ben poco di «razzista» (14).

Non diversamente Gustav Ratzenhofer, generale dell’esercito austriaco di Francesco Giuseppe, studia nella sua Sociologia (1907) i conflitti di razza nelle società primitive e mostra come essi siano meno facili e frequenti nelle società evolute, le quali sono ormai tutte, in diversa misura, società multirazziali. Nessun razzismo. in Ratzenhofer, che viveva proprio nello Stato più interetnico d’Europa e proprio nel momento in cui la politica di Francesco Giuseppe era volta al tentativo di far convivere e collaborare le molte e diverse etnie presenti nell’impero austro-ungarico (15).

Se questi tre autori vanno definiti «razziali», l’autore «razzista» non tarderà a giungere: Houston Stewart Chamberlain, questo inglese che si fece tedesco e wagneriano (di Wagner aveva sposato la figlia Eva).Nella sua opera I fondamenti del XIX secolo (1899) egli difende gli elementi della civiltà europea: cultura greca, diritto romano, religione cristiana e, soprattutto, razza germanica, che nel momento in cui cadde l’impero romano salvò l’Europa dalla fine.

L’opera del Chamberlain, nella quale si mescolano profetismo razzista e falsificazione storica, apre la strada al razzismo tedesco, che troverà i suoi «vangeli» in due scritti di scarsissimo valore culturale, ma di grandissima forza persuasiva: La mia battaglia (1928) di Adolf Hitler e Il mito del XX secolo (1930) di Alfred Rosenberg (16).

L’opera del Chamberlain, nella quale si mescolano profetismo razzista e falsificazione storica, apre la strada al razzismo tedesco, che troverà i suoi «vangeli» in due scritti di scarsissimo valore culturale, ma di grandissima forza persuasiva: La mia battaglia (1928) di Adolf Hitler e Il mito del XX secolo (1930) di Alfred Rosenberg (16).

Razzismo & antirazzismo

Il razzismo, del resto, non è solo una teoria «scientifica», ma anche un comportamento diffuso. che assume in tempi e luoghi diversi forme molteplici. Sarebbe troppo lungo tentare una tipologia completa del razzismo; Mi limito, allora, a proporre, nella linea aperta da Pierre-André Taguieff, le due proposte estreme (17).

Possiamo chiamare la prima razzismo di assimilazione. La sua pretesa è che si devono portare alle razze inferiori tutti i benefici che sono propri delle razze superiori (come la medicina, l’energia elettrica, la televisione, la Coca-Cola, i panini Mc Donald, ecc.). Il modello di sviluppo proprio di una civiltà (quello europeo-occidentale) va esportato in tutto il mondo: razionalità, scienza, tecnologia.

Tutte le razze non-europee, dunque, vanno assimilate nella maggior misura possibile allo stile europeo o americano di vita (american way of life). Lo strumento di questa assimilazione è il dominio e il fine da raggiungere è l’omologazione, ossia la fine di ogni differenza; la razza inferiore è accettata, aiutata e protetta nella misura in cui si assimila e si disintegra nella cultura della razza superiore (acculturazione).

Tutte le razze non-europee, dunque, vanno assimilate nella maggior misura possibile allo stile europeo o americano di vita (american way of life). Lo strumento di questa assimilazione è il dominio e il fine da raggiungere è l’omologazione, ossia la fine di ogni differenza; la razza inferiore è accettata, aiutata e protetta nella misura in cui si assimila e si disintegra nella cultura della razza superiore (acculturazione).

L’esempio principale di questo razzismo dell’assimilazione è la conquista coloniale, con i suoi sfruttamenti, prima territoriali e ora economico-industriali. Un altro esempio è lo sfruttamento, nei Paesi civili, del lavoro, meno costoso e sovente rifiutato dai cittadini, degli extracomunitari: un lavoro che non di rado è gestito da organizzazioni criminali.

Al lato opposto troviamo il razzismo di esclusione. Ogni razza ritiene di dover mantenere la propria identità e di evitare ogni mescolanza come nociva. Ma come preservare la propria razza dalle «contaminazioni»? Due paiono i metodi prevalenti. Il primo venne attuato in modo esemplare da Hitler.

La difesa della purezza della razza ariana sollecitò progetti diversi: la deportazione di tutti gli ebrei nel Madagascar; il loro mantenimento in Germania accompagnato dalla sterilizzazione, per impedire non solo matrimoni misti, ma anche accoppiamenti interrazziali; purtroppo, nei confronti di ebrei e zingari, prevalse un terzo progetto, la «soluzione finale» del loro sterminio.

La difesa della purezza della razza ariana sollecitò progetti diversi: la deportazione di tutti gli ebrei nel Madagascar; il loro mantenimento in Germania accompagnato dalla sterilizzazione, per impedire non solo matrimoni misti, ma anche accoppiamenti interrazziali; purtroppo, nei confronti di ebrei e zingari, prevalse un terzo progetto, la «soluzione finale» del loro sterminio.

Un secondo metodo del razzismo di esclusione è incruento: nessuna eliminazione, ma solo il rimpatrio di tutte le razze straniere a spese dello Stato o dei privati (come propone in Francia Le Pen, fondatore di una associazione che raccoglie fondi per pagare i viaggi di rimpatrio agli extracomunitari). In questa seconda ipotesi il razzismo di esclusione realizza la separazione delle razze in nome del loro rispetto: la differenza razziale esclude ogni identità e ogni rapporto.

Non è male, a questo punto, cercare di definire, nei termini più neutrali possibili, l’«antirazzismo».che intende contrapporsi al razzismo, contro le cui aberrazioni vuole essere la giustificata reazione. In tal senso l’antirazzismo è il non-razzismo. Accade, tuttavia, che l’antirazzismo divenga ciò che sovente sono gli «anti»: il capovolgimento simmetrico di ciò che segue l’«anti». In tal senso l’antirazzismo diviene un razzismo capovolto.

Il più delle volte l’antirazzista usa la parola «razzismo» in termini inflazionati e abusati. Nella sua bocca cessa di essere un termine designativo, per divenire un insulto contro l’avversario. L’uso antirazzistico del termine «razzismo» non è razionale né descrittivo, ma strumentale e ideologico. E un mitra semantico per uccidere o almeno demonizzare l’avversario, lo «sporco razzista» (capovolgimento simmetrico dello «sporco negro»), che dovrebbe nascondersi, scappare via, in quanto non è un essere umano.

L’antirazzismo rivela qui gli stessi cromosomi dell’intolleranza razzistica. Era già accaduto al femminismo, che rischiava di essere solo un maschilismo capovolto (la donna che si «traveste» da maschio): era già accaduto al marxismo: Marx era contro il razzismo biologico, ma esprimeva un intransigente razzismo sociologico, in quanto la lotta di classe è tra due «razze» nemiche, quella dei borghesi e quella dei proletari, e l’esito della dialettica storica è lo sterminio dei primi da parte dei secondi.

L’antirazzismo rivela qui gli stessi cromosomi dell’intolleranza razzistica. Era già accaduto al femminismo, che rischiava di essere solo un maschilismo capovolto (la donna che si «traveste» da maschio): era già accaduto al marxismo: Marx era contro il razzismo biologico, ma esprimeva un intransigente razzismo sociologico, in quanto la lotta di classe è tra due «razze» nemiche, quella dei borghesi e quella dei proletari, e l’esito della dialettica storica è lo sterminio dei primi da parte dei secondi.

Questo uso impreciso ed emotivo del termine «razzismo», che costituisce il fondamento dell’antirazzismo come razzismo capovolto, ne ha esteso a tal punto il significato, da renderlo inservibile. Razzista non è più soltanto il colonialista sfruttatore o il fanatico ariano; razzista è anche chi considera la donna diversa dal maschio, o l’italiano del nord diverso da quello del sud; razzista è chi maltratta gli animali o chi la tifo per una squadra di calcio.

La malattia dell’antirazzista è il fanatismo dell’assimilazione, che ignora le differenze. Ma in tal modo, paradossalmente, l’antirazzismo confluisce nel razzismo di assimilazione, con la sua utopia, illuministica e antistorica, dell’«individuo amnesiaco e intercambiabile».

Vale la pena di ricordare un episodio, accaduto sul bollettino della Tv statalista, il RadiocorriereTv, del 13 dicembre 1992. Un docente universitario di psicologia vi ha elaborato dei quiz, per definire chi e quanto è razzista. Il quiz n. 9 recita: «Avete voglia di regalarvi un cane: cosa scegliete? A) un simpatico, intelligente, bastardo. B) Un cane ben addestrato alla difesa. C) Uno di pura razza con pedigree». Solo chi risponde A è l’«antitesi del razzista»; il razzista puro risponde C; peggio ancora chi sceglie B, razzista e intollerante. Ecco, dunque, la conclusione: chi compra cani di razza, soprattutto lupi o doberman, è un razzista.

Vale la pena di ricordare un episodio, accaduto sul bollettino della Tv statalista, il RadiocorriereTv, del 13 dicembre 1992. Un docente universitario di psicologia vi ha elaborato dei quiz, per definire chi e quanto è razzista. Il quiz n. 9 recita: «Avete voglia di regalarvi un cane: cosa scegliete? A) un simpatico, intelligente, bastardo. B) Un cane ben addestrato alla difesa. C) Uno di pura razza con pedigree». Solo chi risponde A è l’«antitesi del razzista»; il razzista puro risponde C; peggio ancora chi sceglie B, razzista e intollerante. Ecco, dunque, la conclusione: chi compra cani di razza, soprattutto lupi o doberman, è un razzista.

Identità & differenza

La risposta autentica, capace di andare oltre il razzismo e l’antirazzismo, non può che partire da una esatta soluzione del rapporto tra «identità» e «differenza». Ciò vale per i rapporti tra maschio e femmina, tra genitori e figli, tra superiori e inferiori, tra indigeni e stranieri. Un aiuto a formulare tale risposta ci viene dalla filosofia greca e in particolare da Platone. È noto che il padre «venerando e terribile» (18) della filosofia, Parmenide, aveva riassunto il suo pensiero nella frase: «l’essere è e il non-essere non è», (19) con la quale ha inizio la filosofia occidentale.

In tal modo, affermando l’identità dell’essere, Parmenide finiva però per negare, insieme con il non-essere, anche la differenza. Toccherà a Platone oltrepassare questo limite, con l’inevitabile «parricidio» (20) di Parmenide. Platone si chiede: e se oltre all’essere esistesse anche il non-essere? Come è possibile ammettere, insieme, l’identità e la differenza?

Basti questa citazione dal dialogo Sofista: «i generi si mescolano fra di loro e l’ente e il diverso penetrano attraverso tutti i generi e l’uno nell’altro, e il diverso, partecipando dell’ente, non è conseguenza l’ente, a sua volta, per innumerevoli cose, in innumerevoli casi, indiscutibilmente non è, e così anche gli altri generi, ciascuno preso a se e tutti insieme, per molti rispetti sono e, invece, per molti altri non sono» (21).

Lo schema platonico può esserci di aiuto per la soluzione del problema delle razze. L’identità esiste ed è la fondamentale unità dell’homo sapiens; la differenza esiste e sono le molte e mescolate razze umane. Non v’è dubbio che, sul piano biologico, prevale l’identità sulla differenza: le diverse razze umane hanno circa un 90% di elementi comuni; come non v’è dubbio che, sul piano culturale, le differenze si fanno più forti: le differenze biologiche tra uno scimpanzé e un uomo sono inferiori alle differenze culturali tra un indiano e uno spagnolo, tra un altoatesino e un pugliese.

Lo schema platonico può esserci di aiuto per la soluzione del problema delle razze. L’identità esiste ed è la fondamentale unità dell’homo sapiens; la differenza esiste e sono le molte e mescolate razze umane. Non v’è dubbio che, sul piano biologico, prevale l’identità sulla differenza: le diverse razze umane hanno circa un 90% di elementi comuni; come non v’è dubbio che, sul piano culturale, le differenze si fanno più forti: le differenze biologiche tra uno scimpanzé e un uomo sono inferiori alle differenze culturali tra un indiano e uno spagnolo, tra un altoatesino e un pugliese.

Dunque gli uomini sono, insieme, identici e diversi. Rispettare l’altro significa rispettare, insieme, la sua identità (ciò che è) e la sua differenza (ciò che non è). Si può ragionevolmente supporre che il disprezzo della differenza dell’altro (razzismo) sia fondato soprattutto sulla perdita della identità (antirazzismo).così diffusa ai nostri giorni.

Chi disprezza l’altro non lo disprezza perché è altro, ma perché egli, che disprezza, non è più qualcuno e cerca di diventarlo mediante il disprezzo. Basti pensare alle grandi metropoli tecnologiche, caratterizzate da una mescolanza di universalismo astratto e dì particolarismo localistico, di cosmopolitismo e di campanilismo. Ora l’universalismo è la negazione delle differenze in nome di una unità, che finisce per negare l’identità: ecco allora il rinascere dei particolarismi come ricerca dell’identità perduta.

Dato che negli ideali di «cittadinanza del mondo» e di «integrazione europea» l’identità (nazionale, religiosa, linguistica, ecc.) viene perduta o almeno ricoperta, l’uomo, che è un ente storico, quindi condizionato dalla tradizione, reagisce non di rado con la chiusura nel particolare e con la xenofobia: la mescolanza delle razze provoca la distruzione dell’identità e pertanto la ricerca di una nuova identità mediante l’odio delle differenze. L’odio per l’altro rivela alla sua base l’odio per sé stesso, l’incapacità di essere qualcuno: dato che sono privo di identità, odio la differenza (odio l’identità dell’altro).

Dato che negli ideali di «cittadinanza del mondo» e di «integrazione europea» l’identità (nazionale, religiosa, linguistica, ecc.) viene perduta o almeno ricoperta, l’uomo, che è un ente storico, quindi condizionato dalla tradizione, reagisce non di rado con la chiusura nel particolare e con la xenofobia: la mescolanza delle razze provoca la distruzione dell’identità e pertanto la ricerca di una nuova identità mediante l’odio delle differenze. L’odio per l’altro rivela alla sua base l’odio per sé stesso, l’incapacità di essere qualcuno: dato che sono privo di identità, odio la differenza (odio l’identità dell’altro).

Possiamo, così, anche comprendere le ragioni dell’esplosione odierna in Europa di nazionalismi localistici. Il processo di integrazione europea è stato proposto in termini inadeguati, ossia in termini astrattamente illuministici: l’eccessiva insistenza sulla fine delle identità nazionali apriva la via a una universalità vuota e tutto ciò ha prodotto come reazione la rinascita di particolarismi e nazionalismi.

Lo stesso uso, semanticamente scorretto, del termine «federazione» per indicare i! collegamento tra le nazioni europee (mentre si tratta di «confederazione» tra Stati sovrani), ha favorito questo scontento (22). Sarebbe stato necessario, invece, proporre una unità più rispettosa delle differenze, quale viene espressa nel termine «Europa delle nazioni». Già Max Scheler, proponendo dopo lo sfacelo della prima guerra mondiale una «ricostruzione dell‘Europa», rifiutava ogni astratto «internazionalismo».livellatore delle differenze, per proporre un «internazionalismo», capace di armonizzare e di far convergere le insopprimibili differenze nazionali senza annullarle o distruggerle (23).

Lo stesso uso, semanticamente scorretto, del termine «federazione» per indicare i! collegamento tra le nazioni europee (mentre si tratta di «confederazione» tra Stati sovrani), ha favorito questo scontento (22). Sarebbe stato necessario, invece, proporre una unità più rispettosa delle differenze, quale viene espressa nel termine «Europa delle nazioni». Già Max Scheler, proponendo dopo lo sfacelo della prima guerra mondiale una «ricostruzione dell‘Europa», rifiutava ogni astratto «internazionalismo».livellatore delle differenze, per proporre un «internazionalismo», capace di armonizzare e di far convergere le insopprimibili differenze nazionali senza annullarle o distruggerle (23).

I cosiddetti «naziskin»

Di questo razzismo come espressione della perdita di una identità costituiscono un esempio quelle bande giovanili, che. anche nel nostro Paese, sono state definite dei «naziskin» (dalla sintesi di «nazi» e di «skinhead», ossia «nazisti con le teste rasate»).Per capire con una certa approssimazione questo fenomeno magmatico, certo non numeroso (il Ministro degli Interni, on. Mancino, ha parlato di 1.200 elementi, tutti già schedati dalle questure) (24) ma preoccupante. è bene partire da una costatazione storica piuttosto ovvia: che il popolo italiano (o, se si preferisce, i popoli che abitano la nostra penisola) non ha mai dato prova di tendenze razzistiche, come peraltro è comprensibile in una etnia così composita e mescolata.

Le «leggi razziali», emanate dal fascismo nel 1938 a imitazione di quelle del Terzo Reich, non solo ebbero, fortunatamente, in Italia scarsa attuazione, ma furono avversate dalla coscienza popolare. Gli ebrei, nel nostro Paese, ebbero aiuti notevoli e molti per sfuggire alla deportazione (lo ha affermato con decisione il Rabbino capo degli israeliti italiani) (25).

Le «leggi razziali», emanate dal fascismo nel 1938 a imitazione di quelle del Terzo Reich, non solo ebbero, fortunatamente, in Italia scarsa attuazione, ma furono avversate dalla coscienza popolare. Gli ebrei, nel nostro Paese, ebbero aiuti notevoli e molti per sfuggire alla deportazione (lo ha affermato con decisione il Rabbino capo degli israeliti italiani) (25).

Per avere i primi sintomi di razzismo, si deve arrivare agli anni della contestazione giovanile: non solo un «razzismo» politico, evidente nella esaltazione e nella attuazione della violenza terroristica per la eliminazione dei «nemici del proletariato» (borghesi, padroni, fascisti, ecc.): ma anche un «razzismo» antiebraico, per la forte simpatia (anche nell’abbigliamento) dei contestatori per i feddayn, vittime del «razzismo ebraico». Il primo antiebraismo (rifuggiamo dal termine «antisemitismo», in quanto sia gli arabi sia gli ebrei sono semiti) fu inventato dalle associazioni giovanili della sinistra, socialista e comunista.

Questo razzismo politico, naturale nel clima «rivoluzionario» degli anni Settanta, ha perso l’aggettivo «politico») nel clima di riflusso degli anni Ottanta, quando gli animi si ripiegavano nel privato e nel «vissuto»; ma le tendenze espresse dal sostantivo («razzismo») permangono e cercano luoghi diversi di realizzazione. Il principale di essi è lo stadio calcistico. È necessario brevemente premettere (sulla base di non pochi studi psicosociologici sul football) (26) che la partita è un «fatto sociale totale» (27), una liturgia forte nella quale è possibile trovare ciò che la famiglia, la scuola e la religione ormai raramente danno: identità e solidarietà.

Interessante la dichiarazione di un giovane ultras bolognese di ventidue anni: «Dopo una giornata di lavoro, grazie all’impegno con gli ultras, la mia vita è più attiva. E più attiva alla sera, perché so che, grazie agli ultras, ho degli amici; grazie agli ultras ho un incarico; grazie agli ultras ho la possibilità di evadere da tante situazioni strane che purtroppo nella vita di tutti i giorni ci sono. Cioè per me essere ultras è una maniera di divertirmi e di sentire qualcosa dentro. Se non avessi questa possibilità mi sentirei spaesato. Finché c’è questa possibilità dello stadio, di credere in qualcosa, di stare con gli ultras, io mi sento un ragazzo non dico senza problemi, ma con meno problemi rispetto a quelli che magari potrei avere senza» (28).

Interessante la dichiarazione di un giovane ultras bolognese di ventidue anni: «Dopo una giornata di lavoro, grazie all’impegno con gli ultras, la mia vita è più attiva. E più attiva alla sera, perché so che, grazie agli ultras, ho degli amici; grazie agli ultras ho un incarico; grazie agli ultras ho la possibilità di evadere da tante situazioni strane che purtroppo nella vita di tutti i giorni ci sono. Cioè per me essere ultras è una maniera di divertirmi e di sentire qualcosa dentro. Se non avessi questa possibilità mi sentirei spaesato. Finché c’è questa possibilità dello stadio, di credere in qualcosa, di stare con gli ultras, io mi sento un ragazzo non dico senza problemi, ma con meno problemi rispetto a quelli che magari potrei avere senza» (28).

La partita e la banda creano solidarietà attraverso la contrapposizione di amici e nemici, che può anche trasformarsi in un rito sacrificale. Aggressività e violenza possono e debbono essere limitate, ma non saranno mai eliminate del tutto dallo sport di massa. Ora ditali aggressività e violenza sono espressione evidente slogans e striscioni razzistici, come pure simboli tratti dalla ideologia della violenza, soprattutto dal nazismo e dal comunismo. Tale ricorso al razzismo semantico non ha alcun significato politico.

Si usano indifferentemente simboli di sinistra e di destra: Che Guevara e croce runica, croce uncinata e P 38, canzoni partigiane e fasciste, il pugno chiuso e il saluto romano, il tutto mescolato con linguaggio e gesti osceni. É il linguaggio trasgressivo del ‘68, ormai privo di ogni valenza rivoluzionaria. Nel riflusso narcisistico, ha perduto la sua semantica politica ed è rimasto pura provocazione.

Significativa la dichiarazione di un tifoso milanese di diciotto anni, fattorino e barista, membro dei «Boys» dell’Inter: «Domanda. Ma voi “Boys” siete tutti fascisti? Risposta. Ma no. Alcuni sì e altri no… Ma guarda che a me non me ne frega nulla. E poi anche tanti ragazzi che dicono di essere fascisti… non gliene frega niente. Domanda. Fammi capire. Non mi avevi detto di essere fascista? Risposta. Guarda, a me la politica non interessa. Tanti di noi dicono così per fare i duri, ma non vuole dire che siano iscritti al Fronte. Fanno così per disprezzo degli altri, soprattutto quando si sa che sono rossi» (29).

Significativa la dichiarazione di un tifoso milanese di diciotto anni, fattorino e barista, membro dei «Boys» dell’Inter: «Domanda. Ma voi “Boys” siete tutti fascisti? Risposta. Ma no. Alcuni sì e altri no… Ma guarda che a me non me ne frega nulla. E poi anche tanti ragazzi che dicono di essere fascisti… non gliene frega niente. Domanda. Fammi capire. Non mi avevi detto di essere fascista? Risposta. Guarda, a me la politica non interessa. Tanti di noi dicono così per fare i duri, ma non vuole dire che siano iscritti al Fronte. Fanno così per disprezzo degli altri, soprattutto quando si sa che sono rossi» (29).

Questa confusione di destra e sinistra, entrambe valide non già per i loro contenuti, ma solo per il «prestito» che possono indifferentemente offrire di una semantica trasgressiva e provocatoria, risulta da una scritta murale sprayzzata su un muro dell’Università di Roma: «Macché Lenin macché lngrao / è Falcao il nuovo Mao» (30).

Gli siogans razzistici (cafone, terrone, l’Etna vi seppellirà, ebrei, negri, lager, ecc.), che vengono «sparati» durante le partire, non hanno valenza ne politica, né razzistica; servono solo per una contrapposizione forte contro il «nemico» (Inter o Milan, Roma o Lazio, a seconda dei casi).È stato accertato che metà dei supporters delle due squadre milanesi e delle due torinesi sono figli di meridionali.

Il cosiddetto razzismo rivela soprattutto l’esistenza di fasce giovanili, di forte minoranza rispetto alla maggioranza dei giovani, caratterizzate da perdita di identità e da sostanziale nichilismo morale. È amaro costatare che questi giovani escono dalla scuola nata all’insegna dell’antifascismo e della Resistenza (oltre che dell’antirazzismo). Essi trovano nella partita il momento forte di una unione solidale, esattamente come negli anni Settanta la trovavano in quel narcisismo collettivo che era il «fatto sociale totale» dell’Assemblea studentesca.

Il cosiddetto «razzismo» della bande giovanili è solo la testimonianza di una profonda crisi di identità e di un sostanziale nichilismo morale. Il «razzista» odia l’altro solo perché prima odia sé stesso; si contrappone all’altro, perché questo è l’unico modo per illudersi di essere qualcuno. Non tanto razzismo, dunque, quanto teppismo.

I «naziskin» sono in realtà dei «teppiskin»: un odio del nemico e delle stesse cose come unico mezzo per trovare provvisoriamente una identità. Si tratta, del resto, di un fenomeno quanto mai limitato, che viene certo enfatizzato dalla classe politica al potere per far dimenticare altri e ben più gravi guai, di cui è direttamente responsabile e colpevole. L’invenzione di un pericolo inesistente o l’enfatizzazione di un pericolo appena incipiente costituiscono i paraventi di cancrene ben più gravi e irreversibili della comunità nazionale.

I «naziskin» sono in realtà dei «teppiskin»: un odio del nemico e delle stesse cose come unico mezzo per trovare provvisoriamente una identità. Si tratta, del resto, di un fenomeno quanto mai limitato, che viene certo enfatizzato dalla classe politica al potere per far dimenticare altri e ben più gravi guai, di cui è direttamente responsabile e colpevole. L’invenzione di un pericolo inesistente o l’enfatizzazione di un pericolo appena incipiente costituiscono i paraventi di cancrene ben più gravi e irreversibili della comunità nazionale.

Non si vuole certo, con ciò, negare che esista un reale pericolo razzista, certo in Italia appena accennato, ma altrove nel mondo gravissimo: come nei conflitti interetnici, che dovunque la crisi del comunismo ha fatto esplodere; o come forti conflittualità, anche in Italia, tra cittadini ed extracomunitari, a causa di leggi irresponsabili sulla immigrazione, che hanno creato una pericolosa situazione di ingiustizia e di criminalità.

Agire per reprimere il razzismo, quando esista, e soprattutto per educare i giovani ai valori universalmente umani, è un compito imprescindibile. Ma esso non si realizza solo con gli «anti». Più che negare il razzismo, appare importante sottolineare, insieme: 1) l’identità etnica e anche le differenze etniche: 2) il rispetto delle altre identità. Né razzismo, dunque, né antirazzismo: ma il riconoscimento della differenza sulla base della identità. Importa non disperdersi nell’universalismo astratto. nell’«amore del lontano», ma conservare la propria identità, vantarsene e tradurre questa consapevolezza di essere qualcuno nel rispetto della identità dell’altro: il dialogo tra le razze implica che ciascuno sia qualcuno e che ciascuno sia diverso dall’altro.

Agire per reprimere il razzismo, quando esista, e soprattutto per educare i giovani ai valori universalmente umani, è un compito imprescindibile. Ma esso non si realizza solo con gli «anti». Più che negare il razzismo, appare importante sottolineare, insieme: 1) l’identità etnica e anche le differenze etniche: 2) il rispetto delle altre identità. Né razzismo, dunque, né antirazzismo: ma il riconoscimento della differenza sulla base della identità. Importa non disperdersi nell’universalismo astratto. nell’«amore del lontano», ma conservare la propria identità, vantarsene e tradurre questa consapevolezza di essere qualcuno nel rispetto della identità dell’altro: il dialogo tra le razze implica che ciascuno sia qualcuno e che ciascuno sia diverso dall’altro.

Rispettare le differenze

Le razze esistono. ce lo dice la scienza. Basti l’osservazione del grande genetista russo Theodosius Dobzhansky: «Non è preferibile spiegare alla gente la natura delle differenze razziali, piuttosto che sostenere che non ne esistono?» (31). Nessuna «menzogna razzista» (osservava il biologo francese Jean Rostand) può cancellare la «verità razziale» (32).

Appartenere a razze diverse non esclude l’identità dell’homo sapiens, che in tutte quelle razze si realizza; e non esclude neppure la pari dignità di tutti gli uomini, a qualunque razza appartengano (33). La diversità delle razze rientra, per il cristiano, nella perfezione delta creazione: Dio era troppo intelligente per fare tutti gli uomini dello stesso colore. La stesse pluralità delle razze, del resto, e ancor più la pluralità delle culture, è positiva, in quanto ognuna di esse ha scoperto e realizzato una parte dei valori dell’intera umanità (come si è espresso Giovanni Paolo II nel suo Discorso all’Unesco del 2 giugno 1980), ha rifiutato insieme razzismo e antirazzismo, nazionalismo e internazionalismo; ha proposto una comunità pacifica di popoli, ciascuno dei quali ha una sua identità che rispetta l’identità degli altri popoli (cioè la differenza): «Vigilate con tutti i mezzi a disposizione su questa sovranità fondamentale che possiede ogni Nazione in virtù della propria cultura. Proteggetela come la pupilla dei vostri occhi per l’avvenire della grande famiglia umana» (34)

La parola della religione non è, in ciò, diversa da quella della scienza. Nessun annullamento delle differenze, come nessuna contrapposizione delle differenze; ma l’armonia di molti diversi strumenti: «Spesso viene avanzato l’argomento in base al quale solo una civiltà mondiale unitaria, con la totale mescolanza di tutte le razze, potrebbe risolvere le tensioni e i conflitti tra i gruppi.

La parola della religione non è, in ciò, diversa da quella della scienza. Nessun annullamento delle differenze, come nessuna contrapposizione delle differenze; ma l’armonia di molti diversi strumenti: «Spesso viene avanzato l’argomento in base al quale solo una civiltà mondiale unitaria, con la totale mescolanza di tutte le razze, potrebbe risolvere le tensioni e i conflitti tra i gruppi.

Questo non mi pare né necessario né auspicabile. Se si insegna all’uomo ad essere tollerante, cioè ad essere pronto a comprendere e ad accettare altri stili di vita tanto all’interno delle civiltà che fra i popoli, allora l’etnocentrismo verrà ad essere disinnescato senza che sia necessario che i gruppi abbandonino la loro particolarità culturali e la fierezza della loro civiltà. La pacificazione dell’umanità non dovrebbe passare sui cadaveri delle civiltà e delle razze» (33)

Il superamento del razzismo non è nell’antirazzismo: non è neppure in quella strana proposta che è l‘utopia di una società multirazziale mai esistita in senso pieno in nessun luogo; è invece una comunità mondiale di popoli, ciascuno dei quali rispetta l’identità dell’altro, proprio perché è consapevole della propria identità. Il rispetto per l’altro ha, dunque, un solo nome: l’amore della propria identità etnica, della propria tradizione, della propria cultura. Non c’è che un modo per amare gli altri: essere totalmente se stessi.

Note

(1) Dalla sterminata bibliografia sulla «razza» estraiamo solo alcune indicazioni di manuali generali sul tema: C.S. COON, The Living Races of Man, Knopf, New York 1965; H.V. VALLOIS, Les races humaines, Puf, Paris 1967; R.A. GOLDSBY, Race and Races, Macmillan, New York 1977; A.M. BRUES, Peoples and Races, ivi 1977; F. DOBZHANSKY, Diversità genetica e eguaglianza umana, Einaudi, Torino 1981; J. M. ALLEGRO, All Manner of Men, Thomas, Springfield 1982; S. MOLNAR, Human variations. Races, Types and Ethnic Groups, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983.

(2) Cfr M.F.A. Montagu, La razza. Analisi di un mito, Einaudi, Torino 1977.

(3) Rinviamo alla vasta enciclopedia: R. BIASUTTI, Razze e popoli della terra, voll. 4. Utet. Torino 1959.

(4) P.A. Gloor, A propos de la xénophohie et du racisme, in «L’Anthropologie». LXXXIV (1980), p. 586.

(5) Sotto il titolo Razzismo e antirazzismo, pubblicato da La Roccia di Erec (Firenze 1992), sono stati raccolti quattro saggi, tradotti dal francese: A. De Benoist, Per una definizione del razzismo; P.-A. TAGUIEFF, Razzismo ed antirazzismo: modelli e paradossi; A. BÉJiN, Riflessioni sull’antirazzismo; A. DE BENOIST, Razzismo e differenze: la forza del pregiudizio. È nostra opinione che questi saggi rappresentino quanto di meglio è stato scritto di recente sul tema. Rinviamo anche al n. 166 (marzo 1993), Razzismo e antirazzismo. Le sfide della società multiculturale, della rivista «Diorama letterario» (Firenze).

(6) La scuola anglosassone della «sociobiologia» ha introdotto, a fianco della parola «geni», l’analoga «memi», per indicare gli archetipi culturali ereditari; cfr L. GALLINO (a cura di), Sociobiologia e natura umana, Einaudi, Torino 1980. Per i rapporti tra razza e cultura rinviamo a: C. Lévi-Strauss, Razza e storia, Einaudi, Torino 1975; F. BoAS, L’uomo primitivo, Laterza, Bari 1972 (il titolo italiano è inadeguato, non meno del titolo inglese: The Mind of Primitive Man, 1911; l’argomento del libro, infatti, è la categoria di «razza», come hanno posto in evidenza gli editori della trad. tedesca: Kultur und Rasse, 1914. opera finita nei roghi di Norimberga del 10 maggio 1933).

(7) Cfr R. HOFSTADTER, Soda! Darwinism in American Thought, Braziller, New York 1959.

(8) J. G. FICHTE, Discorsi alla nazione tedesca (1807-08); V. GIOBERTI, Del primato morale e civile degli italiani (1843); G. Mazzini, I doveri dell’uomo (1860).

(9) Per la critica del pregiudizio etnocentrico, rinviamo al nostro volume: Sociologia e antropologia, Esperienze, Fossano 19712.

(10) È la nota tesi di L. LÉVY BRUHL del quale cfr La mentalità primitiva (1922), Einaudi, Torino 1966.

(11) Per la tendenza funzionalistica, rinviamo a B. MALINOWSKI, Teoria scientifica della cultura, Feltrinelli, Milano 1962; e a A.R. Radcliffe BROWN, Struttura e funzione nella società primitiva, Jaca Book, Milano 1968. Per la tendenza strutturalistica, cfr C. LÈVI-STRAUSS, Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano 1980.

(12) MONTAIGNE, Saggi, 1, 31.

(13) A. De Gobineau, Sull’ineguaglianza delle razze, Longanesi, Milano 1965 tr. parziale).

(14) L. Gumplowicz, Der Rassenkampf. Soziologische Untersuchungen, Wagnerschen Univ. Buchhandlung, lnnsbruck 1909.

(15) G. RATZENHOFER, Soziologie, Brockhaus, Leipzig 1907.

(16) Per il processo storico del razzismo europeo rinviamo alla classica opera di G. Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Laterza, Bari 1982.

(17) Rinviamo all’opera citata alla nota (5). Nella stessa linea è il recente studio di M. WIEVORKA, Lo spazio del razzismo, Il Saggiatore. Milano 1993.

(18) PLATONE, Teeteto, 183 e.

(19) PARMENIDE, fr. 6.

(20) Platone, Sofista, 241 d.

(21) Ibid., 259 a-B.

(22) Rinviamo alla nostra recente Breve storia de! Pensiero federalista, Oscar Mondadori, Milano 1993.

(23) Cfr M. SCHELER, Della ricostruzione culturale dell’Europa (1917), in L’eterno nell’uomo, Fratelli Fabbri, Milano 1972.

(24) Mancino: puniremo chi predica violenza, intervista in «Il Sole-24 Ore», 1° dicembre 1992.

(25) Rinviamo alla recente riedizione della Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, di R. De Felice, Einaudi, Torino 1993.

(26) Ricordiamo solo gli studi più recenti; D. Morris, La tribù del calcio, Mondadori, Milano 1982; P. Marsh-E. Rosser-R. Harre, Le regole del disordine, Giuffré, Milano 1984; O. BEHA, Anni di cuoio, Newton Compion, Roma 1988; A. DAL LAGO, Descrizione di una battaglia. I rituali del calcio, il Mulino, Bologna 1990; A. ROVERSI, Calcio, tifo e violenza. Il teppismo calcistico in Italia, il Mulino, Bologna 1992; A. BALLONI-R. Bisi, Sportivi tifosi violenti, Clueb, Bologna 1993.

(27) Il concetto di «faits socials totals», proprio di tutta la scuola sociologica derivata dal Durkheim, è stato sviluppato Soprattutto da M. MAUSS, del quale v. Sociologie et anthropologie, Puf, Paris 1950 (con una importante introduzione di C. Lévi-Strauss).

(28) Cit. in DAL LAGO, p. 110.

(29) Cit. in Roversi, p. III.

(30) Cit. in Beha, p. 147.

(31) T. DOBZHANSKY, Le droit à l’intelligence. Génétique et égalité, Complexe, Bruxelles 1978, p. 63.

(32) J. Rostand-A. Tétry, L’homme. Initiation à la biologie, voll. 2, Larousse, Paris 1972, voll. 2, p. 318.

(33) Precisa, in ciò, la parola di san Tommaso d’Aquino: gli uomini sono uguali nella libertà, non nelle qualità naturali, per le quali sono diversi: come per le diverse razze, appunto: «Natura fecit omnes hormnes acquales in libertate, non autem in perfectionibus naturalibus» (In secundum Sententiarum, dist. 44. a 3, ad 1). L’Aquinate esprime razionalmente l’annuncio dell’Apostolo: «Qui non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti»; ma questa eguaglianza «escatologica», già cominciata, non esclude la permanenza delle differenze, che dureranno quanto la storia dell’uomo e impongono un dovere di comprensione: «sopportandovi a vicenda e perdonandovi cambievolmente» (Col 3. II; 13).

(34) GIOVANNI PAOLO II, Dignità della cultura e difesa dell’uomo, Ediz. Carroccio, Treviso 1980, par. 15, p. 21.

(35) I. EIBL-EIBENSFELDT, Par-delà nos differences, Flammarion, Paris 1979, p. 138.