di Vittorio Messori

La sola arte che davvero mi emozioni, ovviamente oltre alla musica, è l’architettura. In realtà, amare l’architettura significa amare molte arti, perché alla bellezza di un edificio concorrono anche pittura e scultura, così che l’arte del ben costruire è una sorta di sintesi estetica. L’architettura, poi, è il punto di incontro delle due culture che spesso sono separate e magari si ignorano: quella del bello e quella dell’utile, quella umanistica e quella scientifica.

Dunque, il mio modo di fare il “turista“ è innanzitutto quello di girare per le strade, guardando gli edifici e le scene urbane che riescono a comporre e, quando possibile, infilandomi a sbirciare nei cortili. Ebbene, non sono certo il primo ad osservare come proprio l’architettura segnali la crisi profonda di identità che affligge la nostra cultura.

Fateci caso: siamo così consapevoli di essere ormai incapaci di costruire cose belle che accettiamo senza discutere, anzi invochiamo, il restauro di ciò che già c’è, mentre ci allarmiamo e spesso protestiamo se si progetta di costruire qualcosa di nuovo. Siamo, così, le prime generazioni che hanno elaborato il concetto di “centro storico“ intoccabile, sul quale non intervenire se non, appunto, per un restauro severamente sorvegliato perché non introduca elementi moderni.

In tutti i secoli, quale che fosse lo stile architettonico prevalente in quel momento, gli uomini hanno fatto e rifatto le città a loro gusto, tra il consenso generale. Se si decideva di aprire una strada, lo si faceva, demolendo quanto c’era da demolire. Se un palazzo, o anche una chiesa, non piacevano più, si lavorava di piccone e si ricostruiva, oppure si interveniva con modifiche pesanti.

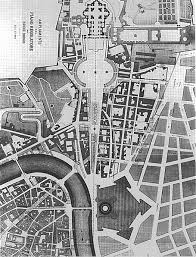

Pensiamo al caso esemplare del maggior tempio cattolico, quello romano di san Pietro: abbattuto senza problemi, se non tecnici data la mole dell’edificio, e ricostruito interamente, mettendoci molto tempo e dunque modificando via via il progetto a seconda delle mutazioni del gusto. Per stare a Roma, se un papa amava i rettifili e non sopportava l’intrico delle stradine, convocava l’architetto preferito e, su una mappa, si segnava la nuova strada e si riduceva in polvere quanto impacciava. E questo non solo senza esitazioni e rimorsi ma vantandosene, tra gli applausi sia del popolo che degli intellettuali. E questo perché?

Perché si era convinti di saper fare meglio di quelli che ci avevano preceduti. Al contrario di noi, dunque, di noi che siamo consapevoli di avere mezzi tecnici impensabili per gli antichi o anche solo per i vecchi, ma sappiamo anche (pur se non osiamo confessarlo) che qualunque cosa possiamo fare sarà comunque peggio di quello che c’era prima. Il bello è che la difesa arcigna del già costruito caratterizza soprattutto i sedicenti “progressisti“ e un architetto è considerato tanto più moderno quanto più difende l’antico e parla con orrore di “sventramenti“ e di “manomissioni del tessuto edilizio storico“.

Ma anche quando si progetta di costruire su terreni sgombri, non ci allarmiamo, non creiamo comitati per bloccare i cantieri, non parliamo sempre e comunque, con orrore, di “colata di cemento“? Giudichiamo intoccabile ciò che c’è e vogliamo impedire che si costruisca ciò che ancora non c’è. Non è, questa, la confessione drammatica, in fondo, di una società che non crede più in se stessa, di una cultura di cui diffidano persino quelli che ne sono i corifei più ossequiati?