Nuova Italia. Accademia adriatica di filosofia

Nuova Italia. Accademia adriatica di filosofia

29 Novembre 2017

Contrariamente a quel che il vasto pubblico crede la I^ guerra mondiale non fu vinta dall’Intesa per la sua superiorità industriale e numerica

di Francesco Lamendola

Contrariamente a quel che il vasto pubblico crede, la prima guerra mondiale non fu vinta dall’Intesa per la superiorità industriale e numerica dell’Intesa e per l’irresistibile spinta all’autodeterminazione dei popoli della Duplice monarchia austro-ungarica.

Questo è ciò che i vincitori hanno voluto far credere, così come hanno voluto far credere che la Germania, scatenando la guerra sottomarina indiscriminata ai danni delle navi alleate nel Nord Atlantico, si macchiò di un crimine unico nella storia, crimine che scontò con l’intervento in guerra degli Stati Uniti d’America che, quanto a loro, avrebbero ben preferito restarne fuori.

La realtà è diversa.

Nonostante la netta sproporzione delle forze in campo, già prima dell’intervento americano (258 milioni di abitanti con 5,7 milioni di soldati dell’Intesa contro 118 milioni di abitanti e 3,5 milioni di soldati degli Imperi Centrali), e nonostante il clamoroso errore tedesco che condusse all’insuccesso della Marna nel settembre 1914, nel complesso gli Austro-Tedeschi conservarono una netta superiorità strategica fino all’ultimo anno di guerra; ed è molto probabile che avrebbero potuto riportare una vittoria decisiva entro il 1917.

Nonostante la netta sproporzione delle forze in campo, già prima dell’intervento americano (258 milioni di abitanti con 5,7 milioni di soldati dell’Intesa contro 118 milioni di abitanti e 3,5 milioni di soldati degli Imperi Centrali), e nonostante il clamoroso errore tedesco che condusse all’insuccesso della Marna nel settembre 1914, nel complesso gli Austro-Tedeschi conservarono una netta superiorità strategica fino all’ultimo anno di guerra; ed è molto probabile che avrebbero potuto riportare una vittoria decisiva entro il 1917.

Ciò che li mise in ginocchio non furono la superiorità numerica e industriale dell’Intesa, ma il lento, progressivo, inesorabile strangolamento economico provocato dal blocco navale attuato dalla Gran Bretagna e dai suoi alleati fin dai primi giorni di guerra.

I cereali, la carne e gli altri generi alimentari cominciarono a rarefarsi, tanto in Germania quanto in Austria-Ungheria, fin dalle prime settimane di guerra, insieme alle materie prime necessarie alla produzione di armi e munizioni, al combustibile per gli automezzi, per le navi e per il riscaldamento delle popolazioni, ai tessuti per fabbricare uniformi e coperte per l’esercito, e così via.

I cereali, la carne e gli altri generi alimentari cominciarono a rarefarsi, tanto in Germania quanto in Austria-Ungheria, fin dalle prime settimane di guerra, insieme alle materie prime necessarie alla produzione di armi e munizioni, al combustibile per gli automezzi, per le navi e per il riscaldamento delle popolazioni, ai tessuti per fabbricare uniformi e coperte per l’esercito, e così via.

La penuria dei viveri e di altri generi di prima necessità, come il carbone – che lasciò al freddo, nel rigido inverno dell’Europa centrale, centoventi milioni di esseri umani -, provocò un rialzo dei prezzi che colpì con durezza inaudita il potere d’acquisto delle popolazioni, minò i loro risparmi bancari, fece scarseggiare i medicinali e perfino le bende, condannò alla denutrizione ed espose alle malattie gli abitanti delle città e delle zone industriali, provocando un’alta mortalità, specie fra gli organismi più deboli: quelli dei bambini e degli anziani.

Furono i disagi insopportabili, dovuti alla catastrofe economica, a minare la volontà di resistenza dei popoli degli Imperi Centrali.

Fino al quarto inverno di guerra, nonostante gli immani sacrifici da essi sopportati, il loro morale era rimasto alto; ma, all’avvicinarsi del quinto inverno, essi fecero quello che aveva già fatto, primo di loro, il popolo russo: perdettero ogni fiducia nei propri governi e diedero vita a una serie di insurrezioni e di secessioni.

Fino al quarto inverno di guerra, nonostante gli immani sacrifici da essi sopportati, il loro morale era rimasto alto; ma, all’avvicinarsi del quinto inverno, essi fecero quello che aveva già fatto, primo di loro, il popolo russo: perdettero ogni fiducia nei propri governi e diedero vita a una serie di insurrezioni e di secessioni.

Fu in tal modo che l’Austria-Ungheria si disgregò irrimediabilmente e scomparve dalla carta d’Europa. Non è vero che il suo destino fosse già segnato, fin dall’inizio della guerra; se la guerra fosse stata breve – come tutti, allora, penavano, anche nel campo avverso – nulla lascia credere che il suo smembramento fosse inevitabile.

Chi aveva pronosticato la rapida dissoluzione del suo esercito, specie dopo le prime sconfitte (in Galizia e in Serbia), a causa dell’infedeltà dell’elemento slavo, rimase totalmente deluso.

L’esercito resse, compatto e disciplinato, sino alla fine: e perfino nell’ultima battaglia, quella di Vittorio Veneto, continuò a fare il proprio dovere, a protezione di un Impero che, alle sue spalle, già non esisteva più.

Fu la ritirata, peraltro ordinata, di due divisioni ungheresi, decise a rientrare in patria per difendere i confini della Transleithania, che aprì la breccia fatale sul fronte italiano e determinò il crollo finale, consentendo la cattura di interi corpi d’armata nello spazio di pochissimi giorni. Ma, fino a quel momento, l’esercito austro-ungherese aveva retto alla prova perfino meglio di quello germanico.

Fu la ritirata, peraltro ordinata, di due divisioni ungheresi, decise a rientrare in patria per difendere i confini della Transleithania, che aprì la breccia fatale sul fronte italiano e determinò il crollo finale, consentendo la cattura di interi corpi d’armata nello spazio di pochissimi giorni. Ma, fino a quel momento, l’esercito austro-ungherese aveva retto alla prova perfino meglio di quello germanico.

Anche se episodi come la defezione del 28° reggimento di fanteria di Praga, sul fronte russo, gettarono un’ombra che colpì tutto l’esercito imperial-regio, la verità è che, nella guerra 1914-1918, le diserzioni furono percentualmente inferiori a quelle del tanto decantato esercito tedesco.

È vero che si trattava, in questo caso, quasi sempre di soldati di origine alsaziana o polacca; però è significativo che le dieci diverse etnie che formavano l’armata dell’Impero asburgico sostennero la prova della guerra di trincea con maggiore saldezza del tanto più potente alleato germanico, che per esse nutriva un malcelato disprezzo.

Un discorso analogo si può fare per le popolazioni civili. Benché colpite, come si è detto, dai durissimi contraccolpi della guerra, nell’insieme esse rimasero fedeli alla monarchia attraverso sacrifici che avrebbero messo in crisi anche la nazione più compatta.

Un discorso analogo si può fare per le popolazioni civili. Benché colpite, come si è detto, dai durissimi contraccolpi della guerra, nell’insieme esse rimasero fedeli alla monarchia attraverso sacrifici che avrebbero messo in crisi anche la nazione più compatta.

Allo scoppio della guerra, solo un pugno di agitatori politici cechi e croati pensava seriamente a un distacco dei rispettivi popoli dalla Duplice monarchia, e quasi nessuno si poneva quale obiettivo Austria delenda.

Uomini come il professor Thomas Masaryk non avevano quasi alcun seguito, tanto è vero che cercarono di mobilitare per la causa dell’indipendenza i loro connazionali che vivevano all’estero, specie negli Stati Uniti; e, soprattutto, di accaparrarsi l’amicizia dei maggiori consiglieri dei capi di governo alleati: Clemenceau, Wilson, Orlando e, soprattutto, Woodrow Wilson. Cosa che riuscì loro a meraviglia.

Ma i partiti politici dell’Austria-Ungheria e la stragrande maggioranza dei diversi popoli non condividevano tali sentimenti. I Masaryk, i Benes, i Trumbic e i Supilo non avevano quasi alcun seguito tra i loro connazionali, tranne quelli che vivevano all’estero e, più tardi, tra i prigionieri di guerra catturati sul fronte russo, specialmente dopo il grande sfondamento operato in Galizia dall’offensiva Brusilov del 1916 (cfr. Francesco Lamendola, La battaglia di Luck, giugno-ottobre 1916, sul sito di Arianna Editrice).

Fu solo dopo il fallimento dell’ultima offensiva sul Grappa e lungo il Piave, nel giugno del 1918 (la cosiddetta battaglia del solstizio), che lo scoramento prese il sopravvento e spinse aliquote consistenti delle popolazioni non egemoni (essenzialmente, quelle slave) a far propri i famosi “14 punti” del presidente Wilson e a decretare, con ciò, l’inevitabile distruzione di quello Stato millenario, nonostante i disperati sforzi di riforma federalista del giovane imperatore Carlo, salito al trono alla fine del 1916, e già autore di alcuni sfortunati tentativi di concludere una pace separata di compromesso.

Fu solo dopo il fallimento dell’ultima offensiva sul Grappa e lungo il Piave, nel giugno del 1918 (la cosiddetta battaglia del solstizio), che lo scoramento prese il sopravvento e spinse aliquote consistenti delle popolazioni non egemoni (essenzialmente, quelle slave) a far propri i famosi “14 punti” del presidente Wilson e a decretare, con ciò, l’inevitabile distruzione di quello Stato millenario, nonostante i disperati sforzi di riforma federalista del giovane imperatore Carlo, salito al trono alla fine del 1916, e già autore di alcuni sfortunati tentativi di concludere una pace separata di compromesso.

Nulla, tuttavia, consente di affermare che quella conclusione fosse inevitabile. Di fatto, in piena epoca dei nazionalismi esasperati e nel fuoco di un conflitto gigantesco, nato appunto dall’urto fra i diversi nazionalismi, si vide che uno Stato plurinazionale, che poggiava su un principio totalmente diverso da quello nazionale, ossia il principio dinastico, era stato in grado di affrontare e sostenere la lotta con la stessa saldezza e capacità di resistenza mostrate da antichi Stati-nazione, come la Francia o la Gran Bretagna.

Nulla, tuttavia, consente di affermare che quella conclusione fosse inevitabile. Di fatto, in piena epoca dei nazionalismi esasperati e nel fuoco di un conflitto gigantesco, nato appunto dall’urto fra i diversi nazionalismi, si vide che uno Stato plurinazionale, che poggiava su un principio totalmente diverso da quello nazionale, ossia il principio dinastico, era stato in grado di affrontare e sostenere la lotta con la stessa saldezza e capacità di resistenza mostrate da antichi Stati-nazione, come la Francia o la Gran Bretagna.

E passiamo al tema della guerra sottomarina tedesca, che tanta esca fornì alla propaganda alleata nel dipingere i Tedeschi come barbari e spregiatori delle più elementari norme del diritto di guerra e, agli Stati Uniti, di dichiarare la guerra in veste di parte lesa, dopo l’affondamento del transatlantico Lusitania (come faranno, del resto, anche nel  1941, dopo l’attacco aeronavale giapponese di Pearl Harbour); e ciò nonostante il fatto che il Lusitania, trasportando materiale da guerra, appartenesse tecnicamente alla categoria degli “incrociatori ausiliari” e nonostante il fatto che l’ambasciatore tedesco a New York, nei giorni precedenti la partenza della nave, avesse fatto del suo meglio per scoraggiare i cittadini americani dall’imbarcarvisi, ricordando il rischio tremendo cui si sarebbero esposti.

1941, dopo l’attacco aeronavale giapponese di Pearl Harbour); e ciò nonostante il fatto che il Lusitania, trasportando materiale da guerra, appartenesse tecnicamente alla categoria degli “incrociatori ausiliari” e nonostante il fatto che l’ambasciatore tedesco a New York, nei giorni precedenti la partenza della nave, avesse fatto del suo meglio per scoraggiare i cittadini americani dall’imbarcarvisi, ricordando il rischio tremendo cui si sarebbero esposti.

Nessuno può negare che la guerra sottomarina sia stata una delle atroci novità della prima guerra mondiale, la quale, accanto all’uso delle armi chimiche (collaudato a Ypres, in Belgio, nel 1915) e ai bombardamenti aerei delle città (come quelli dei dirigibili Zeppelin sui cieli di Londra; ma, per il 1919, Churchill aveva già pronto un piano di bombardamento sistematico delle città tedesche, piano poi ripreso e attuato, con la massima crudeltà, nella seconda guerra mondiale), segnò un salto qualitativo nell’orrore della guerra tecnologica e di massa.

Al tempo stesso, però, non è storicamente corretto passare sotto silenzio, o minimizzare, la circostanza che la decisione dell’Alto Comando tedesco di procedere alla guerra sottomarina illimitata contro tutte le navi, anche neutrali, dirette verso i porti dell’Intesa, altro non era che la risposta a una decisione, ancor più spietata – perché coinvolgeva non singoli individui, come i marinai o i passeggeri delle navi alleate, ma l’intera popolazione dell’Europa centrale – presa dai vertici politico-militari della Gran Bretagna: quella di istituire il blocco totale del commercio marittimo da e per la Germania e l’Austria-Ungheria.

Al tempo stesso, però, non è storicamente corretto passare sotto silenzio, o minimizzare, la circostanza che la decisione dell’Alto Comando tedesco di procedere alla guerra sottomarina illimitata contro tutte le navi, anche neutrali, dirette verso i porti dell’Intesa, altro non era che la risposta a una decisione, ancor più spietata – perché coinvolgeva non singoli individui, come i marinai o i passeggeri delle navi alleate, ma l’intera popolazione dell’Europa centrale – presa dai vertici politico-militari della Gran Bretagna: quella di istituire il blocco totale del commercio marittimo da e per la Germania e l’Austria-Ungheria.

Ciò significava, come abbiamo visto, condannare alla fame e, teoricamente, alla distruzione centinaia di milioni di esseri umani, donne e bambini compresi.

Ma come poté maturare una decisione di tale gravità, da parte dei dirigenti britannici che, il 4 agosto 1914, avevano dichiarato guerra al Reich in difesa della neutralità violata del poor little Belgium e, più in generale, per la libertà e i diritti dei popoli, minacciati dal militarismo e dall’assolutismo di Guglielmo II?

Ma come poté maturare una decisione di tale gravità, da parte dei dirigenti britannici che, il 4 agosto 1914, avevano dichiarato guerra al Reich in difesa della neutralità violata del poor little Belgium e, più in generale, per la libertà e i diritti dei popoli, minacciati dal militarismo e dall’assolutismo di Guglielmo II?

E come poté la democratica Terza Repubblica francese; come poterono, soprattutto, gli Stati Uniti del democratico presidente Wilson, associarsi a una simile strategia, laddove uno dei principali fra i “14 punti” era precisamente quello che sanciva la libertà di navigazione e di commercio sui mari?

In effetti, come hanno osservato diversi storici, tra il 1914 e il 1918 vi fu una evoluzione delle ragioni politiche della guerra, in quanto tutti gli Stati belligeranti passarono dalla prospettiva di una guerra tradizionale, ossia mirante a raggiungere posizioni di vantaggio rispetto all’avversario (come la Germania rispetto all’Austria, nel 1866, o rispetto alla Francia, nel 1871), a una guerra totale, mirante cioè alla distruzione del nemico mediante una pace “cartaginese”, che lo eliminasse come potenziale concorrente per decenni o, magari, per secoli.

In effetti, come hanno osservato diversi storici, tra il 1914 e il 1918 vi fu una evoluzione delle ragioni politiche della guerra, in quanto tutti gli Stati belligeranti passarono dalla prospettiva di una guerra tradizionale, ossia mirante a raggiungere posizioni di vantaggio rispetto all’avversario (come la Germania rispetto all’Austria, nel 1866, o rispetto alla Francia, nel 1871), a una guerra totale, mirante cioè alla distruzione del nemico mediante una pace “cartaginese”, che lo eliminasse come potenziale concorrente per decenni o, magari, per secoli.

Ciò fu reso inevitabile dalla mobilitazione di eserciti formati da milioni di riservisti e dagli enormi sacrifici imposti alle popolazioni da una guerra usurante e molto più lunga del previsto, perché sia l’una che l’altra cosa esigevano risarcimenti adeguati a ciò che si era sofferto.

In questo incrudelire della guerra e del suo concetto; in questo prevalere delle logiche militari, puramente distruttive, rispetto a quelle politiche, tendenti al ripristino di normali condizioni di esistenza anche per l’avversario sconfitto, sta la prima radice dell’imbarbarimento, di cui il blocco marittimo totale degli Imperi Centrali fu una manifestazione, e la guerra sottomarina indiscriminata una inevitabile ritorsione.

In questo incrudelire della guerra e del suo concetto; in questo prevalere delle logiche militari, puramente distruttive, rispetto a quelle politiche, tendenti al ripristino di normali condizioni di esistenza anche per l’avversario sconfitto, sta la prima radice dell’imbarbarimento, di cui il blocco marittimo totale degli Imperi Centrali fu una manifestazione, e la guerra sottomarina indiscriminata una inevitabile ritorsione.

La guerra, nel 1914, era stata accolta quasi ovunque – a Parigi come a Berlino, a Vienna come a Pietroburgo – da entusiastiche manifestazioni belliciste, perché, nell’immaginario collettivo, perdurava il mito della guerra romantica, con le sciabole sguainate e le bandiere al vento.

Nessuno prevedeva che essa sarebbe durata quasi quattro anni e mezzo; che sarebbe divenuta guerra di posizione e di usura; che avrebbe assunto caratteri “industriali”, ove gli uomini, al pari dei materiali, sarebbero stati gettati nella fornace come semplice “carne da cannone”; che lealtà ed eroismo sarebbero divenute parole prive di senso, in un contesto ove il binomio filo spinato-mitragliatrice consentiva di uccidere decine di migliaia di esseri umani al giorno, in certi casi senza che i due avversari venissero neppure a contatto fisico.

Nessuno prevedeva che essa sarebbe durata quasi quattro anni e mezzo; che sarebbe divenuta guerra di posizione e di usura; che avrebbe assunto caratteri “industriali”, ove gli uomini, al pari dei materiali, sarebbero stati gettati nella fornace come semplice “carne da cannone”; che lealtà ed eroismo sarebbero divenute parole prive di senso, in un contesto ove il binomio filo spinato-mitragliatrice consentiva di uccidere decine di migliaia di esseri umani al giorno, in certi casi senza che i due avversari venissero neppure a contatto fisico.

Quanto alla Gran Bretagna, bisogna dire che il suo governo e il suo Stato Maggiore, più degli altri, erano in grado di prevedere che tale sarebbe stata l’evoluzione delle cose, perché essi avevano avuto almeno un banco di prova ove sperimentare le caratteristiche di una guerra “moderna”: il conflitto anglo-boero del 1899-1902.

In quella occasione, la Gran Bretagna aveva mobilitato tutte le forze del suo immenso impero coloniale, dal Canada, all’India all’Australia, per sottomettere un piccolo popolo di liberi agricoltori europei, giunti in Sud Africa due secoli prima di essa; e si era resa conto che, per venire a capo della sua tenace resistenza, il modo più sicuro era quello di deportare intere popolazioni, donne e bambini compresi, nei campi di concentramento, ove la malnutrizione e le malattie li falciarono a migliaia.

In quella occasione, la Gran Bretagna aveva mobilitato tutte le forze del suo immenso impero coloniale, dal Canada, all’India all’Australia, per sottomettere un piccolo popolo di liberi agricoltori europei, giunti in Sud Africa due secoli prima di essa; e si era resa conto che, per venire a capo della sua tenace resistenza, il modo più sicuro era quello di deportare intere popolazioni, donne e bambini compresi, nei campi di concentramento, ove la malnutrizione e le malattie li falciarono a migliaia.

È stato detto che gli Stati Maggiori combattono sempre le guerre del passato, nel senso che si preparano alla prova delle armi sulla scorta delle esperienze precedenti, senza tener conto a sufficienza dell’evoluzione della tecnica militare e industriale. Ciò può essere vero in generale, ma non lo è nel caso della Gran Bretagna nella prima guerra mondiale.

A causa del test della guerra contro i Boeri, i capi politici e militari della nazione, Churchill in testa,sapevano benissimo che tipo di guerra sarebbe stata quella che si accingevano a combattere e quali sarebbero state le strategie non convenzionali necessarie per vincerla. Il dominio dei mari, acquisito grazie al possesso di una flotta che non aveva rivali al mondo (o, se li aveva, come nel caso della Flotta d’alto mare tedesca, godeva comunque di un margine di superiorità decisivo), offriva alla Gran Bretagna un formidabile strumento per accelerare la vittoria senza doversi esporre – così almeno pensavano i suoi capi – al terribile salasso di sangue delle offensive frontali contro il filo spinato e la mitragliatrice.

A causa del test della guerra contro i Boeri, i capi politici e militari della nazione, Churchill in testa,sapevano benissimo che tipo di guerra sarebbe stata quella che si accingevano a combattere e quali sarebbero state le strategie non convenzionali necessarie per vincerla. Il dominio dei mari, acquisito grazie al possesso di una flotta che non aveva rivali al mondo (o, se li aveva, come nel caso della Flotta d’alto mare tedesca, godeva comunque di un margine di superiorità decisivo), offriva alla Gran Bretagna un formidabile strumento per accelerare la vittoria senza doversi esporre – così almeno pensavano i suoi capi – al terribile salasso di sangue delle offensive frontali contro il filo spinato e la mitragliatrice.

Bastava porre il blocco alle coste avversarie, sfruttando l’eccellente posizione strategica delle Isole Britanniche, che consentiva di pattugliare costantemente il braccio di mare fra la Scozia e la Norvegia (oltre che, naturalmente, di sorvegliare da vicino il Canale della Manica), per tagliare qualunque via marittima tra la Germania e l’Atlantico.

Che cosa diceva il diritto internazionale a proposito del blocco marittimo? Esisteva la Dichiarazione di Londra, redatta solo cinque anni prima dello scoppio della guerra, nel 1909, la quale non aveva natura convenzionale e che, tuttavia, conteneva norme di carattere consuetudinario recepite dalle leggi di guerra di numerosi Stati (dall’Italia, per esempio, nel 1938).

Che cosa diceva il diritto internazionale a proposito del blocco marittimo? Esisteva la Dichiarazione di Londra, redatta solo cinque anni prima dello scoppio della guerra, nel 1909, la quale non aveva natura convenzionale e che, tuttavia, conteneva norme di carattere consuetudinario recepite dalle leggi di guerra di numerosi Stati (dall’Italia, per esempio, nel 1938).

La Dichiarazione di Londra stabiliva che il war contraband, “contrabbando di guerra”, consisteva nel tentativo di rifornire uno Stato belligerante di uno o più beni essenziali per lo sforzo bellico.

È chiaro che si trattava di un principio che teneva conto del punto di vista britannico, ossia di una nazione che poteva assicurarsi qualunque rifornimento di materiali nel corso di un conflitto, mercé la sua schiacciante superiorità marittima a livello mondiale; pertanto considerava “contrabbando” quello che per gli altri Stati era una pura e semplice politica di sopravvivenza, mentre a se stessa riservava un’altra terminologia e un altro genere di diritto internazionale.

È chiaro che si trattava di un principio che teneva conto del punto di vista britannico, ossia di una nazione che poteva assicurarsi qualunque rifornimento di materiali nel corso di un conflitto, mercé la sua schiacciante superiorità marittima a livello mondiale; pertanto considerava “contrabbando” quello che per gli altri Stati era una pura e semplice politica di sopravvivenza, mentre a se stessa riservava un’altra terminologia e un altro genere di diritto internazionale.

È, un po’, quello che pretendono di fare, oggi, gli Stati Uniti d’America, quando compiono interventi militari o processano supposti criminali di guerra di altre nazioni, mentre non riconoscono ad alcuno Stato, né tanto meno alle Nazioni Unite, lo stesso diritto di procedere contro di loro e contro i loro criminali di guerra (vedi, ad esempio, l’episodio delle mine deposte davanti alle coste del Nicaragua sandinista all’epoca di Reagan, atto di pirateria internazionale denunciato, ma invano, anche dall’Alta Corte di giustizia dell’Aja).

In poche parole, si tratta di una impostazione giuridica unilaterale, che vale per gli altri ma non per chi la formula. Tornando alla Dichiarazione di Londra, essa si sforzava, comunque, di operare una distinzione fra i diversi generi di beni giudicati “essenziali” per lo sforzo bellico, e il cui trasporto era considerato, appunto, una forma di “contrabbando”.

In poche parole, si tratta di una impostazione giuridica unilaterale, che vale per gli altri ma non per chi la formula. Tornando alla Dichiarazione di Londra, essa si sforzava, comunque, di operare una distinzione fra i diversi generi di beni giudicati “essenziali” per lo sforzo bellico, e il cui trasporto era considerato, appunto, una forma di “contrabbando”.

Una prima categoria comprendeva le armi, le navi da guerra e le munizioni, che costituivano oggetti di “contrabbando assoluto” perché destinati, per loro stessa natura, esclusivamente ad usi militari.

Una seconda categoria comprendeva quelli di uso duale, definiti oggetti di “contrabbando relativo”; ossia beni che potevano essere adoperati tanto per scopi militari, quanto per uso pacifico. È chiaro che certi metalli destinati all’industria; o i concimi chimici e naturali per l’agricoltura; o, ancora, i generi alimentari, potevano essere fatti rientrare in questa seconda categoria; ed è anche chiaro che, stante il potere discrezionale che la Gran Bretagna avocava sé stessa nel decidere in merito, si apriva fin da allora la possibilità di fondare giuridicamente una politica di blocco marittimo e di deliberata riduzione alla fame di intere nazioni.

Una seconda categoria comprendeva quelli di uso duale, definiti oggetti di “contrabbando relativo”; ossia beni che potevano essere adoperati tanto per scopi militari, quanto per uso pacifico. È chiaro che certi metalli destinati all’industria; o i concimi chimici e naturali per l’agricoltura; o, ancora, i generi alimentari, potevano essere fatti rientrare in questa seconda categoria; ed è anche chiaro che, stante il potere discrezionale che la Gran Bretagna avocava sé stessa nel decidere in merito, si apriva fin da allora la possibilità di fondare giuridicamente una politica di blocco marittimo e di deliberata riduzione alla fame di intere nazioni.

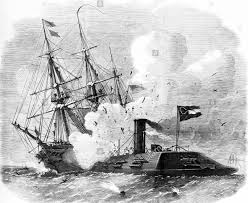

Anche in questo caso, esisteva un precedente: quello della guerra di secessione americana del 1861-65, nel corso della quale la marina dell’Unione aveva posto il blocco alle coste degli Stati confederati. Ma, se tale blocco era servito a tagliare il commercio di esportazione del cotone e quello d’importazione delle materie prime tra la Confederazione sudista e l’Europa, il fatto che quest’ultima poggiasse su un’economia rurale, di piantagione, aveva almeno risparmiato a quelle popolazioni la concreta prospettiva di uno sterminio per fame.

Anche in questo caso, esisteva un precedente: quello della guerra di secessione americana del 1861-65, nel corso della quale la marina dell’Unione aveva posto il blocco alle coste degli Stati confederati. Ma, se tale blocco era servito a tagliare il commercio di esportazione del cotone e quello d’importazione delle materie prime tra la Confederazione sudista e l’Europa, il fatto che quest’ultima poggiasse su un’economia rurale, di piantagione, aveva almeno risparmiato a quelle popolazioni la concreta prospettiva di uno sterminio per fame.

Questa prospettiva esisteva certamente, nel 1914, per la Germania e per l’Austria-Ungheria (quest’ultima sottoposta al blocco marittimo, nel basso Adriatico, dalla Squadra navale francese del Mediterraneo), paesi prevalentemente industrializzati – meno l’Ungheria – e, quindi, con una forte percentuale di popolazione urbana che, in caso di blocco delle importazioni dagli Stati neutrali, ad esempio della carne e del grano dell’Argentina, sarebbero state esposte a un lento, ma inesorabile strangolamento economico e alimentare.

Perciò, quando il governo britannico decise di approvare una applicazione estensiva della Dichiarazione di Londra del 1909, che praticamente tagliava qualunque tipo di commercio fra gli Imperi centrali e il resto del mondo (eccezion fatta per piccoli Paesi neutrali europei, quali la Svizzera, l’Olanda, la Danimarca e la Svezia), sapeva molto bene quel che stava facendo e quali ne sarebbero state le conseguenze, sul piano economico-strategico non meno che su quello psicologico e, infine, umanitario.

Perciò, quando il governo britannico decise di approvare una applicazione estensiva della Dichiarazione di Londra del 1909, che praticamente tagliava qualunque tipo di commercio fra gli Imperi centrali e il resto del mondo (eccezion fatta per piccoli Paesi neutrali europei, quali la Svizzera, l’Olanda, la Danimarca e la Svezia), sapeva molto bene quel che stava facendo e quali ne sarebbero state le conseguenze, sul piano economico-strategico non meno che su quello psicologico e, infine, umanitario.

Cediamo a questo punto la parola allo storico francese Jean Bérenger, la cui opera Storia dell’Impero asburgico (edizione originale Paris, Fayard, 1990; traduzione italiana di Rinaldo Falcioni e Stefano Levati, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 401-405): “Verso la metà del 1918 la situazione del Paese [ossia l’Austria-Ungheria] era divenuta catastrofica a causa della crisi economica: la Cisleithania soffriva la fame, almeno nei centri urbani; l’Ungheria stessa si trovava alle prese con problemi di approvvigionamento a causa della riduzione della produttività agricola e conosceva una penuria di carbone e di materie prime.

“Il salario reale degli operai era crollato del 53% rispetto al livello goduto prima del conflitto e i lavoratori in miseria divennero sensibili alla propaganda rivoluzionaria. L’azione più spettacolare si verificò a Budapest il 20 giugno 1918, nelle fabbriche delle ferrovie dello Stato, dove il comandante militare aveva fatto sparare sugli scioperanti. Nel giro di qualche ora tutte le fabbriche della capitale interruppero la produzione e gli operai della provincia seguirono il movimento il giorno successivo. 500.000 lavoratori chiesero a gran voce la pace immediata e le dimissioni del governo.

“Il salario reale degli operai era crollato del 53% rispetto al livello goduto prima del conflitto e i lavoratori in miseria divennero sensibili alla propaganda rivoluzionaria. L’azione più spettacolare si verificò a Budapest il 20 giugno 1918, nelle fabbriche delle ferrovie dello Stato, dove il comandante militare aveva fatto sparare sugli scioperanti. Nel giro di qualche ora tutte le fabbriche della capitale interruppero la produzione e gli operai della provincia seguirono il movimento il giorno successivo. 500.000 lavoratori chiesero a gran voce la pace immediata e le dimissioni del governo.

“Lo sciopero durò nove giorni e venne infine interrotto grazie all’intervento del partito socialdemocratico ungherese, che aveva esistenza legale pur senza avere alcun deputato, più che dalle misure repressive adottate dal governo.

“Per evitare analoghi incidenti a Vienna, il generale Ottokar Landwehr, presidente della Commissione del vettovagliamento, il 30 aprile 1918 aveva fatto confiscare alcuni convogli di gran tedeschi in modo da approvvigionare la città. (…)

“Per evitare analoghi incidenti a Vienna, il generale Ottokar Landwehr, presidente della Commissione del vettovagliamento, il 30 aprile 1918 aveva fatto confiscare alcuni convogli di gran tedeschi in modo da approvvigionare la città. (…)

“Due fenomeni si erano saldati per condurre i viennesi e i cittadini della Cisleithania sull’orlo della miseria: il blocco e la crisi provocata dalla pratica dell’economia di guerra.

“Il raccolto del 1918 era stato del 50% inferiore in confronto a quello del 1913 e la produzione industriale non bellica era diminuita del 40% rispetto al 1913. Inizialmente la mobilitazione di 8 milioni di uomini aveva provocato più che altro la caduta della produzione, che faceva ancora largamente ricorso ad una manodopera allora abbondante e a buon mercato.

“Nel 1917 la produzione di cereali era diminuita della metà e, in Cisleithania, non raggiungeva addirittura un terzo di quella del 1913. Gli ungheresi si rifiutarono di consegnare i propri grani ai loro vicini affamati; per la prima volta, la specializzazione delle due parti della monarchia produceva un così grave malfunzionamento, ma nulla, nel sistema del compromesso del 1867, poteva obbligare gli ungheresi a effettuare tali consegne contro la loro volontà.

“Nel 1917 la produzione di cereali era diminuita della metà e, in Cisleithania, non raggiungeva addirittura un terzo di quella del 1913. Gli ungheresi si rifiutarono di consegnare i propri grani ai loro vicini affamati; per la prima volta, la specializzazione delle due parti della monarchia produceva un così grave malfunzionamento, ma nulla, nel sistema del compromesso del 1867, poteva obbligare gli ungheresi a effettuare tali consegne contro la loro volontà.

“Le regioni industriali della Cisleithania e le popolazioni operai si videro colpite duramente dai razionamenti, poiché il blocco alleato impediva qualsiasi importazione d’oltremare, sia che si trattasse di materiali strategici che di prodotti alimentari.

“In effetti, con una serie di ordini del Consiglio, la Gran Bretagna aveva imposto una interpretazione restrittiva della dichiarazione di Londra del 1909. Il governo britannico inserì i viveri e le materie rime tra gli articoli di cui era vietato il commercio: assimilati alle armi e alle munizioni di guerra, essi divennero delle buone prede, anche se trasportate da navi neutrali.

“Era un colpo estremamente duro per gli imperi centrali, nell’ipotesi di una guerra lunga. Il blocco alleato si rivelò di fatto un’arma formidabile: gli Stati Uniti fornivano materie prime, viveri e prodotti manufatti agli alleati, mentre gli imperi centrali si trovavano, con la sola eccezione del ferro svedese, praticamente privati di qualsiasi aiuto esterno. La Germania conobbe le medesime difficoltà dell’Austria e non poté aiutare i suoi alleati. Questi problemi hanno incontestabilmente giocato un ruolo rilevante nella sconfitta degli imperi centrali, che non riuscirono a nutrire sufficientemente i loro soldati e ancor meno le popolazioni civili. (…)

“Era un colpo estremamente duro per gli imperi centrali, nell’ipotesi di una guerra lunga. Il blocco alleato si rivelò di fatto un’arma formidabile: gli Stati Uniti fornivano materie prime, viveri e prodotti manufatti agli alleati, mentre gli imperi centrali si trovavano, con la sola eccezione del ferro svedese, praticamente privati di qualsiasi aiuto esterno. La Germania conobbe le medesime difficoltà dell’Austria e non poté aiutare i suoi alleati. Questi problemi hanno incontestabilmente giocato un ruolo rilevante nella sconfitta degli imperi centrali, che non riuscirono a nutrire sufficientemente i loro soldati e ancor meno le popolazioni civili. (…)

“La produzione industriale conobbe la medesima evoluzione. In particolar quella del carbone, fonte pressoché unica di energia, cadde verticalmente: in tre anni diminuì del 95% di modo che i civili delle grandi città non conobbero solo la fame, ma anche il freddo e l’oscurità. Tutti gli sforzi vennero evidentemente concentrati sulle produzioni belliche, ma anche in quel settore l’anno 1917 segnò una caduta vertiginosa. (…)

“Siccome l’Austria-Ungheria rimaneva egualmente un’economia di mercato, la riduzione catastrofica dell’offerta s’accompagnò ad un rialzo spettacolare dei prezzi, alimentato dall’inflazione che era sostenuta dal governo per finanziare le spese di guerra. In effetti, per far fronte ai costi di un conflitto  interminabile, il governo fece ricorso, come gli altri belligeranti, al credito, ossia ai prestiti, ma soprattutto ad anticipazioni sollecitate presso la Banca d’Austria-Ungheria: in altri termini all’emissione massiccia d cartamoneta, secondo le migliori tradizioni delle guerre rivoluzionarie. Si pensi d’altra parte che alla fine la monarchia avrebbe dovuto ricorrere ad una bancarotta comparabile a quella del 1811.

interminabile, il governo fece ricorso, come gli altri belligeranti, al credito, ossia ai prestiti, ma soprattutto ad anticipazioni sollecitate presso la Banca d’Austria-Ungheria: in altri termini all’emissione massiccia d cartamoneta, secondo le migliori tradizioni delle guerre rivoluzionarie. Si pensi d’altra parte che alla fine la monarchia avrebbe dovuto ricorrere ad una bancarotta comparabile a quella del 1811.

“La mobilitazione era stata finanziata da un prestito di 2,5 miliardi di corone (la corona, che aveva nel 1891 rimpiazzato il fiorino, allacciato algold standard, valeva 1,15 fiorini), che rappresentava il 75% del budget totale della monarchia nel 1913. Le spese dell’ultimo esercizio finanziario – 1917-18 – ammontarono a 24 miliardi di corone, ossia 6 volte il budget del 1913.

“Gli effetti non tardarono a farsi sentire provocando un rialzo spettacolare dei prezzi e un forte deprezzamento monetario che doveva raggiungere il suo punto culminante dopo il ritorno alla pace. Eppure, a dispetto del razionamento, le spese di una famiglia si moltiplicarono di 15 volte in 4 anni, mentre i salari nominali conobbero aumenti assai più ridotti. (…)

“Ne conseguì una caduta spettacolare del potere d’acquisto dei salariati (operai, impiegati, funzionari) e si comprende perché le agitazioni si svilupparono a partire dalla primavera del 1918. La guerra e il regime si erano resi responsabili del malessere di cui tutti pativano le conseguenze e la popolazione non era più disposta a proseguire uno sforzo di cui non si vedeva il traguardo, né a sostenere un sistema che aveva condotto ad una tale catastrofe.

“Ne conseguì una caduta spettacolare del potere d’acquisto dei salariati (operai, impiegati, funzionari) e si comprende perché le agitazioni si svilupparono a partire dalla primavera del 1918. La guerra e il regime si erano resi responsabili del malessere di cui tutti pativano le conseguenze e la popolazione non era più disposta a proseguire uno sforzo di cui non si vedeva il traguardo, né a sostenere un sistema che aveva condotto ad una tale catastrofe.

“Le popolazioni, fino ad allora leali, avevano sofferto troppo per continuare a difendere un regime che le aveva condotte, anziché nella prevista guerra lampo, in un conflitto interminabile di quattro anni, che aveva provocato innumerevoli perdite umane: su 8 milioni di uomini mobilitati dalla dichiarazione di guerra, 4, 2 erano stati costantemente sotto le armi: 1,2 milioni erano morti e circa 3 milioni erano rimasti feriti, molti ei quali sarebbero estati segnati per tutta la vita.”

Quando si dice, secondo quanto è stato calcolato da seri studiosi, che un soldato dell’esercito austro-ungherese, all’epoca della battaglia del Grappa e del Piave nel giugno 1918, pesava in media 50 kg., si dice tutto. Se queste erano le condizioni dei soldati, e, per giunta, dei soldati che combattevano in territorio nemico, ove avevano avuto la possibilità di impadronirsi delle scorte granarie e di altri generi alimentari, dopo lo sfondamento di Caporetto, è abbastanza facile immaginare quali dovessero essere le condizioni della popolazione civile all’interno della Duplice monarchia, e specialmente nella parte austriaca di essa.

Da tutto questo, crediamo, emerge chiaramente che il fattore decisivo della vittoria dell’Intesa e della sconfitta degli Imperi centrali non fu militare né politico, ma economico e strategico. Perfino i massicci aiuti e le forniture di materiale bellico statunitensi alla Gran Bretagna e agli altri Paesi alleati avrebbero potuto essere controbilanciati dagli Imperi centrali, specialmente dopo la “pace del pane” con l’Ucraina (9 febbraio 1918), quella di Brest-Litowsk con la Russia (3 marzo) e quella di Bucarest con la Romania (7 maggio).

Ma il blocco navale imposto dalla Gran Bretagna e dai suoi alleati, prendendo per la gola la Germania e l’Austria-Ungheria, scatenò in esse una crisi economica e una penuria alimentare di proporzioni tali, che, all’avvicinarsi del quinto ano di guerra – da passare al freddo e al buio, per la mancanza di carbone – le popolazioni finirono per ribellarsi.

Qualunque altra nazione avrebbe reagito allo stesso modo. In Russia ciò era già accaduto nel 1917, e, sempre nel 1917, l’esercito francese era stato sul punto di lasciarsi andare a un ammutinamento generale. Nel caso dell’Austria-Ungheria, in particolare, è un fatto che la fedeltà delle diverse nazionalità rimase indiscussa fino a che la carestia non ebbe esaurito ogni forza di sopportazione dei sudditi della monarchia.

Fu solo allora, nell’ultimo anno di guerra, che i Consigli nazionali dei cechi e degli jugoslavi all’estero, i quali, fino ad allora, avevano rappresentato poco più che se stessi, cominciarono a guadagnare rapidamente consensi fra i loro connazionali in patria.

Se non vi fossero stati il blocco marittimo e le sue conseguenze, è probabile che l’Austria.Ungheria sarebbe riuscita a sopravvivere anche alla sconfitta, magari come una federazione di popoli sovrani, come aveva cercato di fare Carlo II con il proclama del 17 ottobre 1918. Poi, fu il diluvio.

E l’Europa pagò quel diluvio con venti anni di instabilità della Mitteleuropa e, infine, con una seconda guerra mondiale, ancor più catastrofica della prima, che avrebbe posto una pietra tombale sul ruolo politico dell’Europa nel mondo.

Anche di questo, la spietata strategia britannica del blocco marittimo porta una gran parte di responsabilità. Così come la porta per quell’indebolimento degli organismi che, nell’immediato primo dopoguerra, vide l’influenza “spagnola” uccidere circa 20 milioni di persone nel continente europeo.

Tale fu il prezzo pagato dall’Europa perché la Gran Bretagna potesse sfruttare ancora per circa trent’anni l’Impero indiano e gli altri suoi domini sparsi sui cinque continenti; per poi doverli abbandonare e trasmettere il testimonio della supremazia marittima, industriale e finanziaria a una sua ex colonia: gli Stati Uniti d’America.